醤油卓上瓶の物語

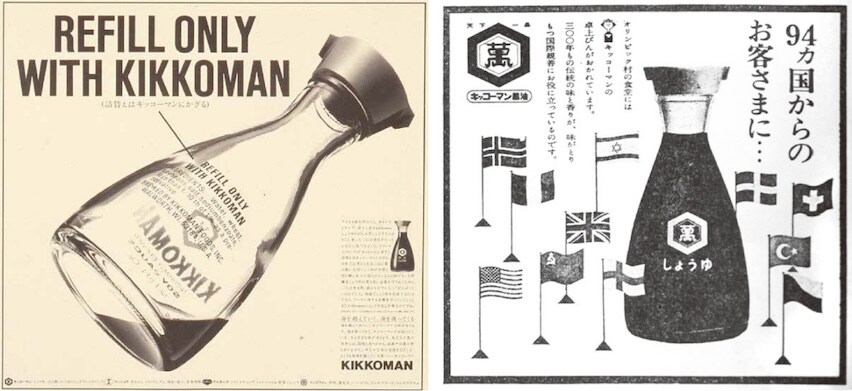

シルエットを見ただけで、それとわかる、キッコーマンの醤油卓上瓶(本稿では卓上瓶と呼びます)。誰もが一度は目にしたことのあるキッコーマンの卓上瓶は、文字や図形が表示されていない食品容器として世界各国で立体商標登録をされた、数少ない事例です。その造形は海外でも高く評価され、ニューヨーク近代美術館(The Museum of Modern Art: MoMA)のコレクションとして永久保存されています。

1961年、当時の日本の人々の趣向や生活様式の変化の色濃い影響を受けて誕生した卓上瓶は、現在に至る半世紀以上、その造形を変えることなく、広く愛され続けてきました。

本稿では、卓上瓶に込められた想いと、これからの暮らしへの提案を綴ります。

新しい生活様式に美観を添える卓上瓶の誕生

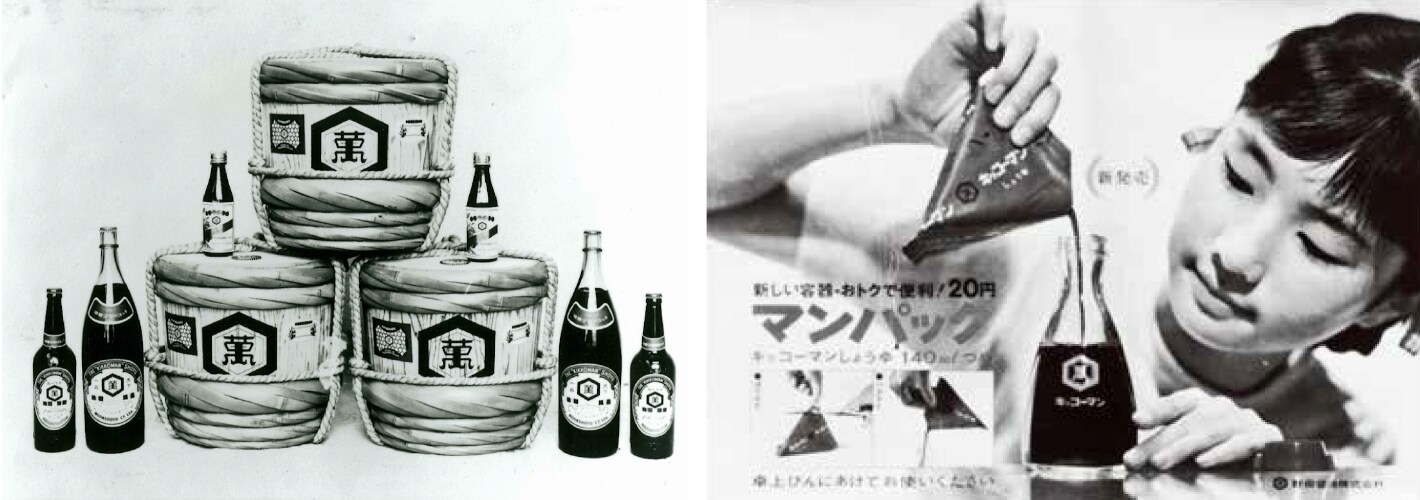

長い歴史の中で、様々な容器に入れられてきた醤油。遡ること江戸時代には、醤油を運ぶ容器として樽が用いられていました。より醤油が一般的に利用されるようになり、ガラス瓶が本格的に使われるようになったのは大正期以後のことです。

当時の家庭では、大きな2ℓ瓶に入った醤油を小さな醤油さしに移し替えていました。しかしながら、醤油さしには、生活者を悩ませるひとつの問題がありました。それは、注ぐたびに液切れがうまくいかずに垂れてしまう、というもの。加えて、1951年のダイニングキッチン登場など、卓上瓶誕生に至る背景には、人々のライフスタイルが大きな変化もありました。

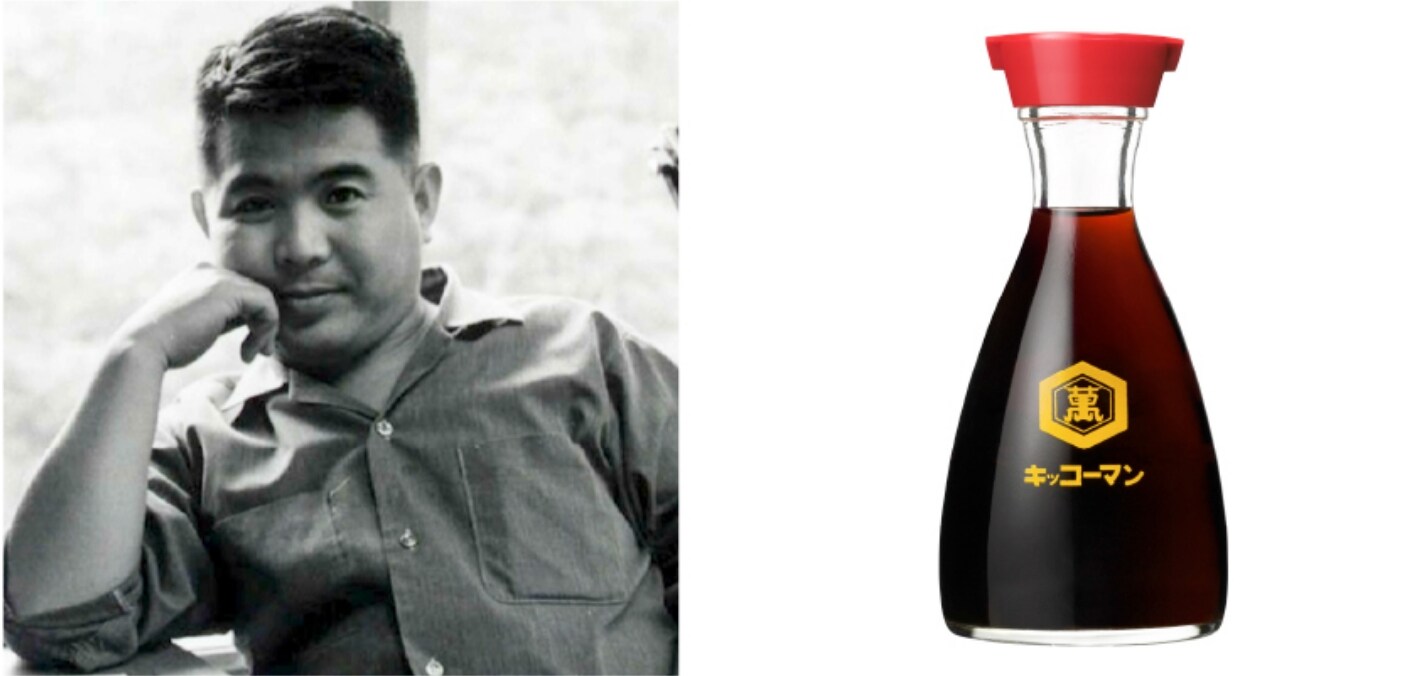

新しい生活様式にあった、受け皿なしでも使える容器を食卓に届けることはできないか、とキッコーマンは卓上瓶の開発に着手しました。その想いを託されたのが、榮久庵憲司さん。

キッコーマンの卓上瓶を3年以上にわたる試行錯誤を経て完成させました。

造形に込められた工夫

新しい人々の生活様式や趣向にあった、もっと人々に愛される造形を追求し、誕生したキッコーマンの卓上瓶。その造形に凝らされた代表的な工夫は、大きく3つあります。

1つ目の工夫は、注ぎ口。それまでの急須の先のような上を向いた注ぎ口を、下に向くようにカットすることで液だれの問題を克服。カットの角度は試行錯誤の上、60度とされました。

2つ目は、詰め替えやすさ。キャップを外した際、瓶のくびれから上に向かって広がっている形状とし、詰め替えのしやすさが改善されました。

そして3つ目の工夫は、使う人の所作を美しく見せる瓶の造形です。卓上瓶を持つと、親指、人差し指、中指の三本の指で瓶を支え、残りの薬指、小指がそっと瓶の形に添うような手の動きになることに気が付きます。くびれを高い位置にすることで、自然とこの所作が生まれるよう設計された卓上瓶は、榮久庵さんの美しい所作へのこだわりが結実したものと言えるでしょう。

亀甲萬本店が願うこと

注ぐ際の所作にまで工夫が凝らされた、キッコーマンの卓上瓶。そのシルエットをみればほとんどの人が「キッコーマン」とわかるほど、卓上瓶は長く世界中で愛され続けています。

時間の流れとともに、人々の趣向や生活様式は多様性を増し、卓上瓶が開発された当時よりもさらに変化をしています。ともすると、昨今日本で卓上瓶を食卓で見かけることが少なくなっているのではないでしょうか。

今回、醤油屋としての矜持を持ち源流に立ち返る「亀甲萬本店」から、キッコーマンの卓上瓶に込められた想い、工夫はそのままに、より現代の人々の生活に溶け込む卓上瓶にしました。醤油がさらに身近な存在になれるよう、亀甲萬本店の卓上瓶がより様々な暮らしの中で愛されるように願いを込めて。