しょうゆ梅干し

しょうゆで漬ける梅干しは塩分も控えめ

漬け汁の「梅しょうゆ」も絶品です

梅が旬の時季に梅を使った保存食をつくることを「梅仕事」といいます。中でも梅干しは今でも多くの家庭で手づくりされる定番食品。5月頃に青梅が出始めますが、梅干しにするには6月頃から出回る、黄色くなった完熟梅を使います。

キロ単位の大量漬けが一般的ですが、現代の食生活に合わせて、梅500gでつくる少量仕込みのレシピをご紹介します。さらに、通常は塩で漬けるところ、しょうゆと塩で漬けるのが特徴。梅干しづくりの最大の落とし穴は、途中でカビが生えてしまうことですが、少量仕込みでしょうゆも使って漬けることで、はじめから梅が液体に浸り、カビの発生を防ぎます。また、しょうゆのうま味を含んだ梅干しになるうえ、漬け汁が「梅しょうゆ」という絶品の自家製調味料になることも大きな魅力です。

梅干しづくりは、漬ける・干す、という2段階に分けられます。梅を干すのは、梅雨明けの晴れた日。1日6時間×3日間の天日干しが基本です。しっかり日光に当てて干すことで殺菌され、水分が抜けて塩分濃度が上がり、保存性が高まります。また、果肉が収縮することで、果肉のやわらかさが増します。

- ●完熟梅を選ぶ

- ●しょうゆで漬ける

- ●1日6時間×3日間の天日干し

この3つのポイントを押さえながら、調理していきましょう。それぞれの工程がなぜ必要なのか、理由も解説していきます。

材料(つくりやすい分量・完熟梅500g分)

- 完熟梅…500g

- キッコーマン 特選 丸大豆しょうゆ…100ml

- 粗塩…20g

- 焼酎(25度以上の甲類・殺菌用)…適宜

つくり方

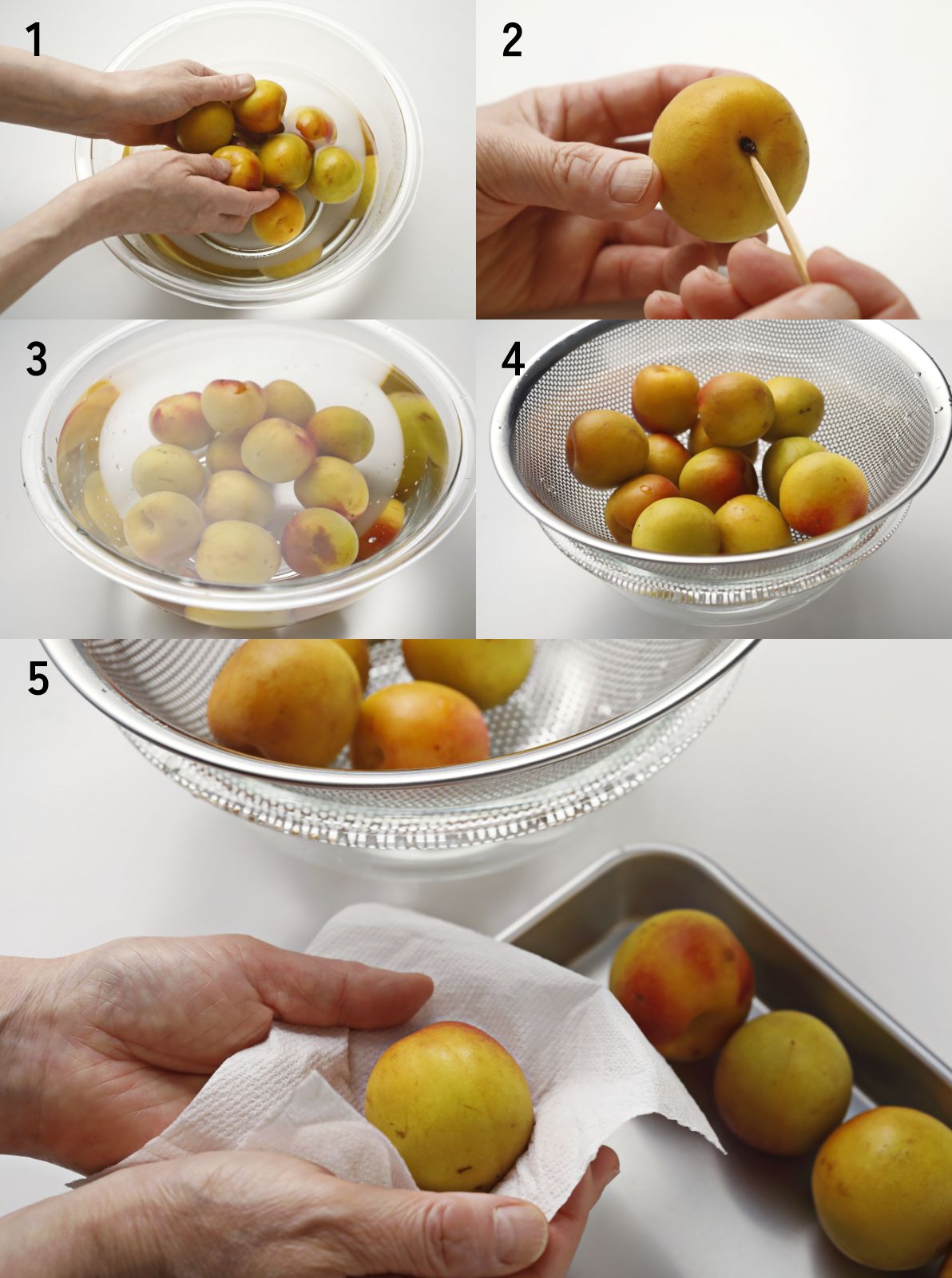

1. 梅をきれいにする

梅はよく洗い、へたを竹串で取り、水に約1時間浸す。ざるに上げ、キッチンぺーパーで水けを十分に拭き取る。

カビが生えないようへたを1個ずつていねいに取り除きます

なり茎のへたは雑菌がつきやすく、カビの生えるきっかけになります。渋みや苦みのもとにもなるので、1個ずつ竹串でていねいに取り除きます。梅の苦みは水溶性のため、水に浸すと抜けます。梅が傷つかないようやさしく水けを拭き取りながら、バットに並べます。

2. 焼酎と塩をふり、30分おく

焼酎を霧吹きに入れて、梅にまんべんなく吹きかける。ジッパー付きポリ袋に入れる。塩を加えて絡めて30分おく。

殺菌するために焼酎を忘れずに

焼酎はアルコール度数が25度以上(理想は35度)を選びます。霧吹きを使うとまんべんなく吹きかけることができます。霧吹きがないときは、バットに梅を入れて大さじ1の焼酎をかけて転がしてください。ジッパー付きポリ袋は、空間ができないよう小さめを選びます。塩を全体に絡める理由は、塩分で梅の表面傷つけて水分を抜き、しょうゆ味がしみ込みやすい状態をつくりたいからです。もみ込む必要はありません。30分ほどすると、袋の端に溜まるくらい水分が出てきます。

3. しょうゆを加える

しょうゆを加えて袋を閉じる。もう1枚の袋に入れて二重にする。

しょうゆで梅をコーティングするように

しょうゆを加え、出てきた水分や塩となじませながら、一粒ずつにまんべんなくいきわたらせます。梅が空気にふれる面積が増えるほどカビのリスクが高まるため、できるだけ空気が入らないようにして密封します。ポリ袋は二重にしておきます。

4. 袋を平らにして、常温で保存する〈1週間〉

平らに置き、重しをのせる。常温で1週間寝かせる。1日1回上下を裏返す。

重しをすることによって味の入りが良くなります

梅を横に寝かせるように平らに置きます。ペットボトルなどを利用して梅の1〜2倍の重量(500g〜1kg)の重しをのせます。重しをのせる理由は、全体にしょうゆをいきわたらせるためと、梅から水分を出し、しょうゆの味を入りやすくするためです。このとき、ポリ袋に空気が入ってふくらんでいると重しの効果が減ってしまいます。1日1回、袋の上下を裏返して均等に浸かるようにします。

5. 袋を立て、冷蔵庫で保存する〈3週間以上〉

ポリ袋を立てた状態で、冷蔵庫に入れて3週間以上寝かせる。

立てることに意味があります

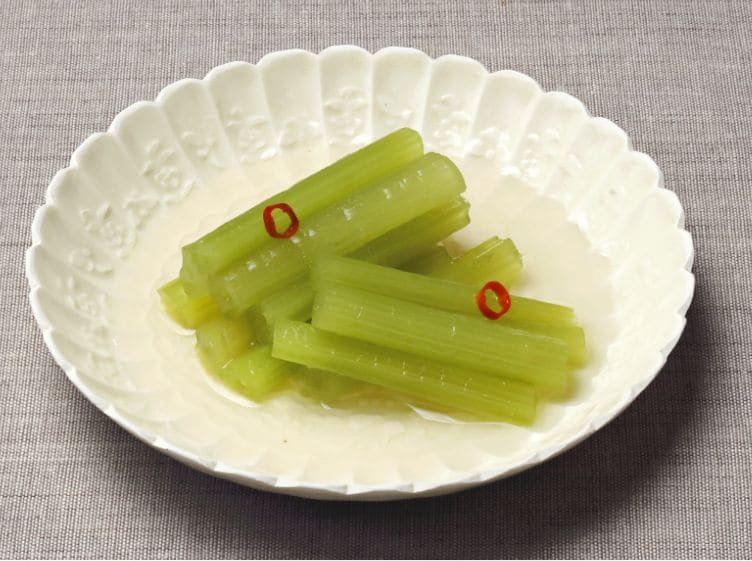

常温で1週間寝かせると、梅の実がやわらかくなり液量が増えます。そうしたらポリ袋を立てます。梅が積み重なった状態にして保管することで、梅自身の重みで負荷がかかり、より実がやわらかくなっていきます。3週間以上経ったら、天日干しできる晴れた日を待ちます。液体に十分浸っていればカビの心配はありません。なお、この時点で干さずにこのまま「梅のしょうゆ漬け」としてもおいしく食べられます。

6. 天日に干す〈3日間〉

天気の良い日に梅をポリ袋から取り出してざるに並べて、1日6時間ずつ3日間、天日で干す。袋に残った液体(梅しょうゆ)は、清潔な保存瓶などに入れ冷蔵庫で保管する。1日目は、干した梅を取り込んだら清潔な保存容器に入れて、梅しょうゆを大さじ3くらいかけ、容器をゆすって全体にまんべんなくからませてから冷蔵庫に入れる。2日目以降は保存容器に残った梅しょうゆをからめて冷蔵庫に入れる(梅しょうゆが足りずにからめにくい場合は保存しておいた梅しょうゆ大さじ1~2をかける)。

理想は午前9時から午後3時まで

袋から梅を取り出し、ざるに一粒ずつ間をあけて並べます。直射日光の当たる場所で、約6時間干します。午前8〜9時に干しはじめ、午後3時くらいまでが理想です。干しむらがないように、2時間ごとに上下を返します。金属ざるよりも竹ざるのほうが、梅の実が破れる心配がないのでおすすめです。取り込んだ梅を入れる保存容器は小さめを選びます。保存容器には焼酎をふりかけて清潔にしておきます。ギュッと詰めてほどよい圧をかかるように入れると、梅の実がよりやわらかくなります。

7. 干し上がりを見極める

3日目の干し終わりで、梅干しに十分なしわが寄り、つまんで持ち上げられるくらいになったら、干し上がり。梅の状態に合わせて、必要ならさらに天日干しを追加する。保存しておいた梅しょうゆは清潔な容器に移し替え、1時間日光に当てる。

連続で干せない時は合計18〜20時間を目安に

個体差がありますが、皮にしわが寄り、実にハリがなく、指先でつまんで持ち上げられるくらいが干し上がりの目安です。「干す→取り込む」を連続して3日間行うのが理想ですが、天候不良などで干せない日があったらその日はお休みします。その場合は実の収縮が弱くなるため、次に干す日は少し長めに干します。梅が小さいときは2日程度でも仕上がります。梅が大きく、十分なしわが寄らなかったり、曇天続きのときは、4日目の天日干しをして、合計の干し時間が18〜20時間になるように計画しましょう。

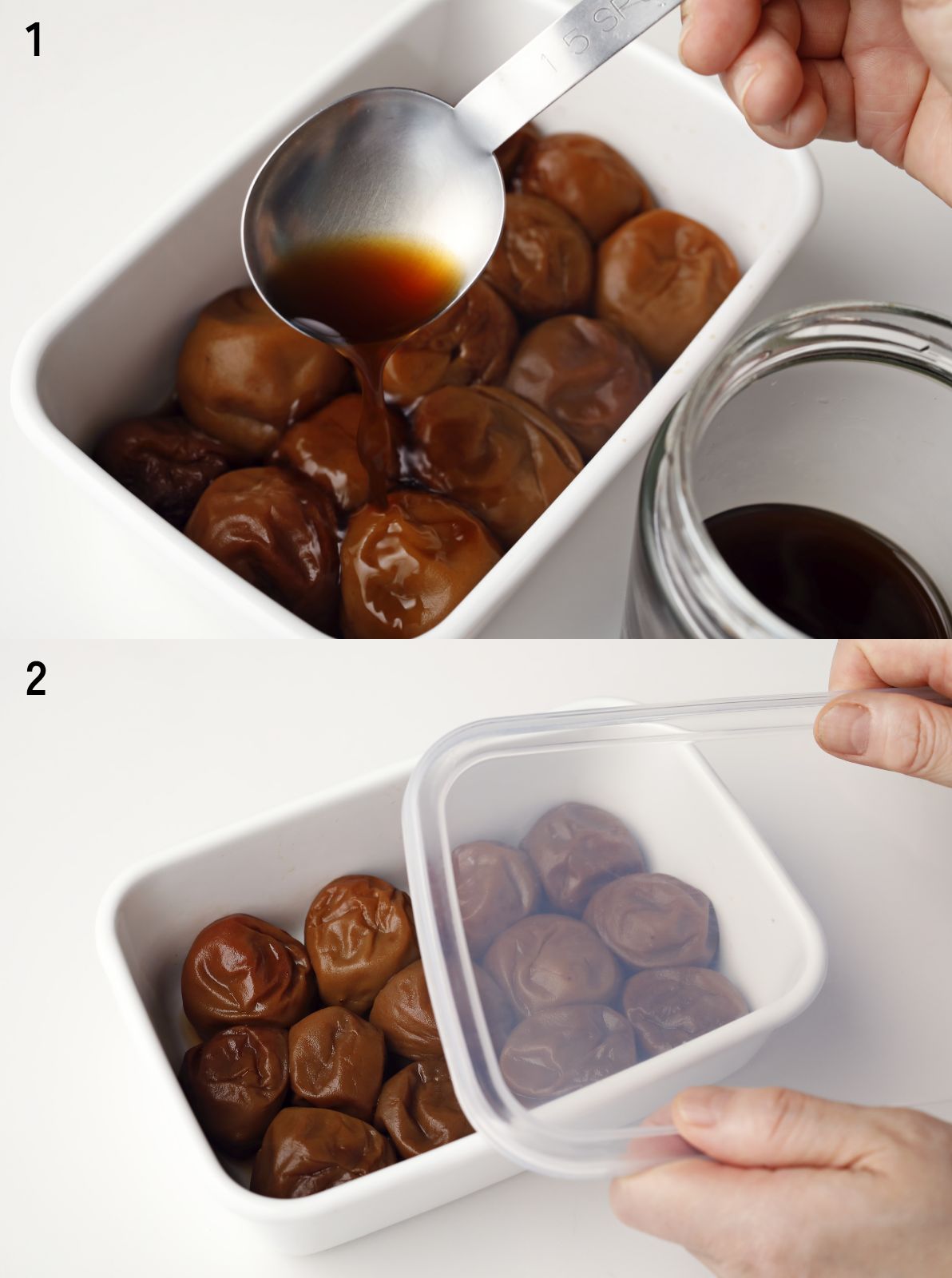

8. 寝かせる〈3ヶ月以上〉

保存容器に入れたら、梅干しが乾燥しないように梅しょうゆを大さじ1くらいかける。しっかりふたをして冷蔵庫で保管する。

梅しょうゆをかければ皮がやわらかく

最終保存容器は、焼酎を吹きかけて殺菌しておきます。梅干しをギュッと詰めて並べることで、カビも予防でき、実がよりやわらかくなります。最後に、梅干しが乾燥しないように、梅しょうゆを大さじ1くらいかけてから寝かせると、皮がやわらかくなります。硬い皮がお好みの場合はかけずに保存します。すぐにでも食べられますが、3ヶ月以上寝かせることで塩角が取れ、種ばなれもよく、風味豊かに仕上がります。「梅しょうゆ」は冷蔵庫で保管しながら、調味料としてさまざまな料理に活用できます。※万一梅にカビが発生したときは、その部分を取り除いてください。

(1個分塩分2.2g)

ヘルシーポイント

昔ながらの塩のみで漬ける自家製梅干しは塩分18〜22%。しょうゆ梅干しは8%と控えめです。

料理/小田真規子 撮影/高杉 純 文/峯田亜季 デザイン・コーディング/高橋裕子・長瀬佳奈江(Concent, Inc.)編集担当/杉森一広 市川真規(キッコーマン)

※商品情報は本ページ公開時のものです。公開後にリニューアル、販売終了等になることがありますので詳しくは当社サイトの商品情報をご確認ください。

公開:2025年4月22日