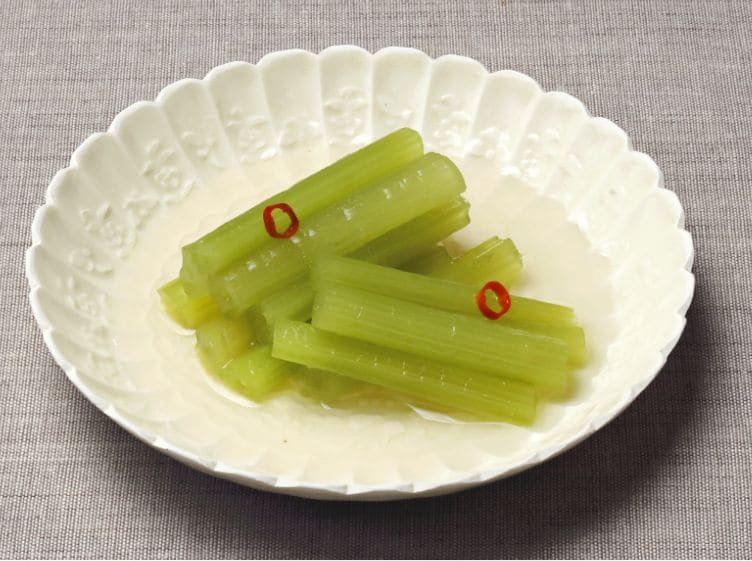

たけのこご飯

たけのこは大きく薄く切り、

油揚げは小さく刻みます

主役のたけのこの繊細な香りと淡い色を活かすために、調味料は最小限に、しょうゆも「うすくち」を使います。たけのこを米に加えてそのまま炊くレシピもありますが、たけのこだけ先に煮ておくと、繊維質のたけのこが煮汁を吸い込んで米との味なじみが良くなり、炊き込みご飯としての一体感が出ます。

たけのこの存在感を目でも楽しめるよう見た目は大きめに、薄く切るのがポイントです。ご飯と絡みやすく、上品に仕上がります。

油揚げは、適度な油分、大豆のうまみ、食感と味わいに変化を与えてくれる名脇役です。たけのこの煮汁を吸って全体になじませてもくれます。米に紛れるほど小さく刻むように切ることで、盛りつけたときに主役のたけのこが際立ちます。

- ●しょうゆは「うすくち」を使う

- ●油揚げは小さく切る

- ●具材を一度煮汁で煮る

この3つのポイントを押さえながら、調理していきましょう。それぞれの工程がなぜ必要なのか、理由も解説していきます。

材料(3人分)

- ゆでたけのこ…1~2本(200g)

- 米…2合(360ml)

- 油揚げ…1枚(20g)

- 木の芽(あれば)…適量

- 〈A:煮汁〉

- だし…2/3カップ

- キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたてうすくち生しょうゆ…小さじ1

- マンジョウ 米麹こだわり仕込み 本みりん…小さじ1

- 〈B〉

- だし…1と1/2カップ

- キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたてうすくち生しょうゆ…大さじ2

- マンジョウ 国産こだわり仕込み 料理の清酒…大さじ2

つくり方

1. 米をとぐ

米は炊く30分以上前にとぎ、ざるにあげる。

多めで炊くほうが風味良く仕上がります

米は2~4合ぐらいたっぷりと炊いたほうが米をつぶさずに風味良く炊けます。といだ後はざるに上げて水けをきっておくと味も入りやすくなります。

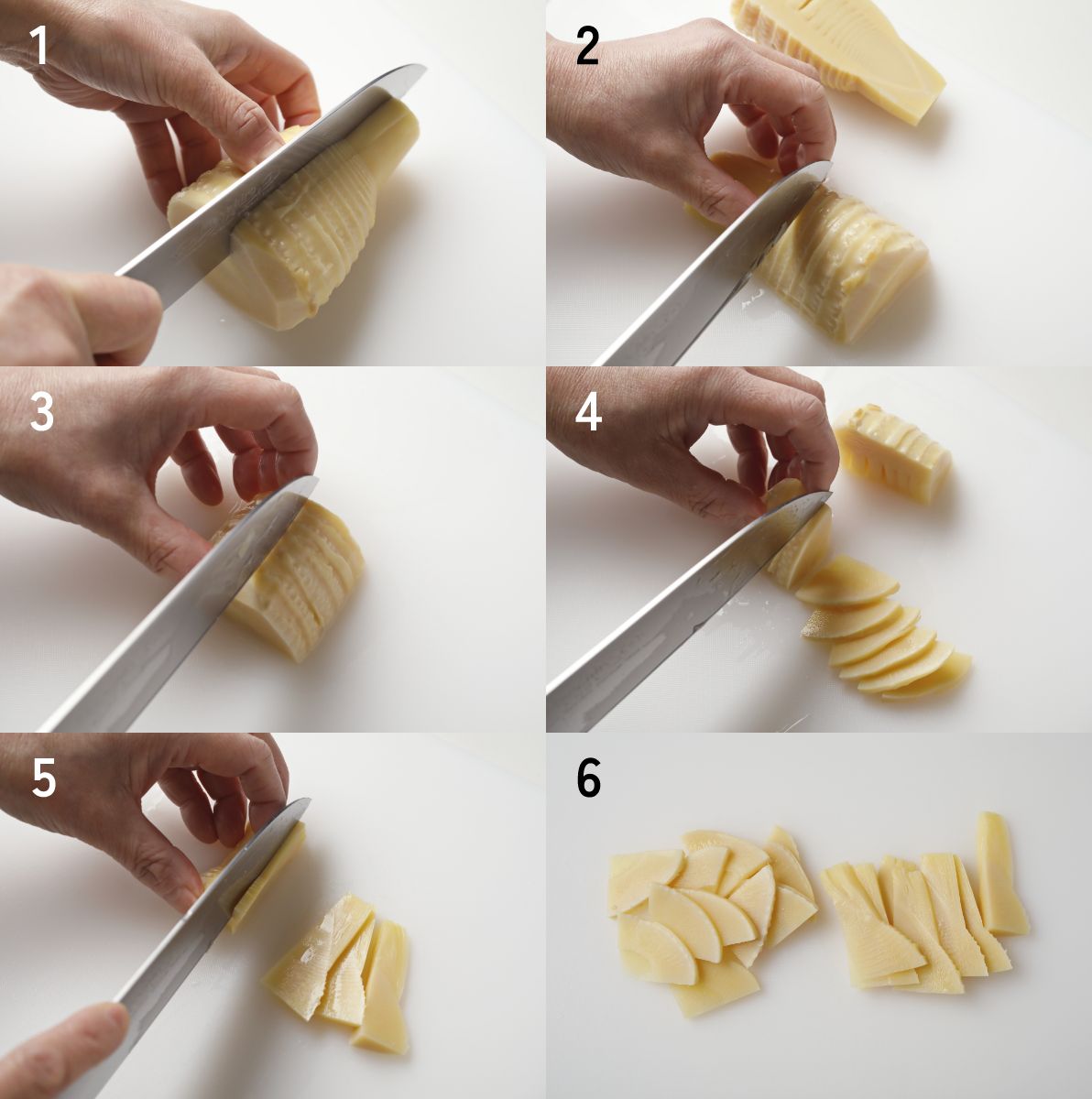

2. たけのこを切る

たけのこは縦半分に切り、根元と穂先に切る。根元は薄めのいちょう切りに、穂先は縦に薄切りにする。

根元と穂先で切る方向を変える理由

根元は硬いので繊維を断つように輪切り方向に包丁を入れ、やわらかい穂先は繊維と同じ方向に切ります。主役らしく大きめに切りつつも、厚みは薄めの2〜3mmに。薄く切ることで米に絡みやすく、食べやすく仕上がります。

3. 油揚げを切る

油揚げに熱湯(分量外)を回しかける。5mm角に切る。

脇役の油揚げは小さく切ります

熱湯をかけて油抜きし、粗熱が取れたら軽く水けをしぼります。油揚げはあくまでも脇役なので、味わいを感じさせつつ、米粒に紛れるくらいの5mm角を目安に切ります。

4. 具材を煮る

小鍋に〈A〉を入れて混ぜる。たけのこ、油揚げを加えて中火にかける。煮立ったら弱火にし、約10分煮る。

煮汁を具材に全部吸わせます

中火にかけるまえに、調味料と具材を軽くなじませます。一度煮立たせて、みりんのアルコール分を飛ばしてから弱火にします。ここでの加熱は具材に火を通すのではなく、煮汁を十分に吸わせるためです。途中上下を返しながら汁がなくなるまで煮ます。熱いままだと炊飯時の温度に影響するので、粗熱を取っておきます。

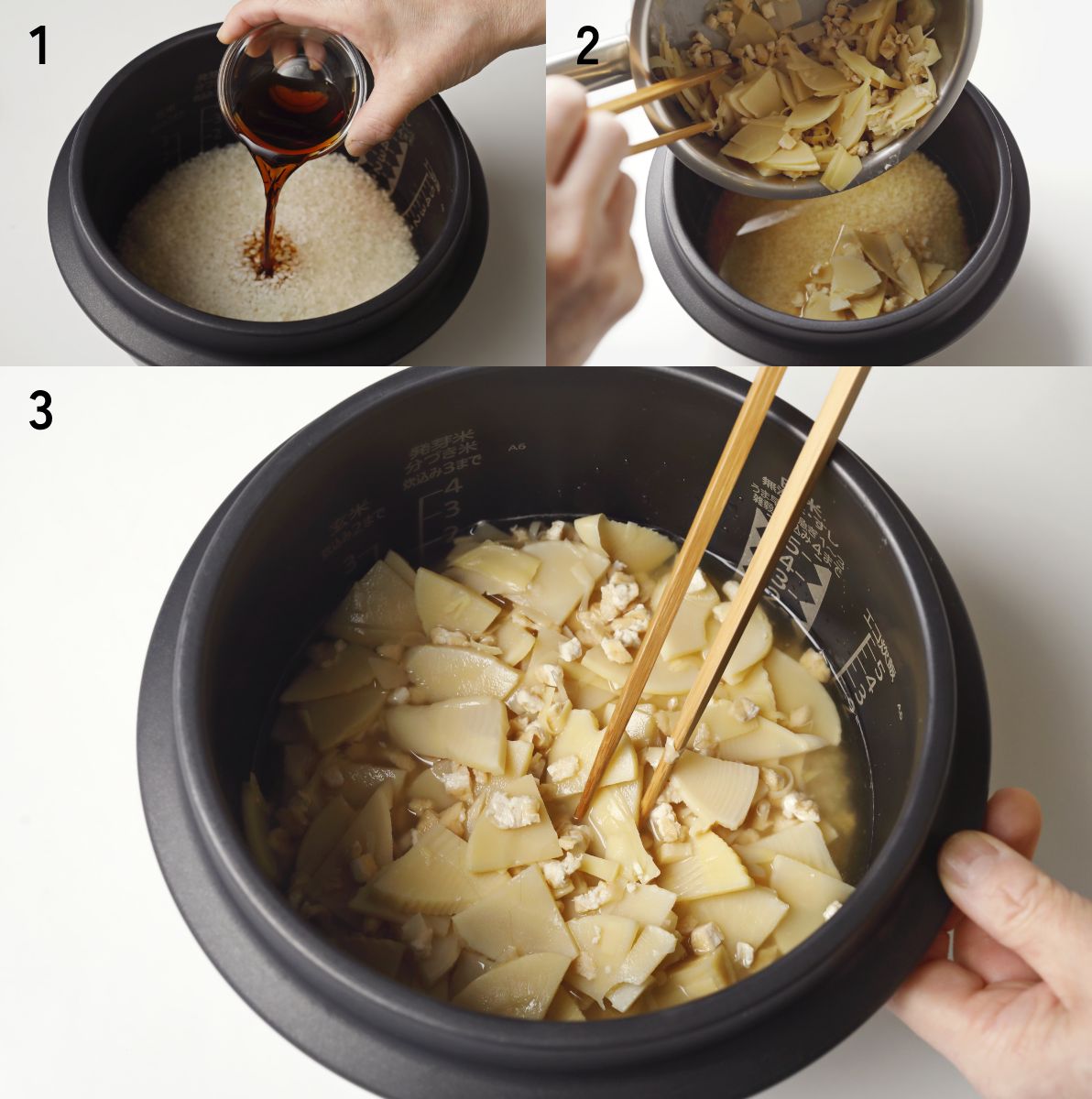

5. 炊く

炊飯器に米、〈B〉を加えてさっと混ぜる。たけのこ、油揚げをのせて普通に炊く。

具材は上にのせるだけで混ぜ込みません

だし、しょうゆ、酒を加えたら、ひと混ぜして平らにします。たけのこと油揚げは汁ごと上に広げてのせるだけで、米と混ぜません。混ぜ込むと炊きムラができてしまいます。水加減は少なめにして、通常の白米と同じ要領で炊きます。

6. 混ぜる

炊きあがったら、混ぜる。

たけのこをくずさないよう、さっくり混ぜて

たけのこがくずれないように気をつけながら、上下を返すようにして均一になるようさっくりと混ぜます。香りごと器に盛るイメージでふっくら盛り付け、彩りと香りのアクセントになる木の芽をのせていただきます。

(1人分熱量416kcal/塩分1.9g/調理時間約20分)※調理時間に米をおく時間、炊飯時間は含まず。

ヘルシーポイント

油揚げの大豆たんぱく質に加えて、動物性たんぱく質もプラスするなら鶏ひき肉を入れるのがおすすめです。

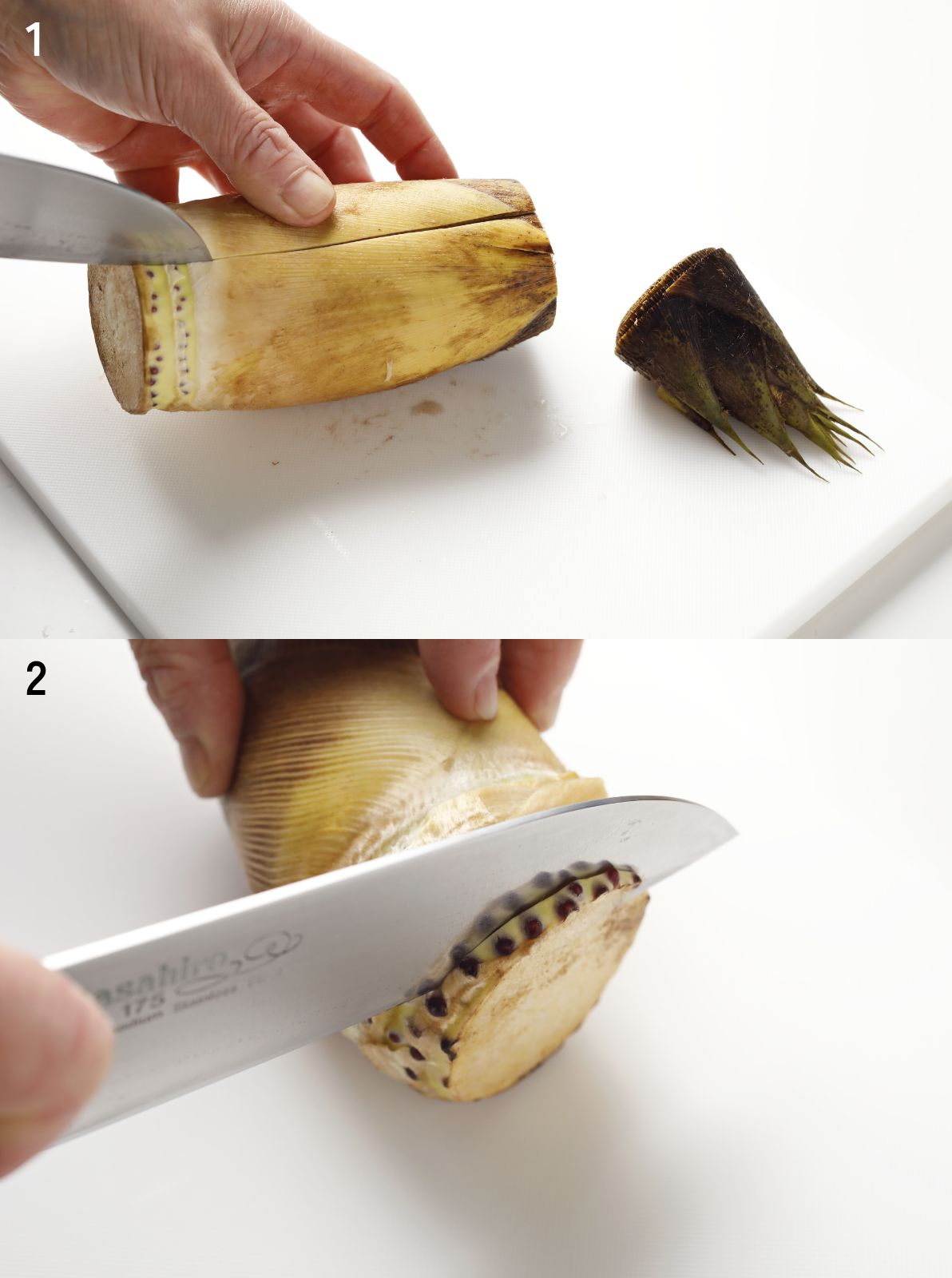

付録:たけのこの下ゆで

1. 洗って、切る

たけのこ(4~5本〈2kg〉)はよく洗って2〜3枚皮をむき、穂先1/4ほどを切り落とします。穂先の切り口に深さ1.5〜2cmの切り込みを入れ、そのまま包丁を軽く手前に引き、縦に1本の切れ目を入れます。根元の切り込みは5mm程度の浅さで大丈夫。この切れ目が皮をむくときのきっかけになります。切り込みの入れにくい根元の固い部分は1cmほど切り落とします。

2. ゆでる

深めの鍋にたけのこがかぶるくらいの水(2〜3リットル)と米(大さじ6)を入れて中火にかけます。煮立ったらアクを取り、ペーパータオルをかぶせ、弱火で1時間を目安にゆでます。途中、たけのこが湯から出たら水を足します。切り込みから太い部分に竹串を刺して抵抗なく入れば、ゆで終わりです。火を止め、鍋のまま粗熱が取れるまで置きます。

3. 保存する/使う

冷めたら水でよく洗い、切り込みから指を入れ、皮を3〜4枚むきます。保存するときは、残りの皮はつけたまま密閉容器に入れ、かぶるくらいの水を注いで冷蔵庫へ。そのまま使うときはさらに皮をむきます。皮がついているほうが保存する間に旨みが抜けにくくなります。たけのこの根元の突起は菜箸でこそいできれいに落とすと見た目がよくなります。1~2日に1度水を取り替えて1週間ほどで使い切ります。

付録:だしをとる

1. 昆布のだしをとる

鍋に、水(3カップ)、乾いたペーパータオルで汚れをふいた利尻昆布(5g)を入れ、弱火にかける。湯気が出て、鍋底に細かい泡が浮いていれば、理想的な70〜80℃が保たれている証です。10分ほどして昆布を取り出します。入れたままだと、雑味や粘りが出て、汁もにごります。

2. かつお節のだしをとる

〈1〉のだし汁を、沸騰させない程度の強火で2~3分加熱します。85℃前後が理想です。煮立つ直前に花かつおの削り節(10〜15g)をもみほぐしながら広げ入れたら、すぐに火を止めます。けずり節が落ちるまで、そのまま約2分待ちます。

3. 濾す

厚手のキッチンペーパー、または、さらしをざるにのせ、だし汁を濾します。自然に落ちるのを待ち、濾し終わりも絞らず軽く押さえる程度にします。

4. 粗熱をとる

粗熱をとります。

使った調味料はこちら

料理/小田真規子 撮影/高杉 純 文/峯田亜季 デザイン・コーディング/高橋裕子・長瀬佳奈江(Concent, Inc.)編集担当/杉森一広 市川真規(キッコーマン)

※商品情報は本ページ公開時のものです。公開後にリニューアル、販売終了等になることがありますので詳しくは当社サイトの商品情報をご確認ください。

公開:2024年6月12日