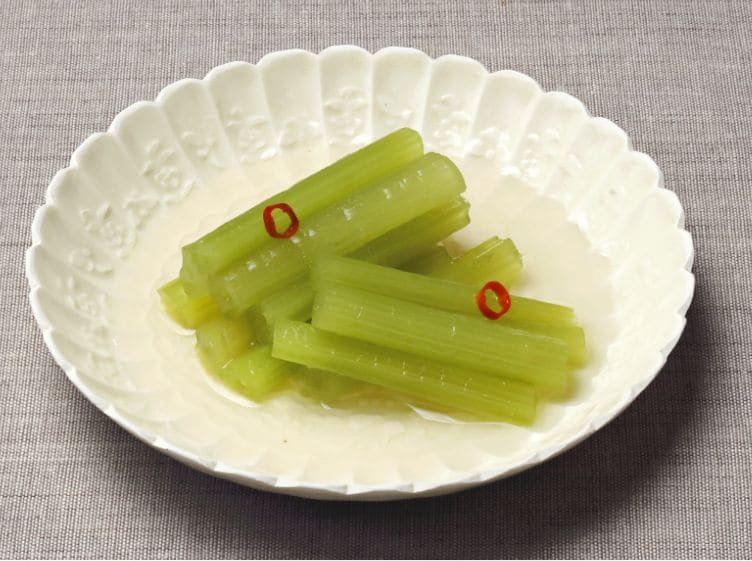

ふきの青煮

透き通った色と香りを楽しむ春の味です

春野菜の代表、ふきを使ったシンプルな一品は、透き通るような青さがごちそうです。美しい色を保つためには、ふきが熱にさらされる時間を極力短くすることが肝心。煮過ぎないこと、すぐに冷やすことが鉄則です。加熱→冷やすをくり返す手間を惜しまないことで、美しく仕上がります。

塩をベースに、しょうゆを加えるのが深い味わいにするポイント。少量のしょうゆで香りと味がピシッとまとまります。唐辛子のわずかな辛味と彩りはこの料理に欠かせないアクセントです。しょうゆは、美しい青色が活きるよう「うすくち」を使います。

- ●ふきの加熱は短時間に

- ●加熱したらすぐ冷やす

- ●「うすくち」しょうゆを使う

この3つのポイントを押さえながら、調理していきましょう。それぞれの工程がなぜ必要なのか、理由も解説していきます。

材料(つくりやすい量)

- ふき…3~4本分(300g)

- 塩…大さじ2

- 〈A〉

- だし…2カップ

- マンジョウ 米麹こだわり仕込み 本みりん…大さじ3

- キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたてうすくち生しょうゆ…小さじ1/4

- 塩…小さじ1

- 赤唐辛子の小口切り…3~4片

つくり方

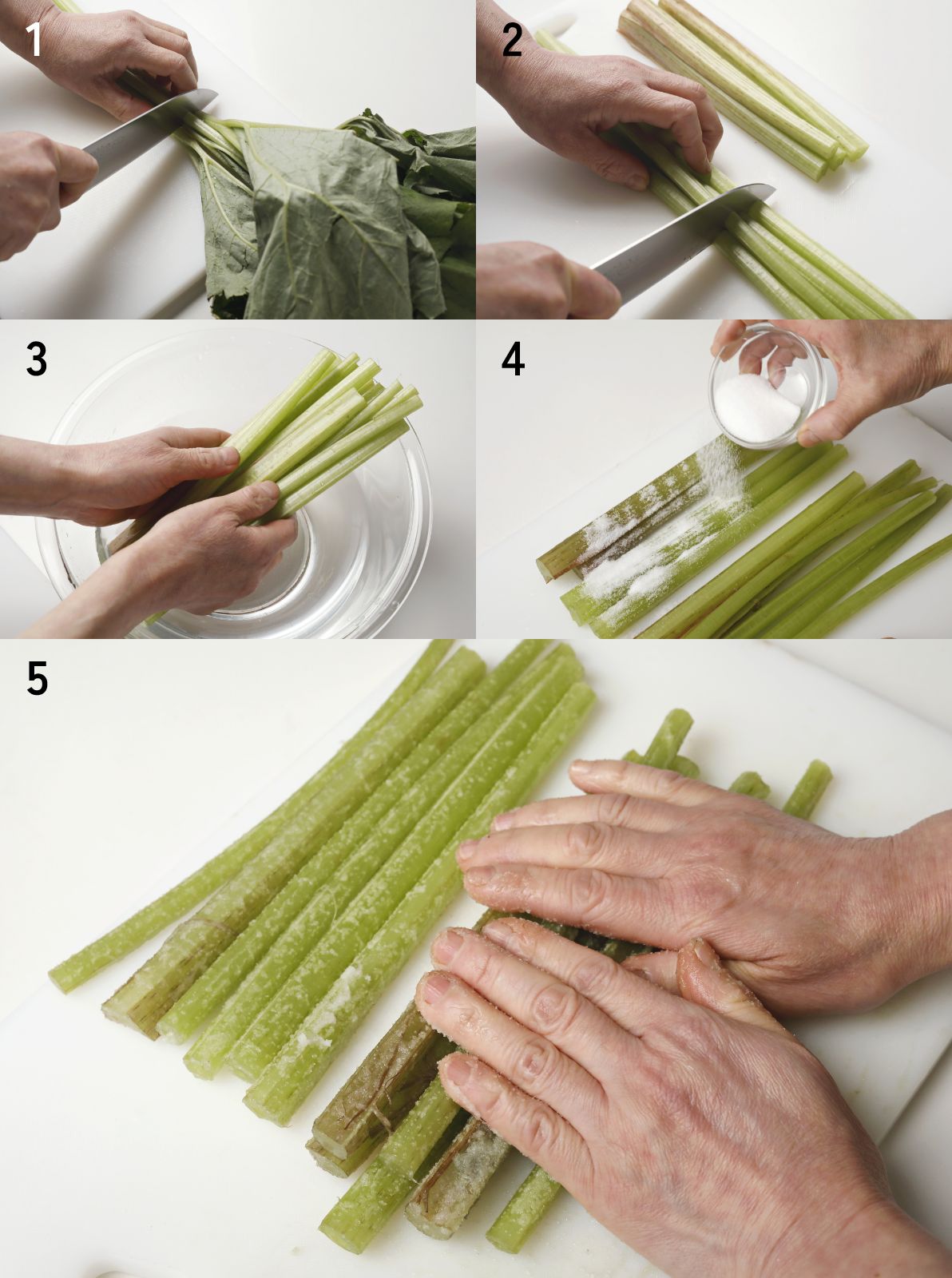

1. 「板ずり」する

ふきは葉を落とす。茎は長さ20cmに切り、さっと洗う。まな板の上で塩を絡めながら転がす。

板ずりするとアクが抜けやすくなります

調理がしやすいよう20cmほどの長さで作業を進めます。板ずりによって、ふきの表面に傷ができ繊維が壊れることで、アクが抜けやすくなり、火も通りやすくなります。振りかける塩は多めに。塩のジャリジャリ感がなくなり、塩が緑色になるくらいまでしっかり板ずりします。3〜4本ずつ同時に転がすとよいでしょう。

2. ゆでる

フライパンにたっぷりの湯(分量外)を沸かす。塩がついたまま、ふきを入れる。3〜4分ゆでる。

太い茎から先に入れ時間差でゆでます

ふきはしっかり沸騰している熱湯に入れます。太い茎を先に入れ約1分ゆでたら、細い茎を加え、合計で3分を目安にゆでます。取り出してみて茎がしなるくらいが、ゆであがりの目安です。ゆでている間に冷水の準備をしておきましょう。

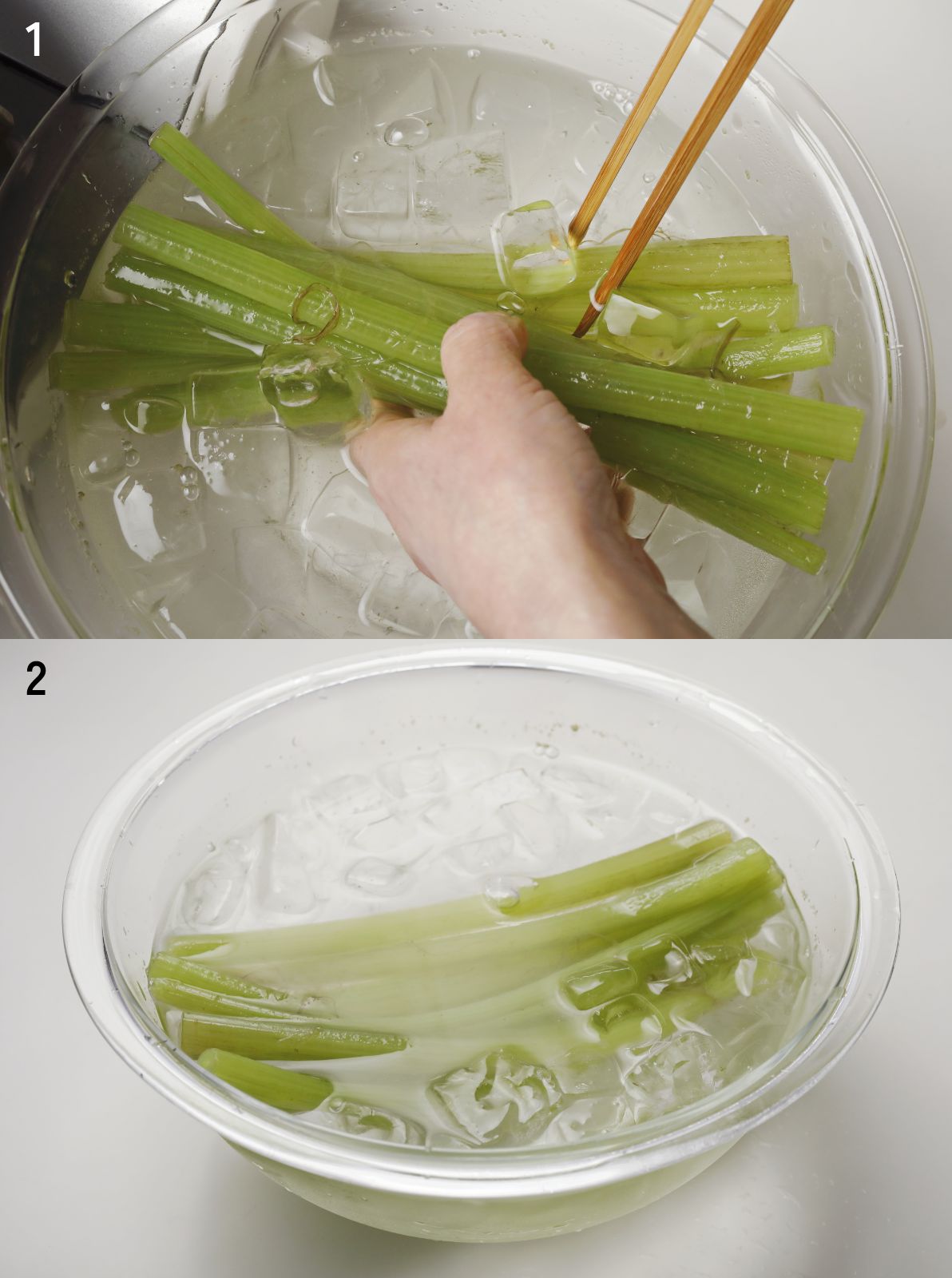

3. 冷やす

すぐに冷水にとる。十分に冷やす。

鮮やかな緑色を保つためにすぐに冷やします

氷を入れた冷水にふきをすぐに入れ、しっかり冷やします。ふきの中心は空洞になっていて熱湯が入っているため、中心まで完全に冷めるまで少し置いておきます。

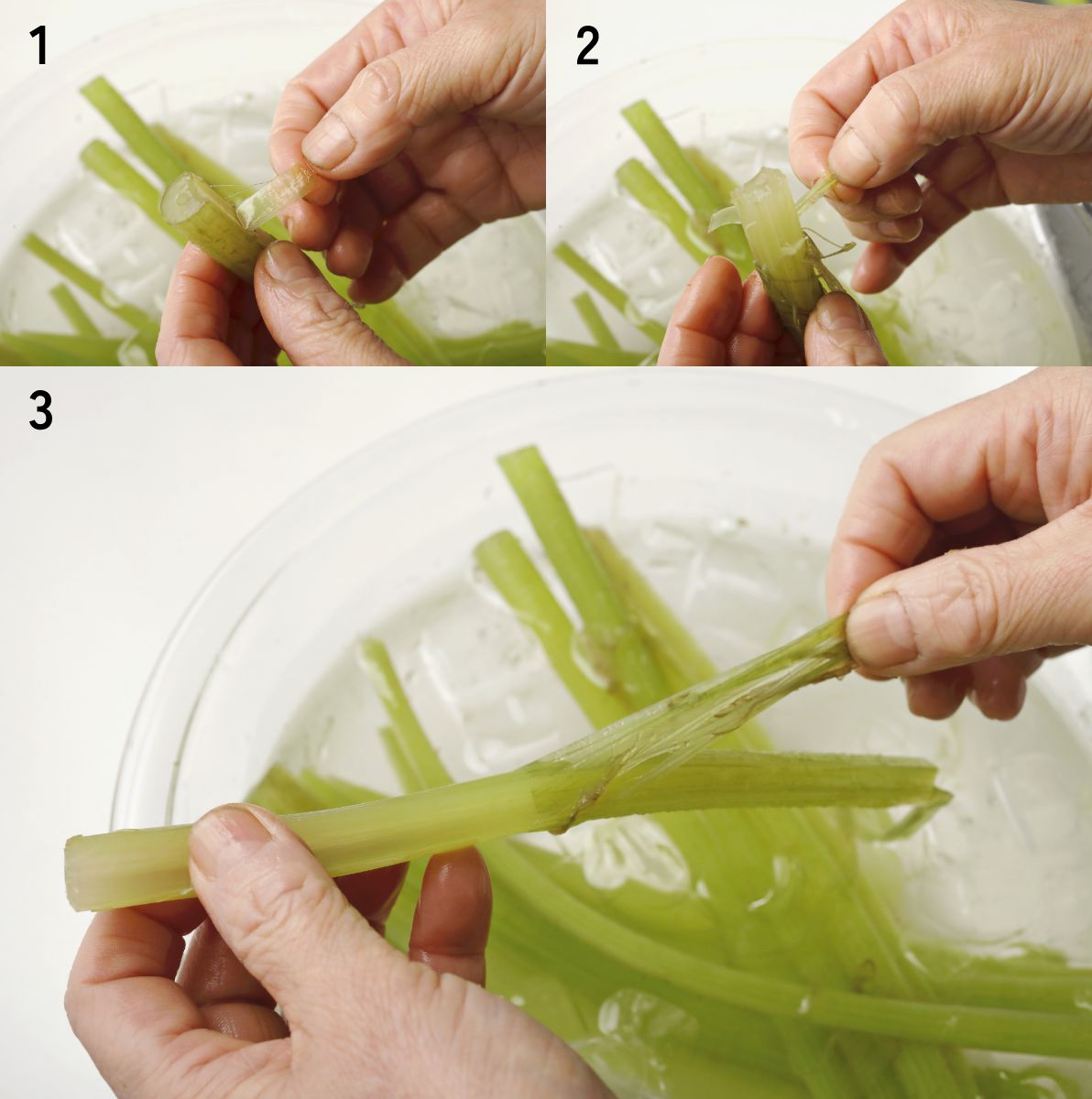

4. 筋をむく

切り口に爪をひっかけ、全体の筋を3cmほどむき、筋を集めてつまみ一気にむく。

筋を束ねてむくとスピーディです

ふきはていねいな筋とりが欠かせません。筋が残っていると味の入りにむらができ、食感も悪くなってしまうので、すべての面の筋を取り除きます。ひと筋ごとにむくと手間がかかるため、端で筋を集めてつまみ、一気にむきます。

5. 切る

長さ10㎝に切りそろえる。

下処理が終わったところで食べやすい長さに

「板ずり」と「筋とり」が終わったこの段階で、煮やすい長さに切ります。

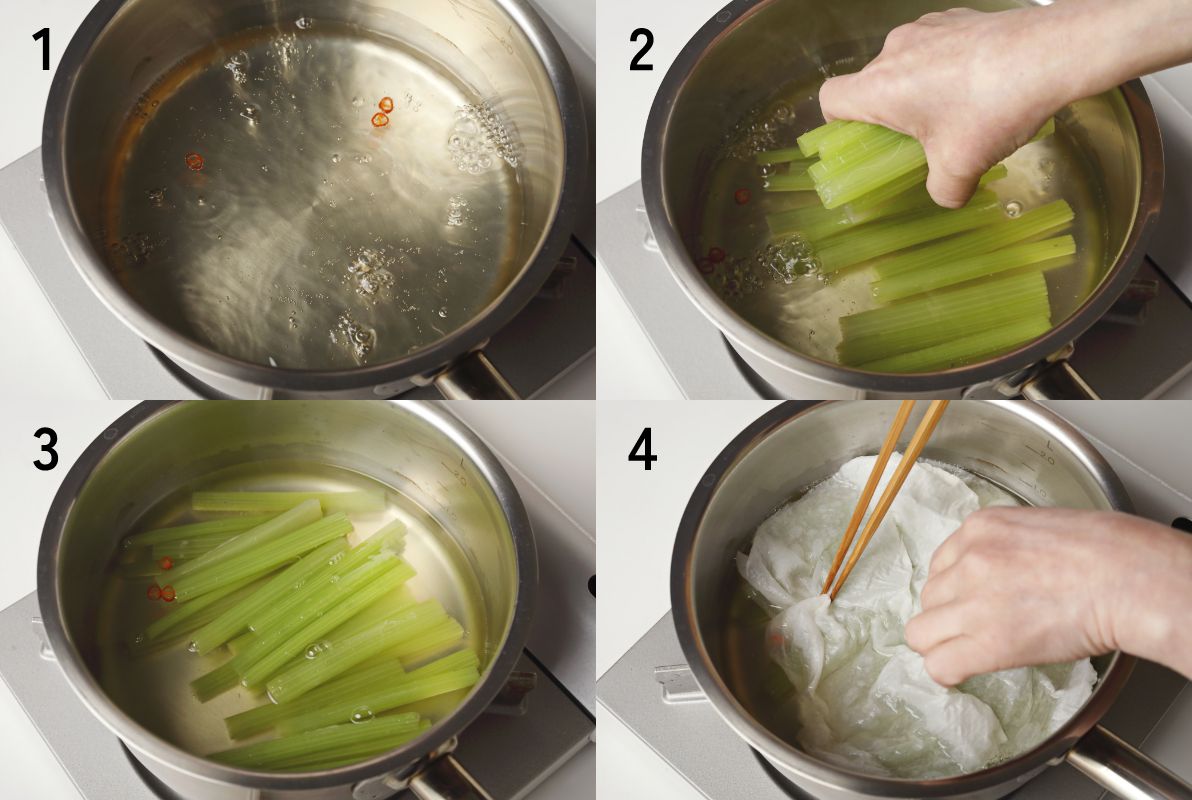

6. 煮る

鍋に〈A〉を入れ、中火にかける。煮立ったら、ふきを入れる。ぬれたペーパータオルで落としぶたをする。弱火で5分煮る。

濃いめの煮汁で、短時間で味を入れていきます

冷えたふきをやさしく温めてあげるようなイメージで煮ます。すでに一度ゆでてあるので、ここでは濃いめの煮汁で短時間に味を入れていきます。ふきをできるだけ熱にさらさないことが色鮮やかに仕上げる秘訣です。

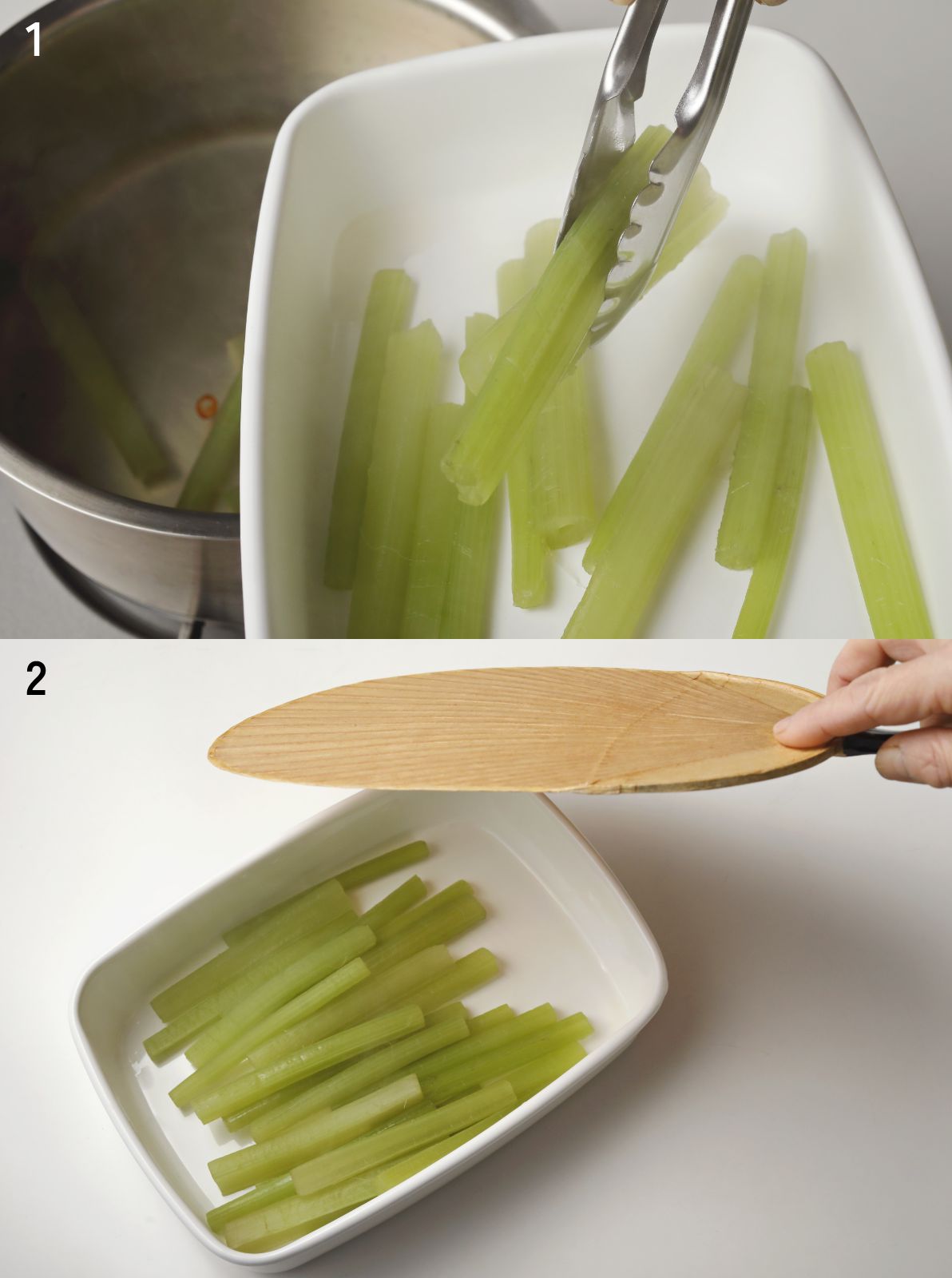

7. 粗熱をとる

ふきを取りだす。手早く粗熱をとる。

ふきをはやく冷やしてあげます

保存容器やバットに手早く取りだし、うちわで扇いでできるだけはやく粗熱を取り除きます。色鮮やかに仕上げるためのひと手間です。

8. 煮汁を煮詰める

鍋に残った煮汁は弱火で約5分煮詰めてボウルにあけ、冷水にあてて冷ます。

煮詰めて味を濃くします

煮詰めることで塩分濃度を上げ2〜3割味を濃くします。唐辛子は煮立たせると辛味が増すため、味をみて辛過ぎたら一度取り出します。熱い煮汁では火が通りすぎ、色が悪くなるので十分に汁を冷ますのも大事なポイントです。

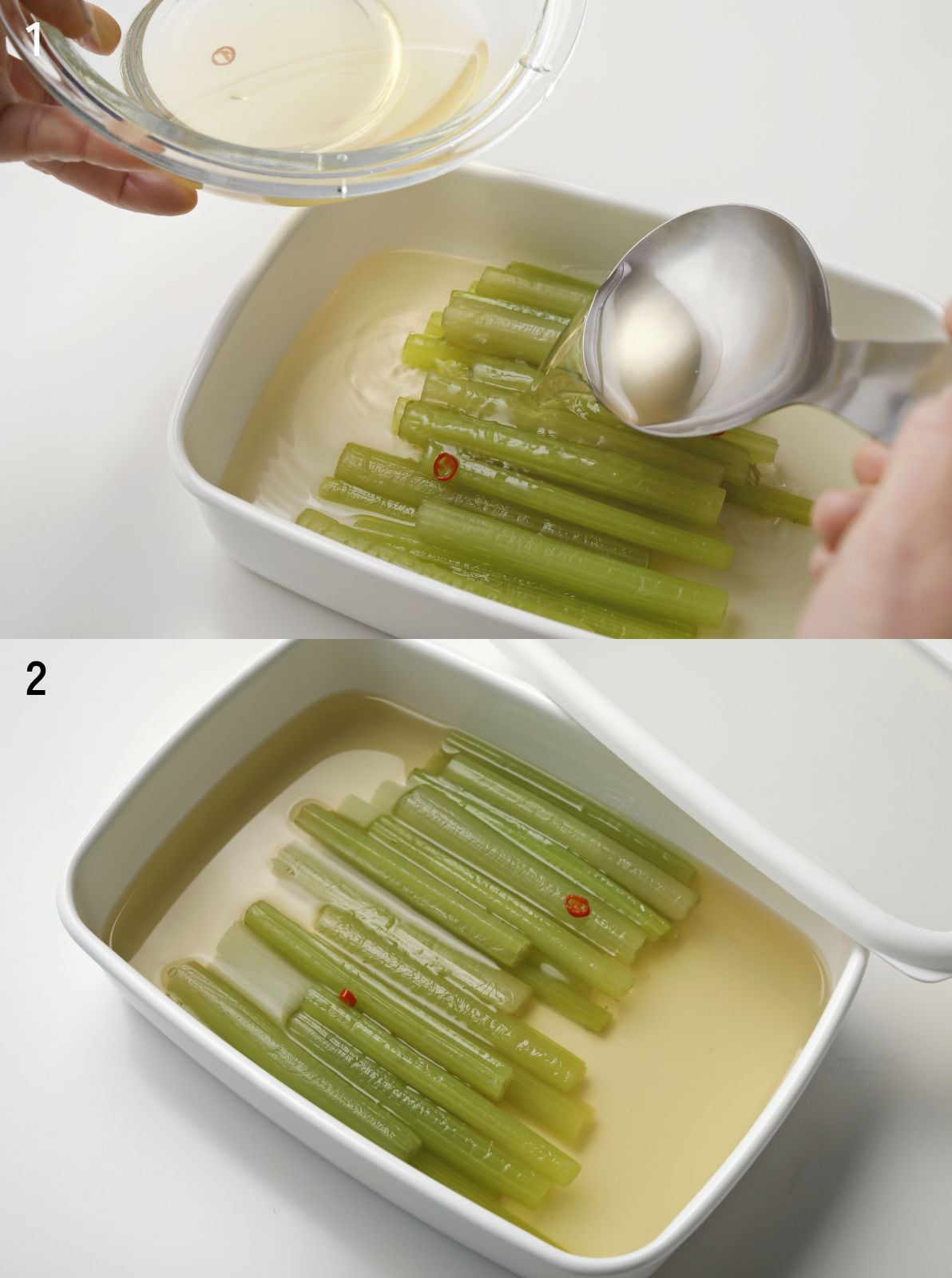

9. ふきと煮汁を合わせる

ふきに煮汁を注ぎ、合わせる。

煮汁のなかで味がさらにしみ込みます

煮汁が冷めたら、ふきと合わせます。濃いめの煮汁のなかでさらに味がしみ込みます。冷蔵庫で保存し、使うときは食べやすく切って盛りつけます。温めるときは、そのつど煮汁といっしょに温めていただきます。

(1人分熱量41kcal/塩分2.2g/調理時間約45分)※ 栄養計算値は板ずり用の塩を10%摂取した場合の値です。

ヘルシーポイント

油揚げ、湯葉、ちくわ、かまぼこなどを加えて、たんぱく質も摂れるつくりおきおかずにするアレンジもおすすめです。

付録:だしをとる

1. 昆布のだしをとる

鍋に、水(3カップ)、乾いたペーパータオルで汚れをふいた利尻昆布(5g)を入れ、弱火にかける。湯気が出て、鍋底に細かい泡が浮いていれば、理想的な70〜80℃が保たれている証です。10分ほどして昆布を取り出します。入れたままだと、雑味や粘りが出て、汁もにごります。

2. かつお節のだしをとる

〈1〉のだし汁を、沸騰させない程度の強火で2~3分加熱します。85℃前後が理想です。煮立つ直前に花かつおの削り節(10〜15g)をもみほぐしながら広げ入れたら、すぐに火を止めます。けずり節が落ちるまで、そのまま約2分待ちます。

3. 濾す

厚手のキッチンペーパー、または、さらしをざるにのせ、少しずつだし汁を濾します。自然に落ちるのを待ち、濾し終わりも絞らず軽く押さえる程度にします。

4. 粗熱をとる

粗熱をとります。削り節は酸化しやすいため、封を開けたらはやめに使い切りましょう。

料理/小田真規子 撮影/高杉 純 文/峯田亜季 デザイン・コーディング/高橋裕子・長瀬佳奈江(Concent, Inc.)編集担当/杉森一広 市川真規(キッコーマン)

※商品情報は本ページ公開時のものです。公開後にリニューアル、販売終了等になることがありますので詳しくは当社サイトの商品情報をご確認ください。

公開:2024年6月12日