みりんの歴史

みりんの歴史

みりんが「日本の調味料」として定着するまでには、紆余曲折がありました。

さかのぼると、その歴史は戦国時代から始まります。

みりんの起源

みりんの起源には、中国伝来説と日本発生説の2つの説があると言われています。中国伝来説としては、明時代の『通雅』という書に書かれている「密林檎(ミーリンチン)」という甘い酒が、戦国時代に琉球や九州(琉球から大坂への伝来説もあり)伝わったというもの。日本発生説としては、日本に古くから存在した「練酒」「白酒」に、腐敗防止の焼酎が加えられてみりんになったという説があります。

みりんは古くは飲用として親しまれていました。酒造業が発達した室町後期の戦国時代には市場が拡大し、酒の種類も多様化。そんな中、みりんが甘い貴重な酒として登場したのです。当初は上層階級の間で愛飲されましたが、江戸時代に入ると庶民の間にも広がっていきました。

「料理網目調味抄(りょうりこうもくちょうみしょう)」や「献立筌(こんだてせん)」、「新著料理柚珍秘密箱(しんちょりょうりゆうちんひみつばこ)」に飲用としての記載があり、「献立筌」の献立の中に「初献甘酒 湯次にて 二献目みりん かんなべにて 三献目白さけ 壺にて杓つけて」とあり、甘い酒が並びます。江戸時代に詠まれた川柳「味淋酒が 効いたで嫁は 琴を出し」からも、甘くて口当たりの良いみりんが女性の楽しみだった様子がうかがえます。

「白味淋」というイノベーション

日本でみりんが製造されるようになったのは、先述の通り戦国時代のこと。大坂(現大阪府)などの上方で製造が始まったといわれています。江戸時代になると、江戸の醸造業は上方から流入する酒やみりんに勢いを奪われ、苦境に立たされることになりました。そこで立ち上がったのが、下総国流山(現千葉県流山市)の酒造業者「相模屋」の二代当主・堀切紋次郎です。紋次郎は、上方のみりんに押されている現状を打開するために新たなみりん「白味淋」を生み出しました。

従来のみりんと白味淋の第一の違いは、きらきらと輝く美しさと透明感。これを可能にしたのが、「最良の羽二重」を使用したろ過工程だといわれています。これは平織の絹織物を用いて細かい澱を丁寧に取り除く、精度の高いろ過方法です。また、上品で濃厚な味わいも白味淋の特徴。甘み・うま味・風味が凝縮された豊かな味わいを開発できた背景には、清らかな江戸川の水とそれに育まれた良質なもち米を用いたことや、精白・ろ過技術の向上、江戸までの出荷期間の短縮化など、諸説があります。この画期的な白味淋が、江戸時代の食文化が花開いた文化11(1814)年に産声を上げました。

◀︎▲二代当主・堀切紋次郎とその妻

(キッコーマン国際食文化研究センター所蔵)

苦節10年、みりんが「江戸の味」へ

この画期的な白味淋が江戸っ子の間に広まるまで、実は10年もの歳月を要しました。

当時は商品の認知を広げるメディアがないため、なじみがないうちは需要がなく、問屋も高値で販売したためと考えられています。紋次郎は白味淋を知ってもらうため、自ら諸国を売り歩きました。この地道な努力が実を結び、徐々に白味淋が “新しもの好き”の江戸っ子たちの間で人気になり、ついには「みりんといえば流山」とまでいわれるようになったのです。

江戸では「食の都」として、多くの料理屋が軒を連ねるようになりました。

食文化の発展とともに、食材だけでなく調味料も多様化し、みりんはお酒としての「飲み物」から「調味料」へと役割を変えていきます。江戸後期には、さまざまなレシピ本にみりんの記載が目立つようになりました。同じころ、関東産の「こいくちしょうゆ」が上方のしょうゆの出荷量を上回り、しょうゆとみりんの組み合わせが「江戸前の味」として確立されます。そばやうなぎのかば焼き、天ぷらなど、みりんを使った料理が人気を集めました。

▲海岸沿いにさまざまな屋台が並ぶ。歌川広重「東都名所高輪廿六夜待遊興之図」(「東京都歴史文化財団イメージアーカイブ」より)

今でも人気のある関東の味「あまから」。ごはんが進んでしまう、魅惑の味です。

そのヒミツは、しょうゆとみりんの「メイラード反応」。しょうゆのアミノ酸とみりんの糖が合体して糖化アミノ酸になることで、香り・焼き色・コク出し・臭み消しの効果が生まれました。

「マンジョウ」ブランドが日本から世界へ

「あずま名物」として人気が全国に広がった白味淋に、転機が訪れます。

「江戸の名物」として、宮中へ献上されることとなったのです。紋次郎はその喜びを次のように詠んでいます。

「関東の 誉れはこれぞ 一力で 上なき味淋 醸すさがみや」

(相模屋は関東でこの上なく上質なみりんを醸造している)

この「一力」と「上」を組み合わせて、「マンジョウ」ブランドの原点である「万上」が誕生しました。幕末の動乱によって一時期は製造を中断したものの、明治維新後は堀切家の五代紋次郎が家業を復活させ、みりんの製造も勢いを回復していきました。

さらなる追い風になったのが、明治6(1873)年のウィーン万国博覧会です。流山を代表する堀切家・秋元家のみりんが出品され、みりんは日本が世界に誇るべき調味料であることを、全国そして世界に知らしめました。また明治10(1877)年には「万上」が「宮内省御用達」を拝命し、確固たる地位を築き上げました。

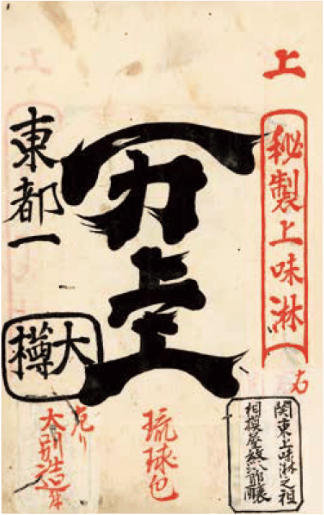

◀︎いわゆる「ブランド帳」である「手製酒味淋本直志印鏡」に記された「万上」ロゴ

(キッコーマン国際食文化研究センター所蔵)

▲歴代のラベル

日本人の味覚の故郷・みりん

明治時代後期に⼯業化の波はみりん業界にも押し寄せます。流山の堀切家の⼯場に業界初のボイラーが導⼊される等、製造の効率化が図られました。さらに第⼀次世界⼤戦が勃発すると、⽇本は空前の好景気に包まれます。労働者の増加によって外⾷⽂化が⼤衆に根付き、みりんの活躍の場が拡⼤していきました。

しかし、第⼆次世界⼤戦中は米不足の世相により原料調達が困難を極めました。昭和18(1943)年には、本みりんは贅沢品ということで政府が生産制限を行う等、みりん製造を中断せざるを得ない時期もありました。

みりんの製造が復調したのは昭和30年代のこと。昭和34(1959)年、昭和37(1962)年にみりんの酒税が大幅に減税されて低価格で販売できるようになったこともあって、昭和42(1967)年にはみりんの生産量が戦前のピークをついに上回りました。また当時多く出回っていたみりん風調味料と区別すべく「本みりん」と呼称を変更しました。

平成8(1996)年には酒類販売免許の規制が緩和されてスーパーマーケットでも「本みりん」が手に入るようになります。以来、みりんは私たちの「家庭の味」を支え続けています。

二代紋次郎は、使用する焼酎のランクと仕込み割合(焼酎に対する米の量)によって、「上みりん」「中みりん」「下みりん」の3等級のみりんをつくり分けていました。ランクの高いみりんはアルコール度数の高い焼酎とたくさんの米が使われたと考えられ、濃厚な味わいが楽しめたようです。