本みりんのつくり方

本みりんのつくり方

どうしたら、上品な甘みや深みのある味わいを料理にもたらす本みりんができるのか。

そのつくり方をご紹介します。

3つの原料

本みりんを構成する3つの原料はこちら。

もち米・米

米の主成分はでんぷんとたんぱく質です。麹菌の働きで、豊かな甘みの糖と、うま味のアミノ酸に変化します。昔は、糖に分解されやすいでんぷん「アミロペクチン」をもつ「もち米」を用いましたが、製造技術の進歩により「うるち米」を使用することができるようになり、原料の選択の幅が広がりました。

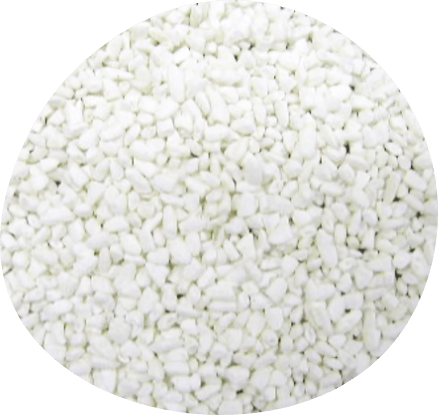

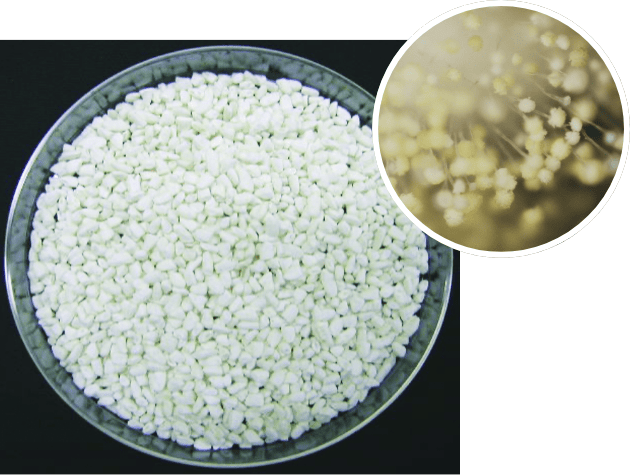

米麹

蒸したうるち米に麹菌を植え付け、繁殖させたものです。麹菌の酵素の働きによってもち米、うるち米を分解し、米の甘みとうま味を引き出します。米麹は、本みりんだけでなく、みそや日本酒をつくる際にも用いられます。

焼酎

(アルコール)

アルコールの防腐効果によって、本みりんのもとである「もろみ」が腐敗するのを防ぎます。昔はアルコール源として焼酎が用いられており、今も伝統的な製法を続けるメーカーでは「古式みりん」と呼び、焼酎で仕込むことがあります。ただ、焼酎は調理時に特有の香りが残るため、料理によって向き不向きがあります。

現在多く使われている醸造アルコールは、すっきりした香味なので、出来上がった本みりんはクセがありません。素材の香りを生かすので、さまざまな料理に合わせることができます。

つくり方

おいしい本みりんができるまでには、

複雑な工程があります。

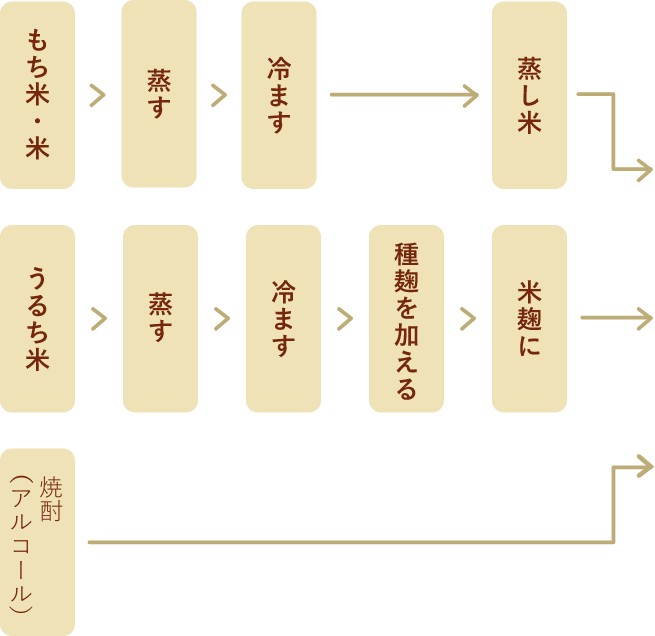

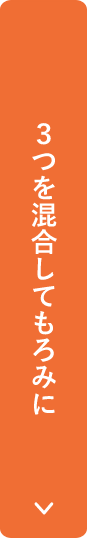

もろみづくり(仕込み)

もち米、米を蒸し、米麹、焼酎または醸造アルコールを加え、本みりんのもと「もろみ」をつくります。本みりんの「もろみ」は、初めからアルコール度数が高いため、酵母によるアルコール発酵が行われません。そのため、麹の働きにより、米のでんぷんからできたブドウ糖やオリゴ糖などの糖が蓄積し、本みりん特有のやわらかい甘みが生まれます。また、アルコールには、カビやその他の雑菌の増殖を防ぐ役割があります。

糖化・熟成

タンクの中で1〜2カ月間、もろみをじっくり糖化・熟成します。米麹の酵素が、米のでんぷんからブドウ糖やオリゴ糖などの糖類を、たんぱく質からアミノ酸を生成します。ここで引き出された甘みとうま味が混ざり合い、熟成を経て変化することで、本みりん特有の香りと色、深いコクを生み出します。

仕込み直後

熟成1〜2カ月

圧搾後

※実験室でのもろみの変化の一例です。実際のもろみではありません

圧搾

十分に糖化・熟成されたもろみから、

圧搾機を使って本みりんを搾ります。

おり引き・ろ過

圧搾した本みりんは、未分解のでんぷんやたんぱく質の濁りが残っているため、

濁り分を除き、美しく澄んだ本みりんに仕上げるため、おり引き、ろ過を行います。