1.しょうゆのルーツ

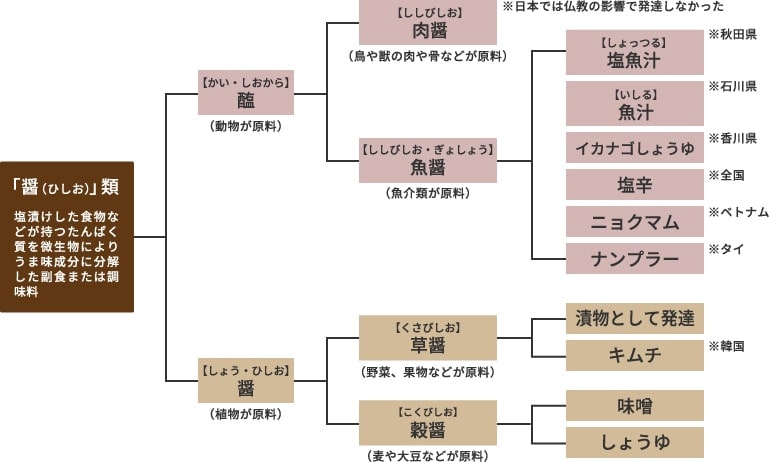

「醤(ひしお)」

日本の食文化を支え、日本人の食生活になくてはならない調味料、しょうゆ。ここではそのルーツと発展の歴史を探っていきます。

しょうゆという言葉が出現したのは室町時代と考えられていますが、それ以前にしょうゆの前身とされる「醤(ひしお)」という発酵調味料がありました。

人は、食物を塩に漬けて保存すると発酵してうま味を持つことを体験し、試行錯誤の末に醤をつくるようになったと考えられています。

醤に関する最古の記録は、紀元前に成立したとされる周王朝の理想的な制度を記した『周礼(しゅらい)』に現れますが、この時の醤は肉や魚を原料にした「肉醤」「魚醤」と考えられ、現在のしょうゆにつながる、穀物を原料とした「穀醤」が現れるのは紀元後のことです。

また魚を原料にした醤としては、古代ローマにもガルムという調味料がありました。

日本の「醤」~縄文末期・古墳時代

日本では、稲作が本格化すると同時に魚醤をつくるようになったと考えられています。やがて、魚醤にかわって中国大陸から伝えられた穀醤が主流となります。醤の文字が日本で記録として現れるのは、7世紀以降です。飛鳥時代のものと思われる木簡や藤原京から出土した木簡に記され、「ひしほ(ひしお)」と読まれていました。

大餐図 公卿前『類聚雑要抄(るいじょうざつようしょう)』

(東京国立博物館 蔵)

平安時代の食膳を示した図。

図の手前左下と右上に、調味料の一つである「醤」が置かれている。

奈良・平安時代

奈良時代に制定された『養老令』(757(天平宝字元)年)によると、宮廷の料理を司る大膳職(だいぜんしき)で醤がつくられ、主醤(ひしおのつかさ)という役人が置かれていました。

平安時代に入ると、「供御醤(くごびしお)」など、数種の醤とともに「滓醤(かすびしお)」「醤滓(ひしおかす)」の記述が登場します。これは醤が液状の調味料であったことを示しています。

歴史のこぼれ話

平安時代、大膳職の別院である醤院でつくられた醤は、「供御醤(くごびしお)」「雑給醤(くさぐさのたまいびしお)」「添醤(そえびしお)」「滓醤(かすびしお)」「醤滓(ひしおかす)」で、滓醤、醤滓は醤から何らかの方法で液状の調味料を抽出した残りと考えられています。これ自体も調味料やおかずとして使われていたようです。

2.しょうゆの登場

平安時代末期から鎌倉時代にかけて武士が台頭し、争乱の時代が続きます。

その中で都での「醤」づくりは衰退し、代わってつくりやすく、固形で兵糧にもなるみそが調味料として使われるようになります。

その後、再び「醤」が文書に出現するのは室町時代に入ってからです。

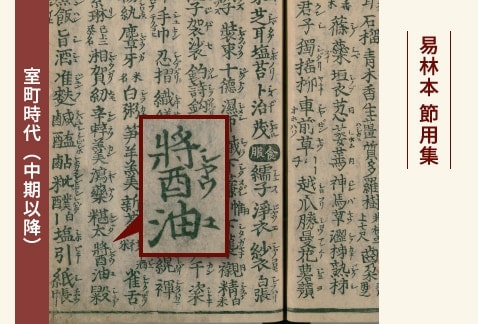

『易林本節用集』に登場する“醤油” (国立国会図書館 蔵)

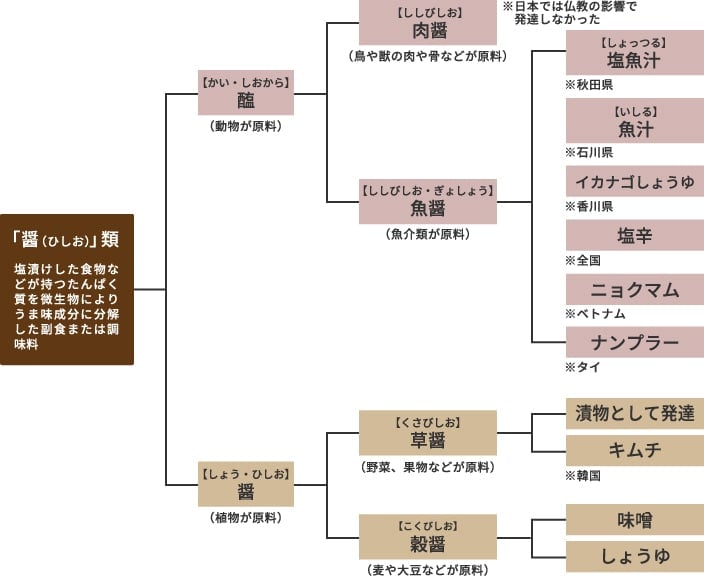

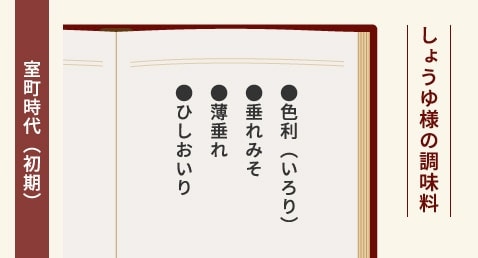

室町時代

室町時代、しょうゆに似た調味料がさまざまな文書に見られるようになります。垂れみそ、薄垂れなど、製法を表すと思われる言葉から、漿醤(シヤウユ)、漿油、シヤウユウなど、状態を表す言葉まで、さまざまな表現が登場します。

そして1568(永禄11)年、『多聞院日記』に「醤油」の記述が登場します。同文書にはその後も1582(天正10)年に「正ユウ」の記述が見られます。この頃にはまだ呼称として定まっていないことがわかります。『多聞院日記』には原料の配合などから、しょうゆやたまりに近いものだろうと推定される調味料が「唐ミソ」「唐ミソ汁」などの表記で登場します。

1597(慶長2)年になると当時の用語集である『易林本節用集』に「醤油(シヤウユ)」が記載されていることから、ようやく液状調味料としての「醤油」の呼称が定着しはじめたと推定されます。

歴史のこぼれ話

室町時代中期以降「しょうゆ」につながる表現が頻繁に文書に登場するのはなぜでしょうか。一つ考えられるのは、日明貿易の影響です。貨幣や書物も含めさまざまな文物が日本にもたらされた記録があり、「醤油」という表記もそれらとともに日本へ伝わったのかもしれません。日明貿易の航路であった瀬戸内海の沿岸各地に、しょうゆの産地が分布していることも貿易との関連が考えられます。

3.しょうゆの発展

上方しょうゆの発達

室町時代後期以降、近畿地方にしょうゆの産地が形成されます。堺、湯浅、龍野などの産地は、江戸時代中期にしょうゆの量産化がすすみ、製法が進化して品質も向上します。その後、江戸時代に上方で書かれたとされる『万金産業袋(ばんきんすぎわいぶくろ)』によると、しょうゆの原料に、炒って挽き割った小麦と、よく煮た大豆をかき混ぜ、「麹蓋」に入れて麹をつくると記されており、現在のしょうゆづくりとの共通点が見いだせます。また、大坂を舞台にした世話浄瑠璃『曾根崎心中』の主人公徳兵衛は醤油屋の手代であったことからも、この頃の上方の町人にとって、しょうゆは身近な存在だったと想像されます。

江戸時代初期~しょうゆ、東へ

1603(慶長8)年、幕府が江戸に開かれると、経済、文化も江戸を中心に発展するようになります。江戸初期には都市建設がすすむ中で、生活用品の多くは上方のものが使われていました。しょうゆも例外ではなく、上方から大量のしょうゆが江戸に送られていた記録が残っています。いわゆる「下り(くだり)醤油」です。

江戸時代中期~関東における生産の発展

江戸の町が整備されるとともに関東でさまざまな産業が興り、上方からの輸送に依存しないようになっていきます。

関東におけるしょうゆ生産の中心として発展したのが、下総国の野田と銚子でした。しょうゆづくりに適した気候、江戸川・利根川を利用した水運、また周辺に原料となる大豆・小麦を産する平野がひらけていたことで、しょうゆの一大産地となっていきます。

歴史のこぼれ話

しょうゆや清酒、塩から雪駄に至るまで、上方から江戸に送られていた産物は「下(くだ)り物」と呼ばれて珍重されました。一方、品質のよくないものは下ることができない、つまり「下らない」といわれ、江戸言葉で価値のないものを指すようになったといわれています。

4.関東のこいくちしょうゆの台頭

~江戸時代中期(1700年代)~

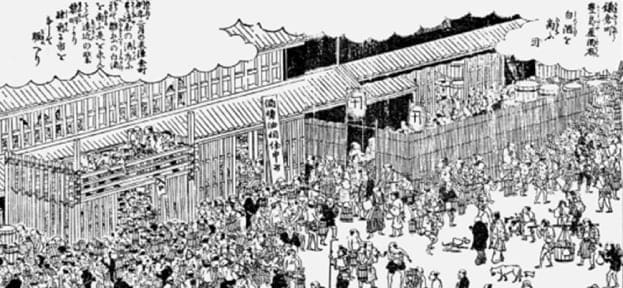

『江戸名所図会』にみる江戸のにぎわい (キッコーマン国際食文化研究センター 蔵)

出典:『日本近世社会の市場構造』(大石慎三郎編)

江戸時代中期(1700年代)以降、下総国の野田や銚子などで発展したしょうゆづくり。味も江戸の人々の嗜好に合わせて「下り醤油」とは違う味わいのしょうゆが生産されるようになります。

江戸の町は、都市建設(度重なる大火からの復興)のために各地から集められた職人、参勤交代で地方から参上した家来衆など、男性の人口比率が高い社会だったと考えられています。そこで発達してきたのが小料理屋や屋台、現代の居酒屋的なそば屋などでした。

労働で汗を流した人々は塩味が効いて濃い味つけのものを好んだことから、醸造期間を1年以上に延ばした、濃厚で切れの良い関東風のこいくちしょうゆが好まれるようになります。

江戸時代後期(1800年代)以降、次第に上方からの「下り醤油」は駆逐され、江戸のしょうゆは関東でつくられたしょうゆが占める状態になっていきます。

「量」だけではなく「質」の面でも、関東のしょうゆの評価は高まり、その味が各地に広がっていきました。

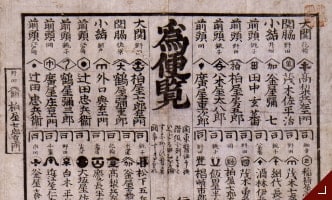

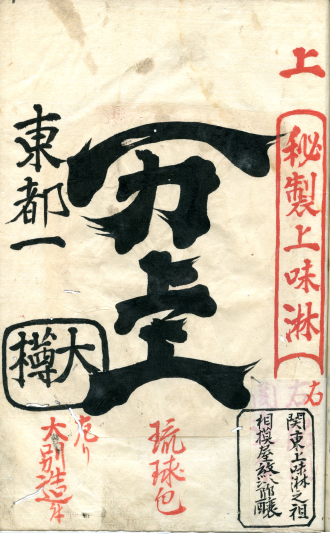

『関東醤油番付』 (野田市郷土博物館 蔵)

歴史のこぼれ話

江戸では相撲番付に見立てた番付が人気で、関東のしょうゆ番付もいくつか残されています。1840(天保11)年、江戸市場での売れ行き順位の『醤油番付』では、野田、銚子のつくり手が、当時上位にあるのがわかります。

偶然?それとも必然か?

こいくちしょうゆとみりんとかつお節

江戸を代表する料理といえば、にぎりずし、天ぷら、そば、そしてうなぎの蒲焼きです。いずれもこいくちしょうゆが味の決め手となるものばかりです。しかし、江戸中期以降の料理に欠かせないものが他に2つあります。みりんとかつお節です。

みりんは1800年代初頭の料理本である『料理早指南』や『素人包丁』に見られるように、この頃には調理に使われるようになっていました。そこで、1814年に登場するのが流山の白みりんです。それまでの赤くにごったみりんと異なり、淡く澄んだ白みりんは「あずま名物」と呼ばれるようになります。

一方、かつお節は、室町時代に製法が確立した土佐節が、改良されて安房(房総半島)でつくられるようになったのが江戸時代後期です。やがて、伊豆でも生産が始まり、かつお節は江戸に広まっていきます。これは関東の水が上方よりも硬度が高く、昆布ではだしが出にくかったためといわれています。

にぎりずしは、しょうゆやしょうゆとみりんでつくるツメ(煮詰め)が、うなぎの蒲焼きは、しょうゆとみりんでつくるたれが、天ぷらやそばは、こいくちしょうゆ、みりんとかつお節からつくるつゆがあってこそ、江戸の味になったのです。

こいくちしょうゆ、みりん、かつお節が同時期に関東でつくられるようになったのは果たして偶然なのか、それとも必然なのか、不思議に思えてなりません。

5.醸造しょうゆの伝統を守る

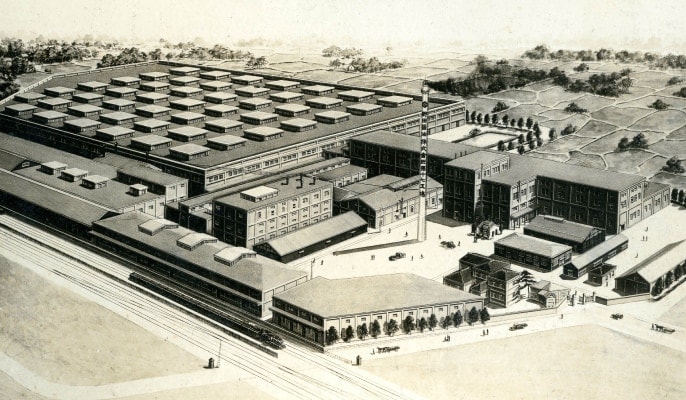

明治時代に入り、産業化がすすみ、人々の所得が増加すると、しょうゆの需要も増えていきます。日清・日露戦争をきっかけにしょうゆ産業も近代化がすすみ、増え続けるしょうゆの需要にこたえようと製造設備を大型化し機械化がすすんでいきます。

その状況下でも、丸大豆原料の使用及び伝統的な本醸造の製法は、第二次世界大戦前まで変わらず継承されてきました。

しょうゆの転換点

日本国内の原料に頼っていたしょうゆ産業は、明治時代に入ると大豆や食塩を中心に海外原料の使用比率を上げ、製造コストを下げながら、増え続けるしょうゆの需要にこたえていきます。しかし、第二次世界大戦をきっかけに海外からの原料輸入は閉ざされ、原料不足は深刻になり、しょうゆ産業は大きな転換点を迎えます。

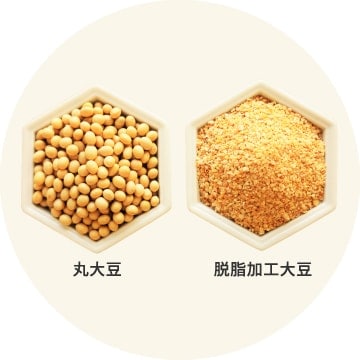

それまでしょうゆの原料には丸ごとの大豆を使っていましたが、大豆油を搾油した後の脱脂加工大豆を使う製法が確立されました。

やがて脱脂加工大豆も調達が困難になると、代用原料としてあらゆるたんぱく質素材が研究され、ヤシ油を搾った後のコプラミールという原料まで使われるようになりました。

一方で、当時開発されたアミノ酸液を加えることにより、しょうゆのうま味を増強し、しょうゆを増量することが行われるようになりました。

野田醤油(現キッコーマン)は一部化学処理を採用しながら醸造工程を経てしょうゆをつくる新式醤油製造法を考案、しょうゆ業界に無償で特許を公開しました。第二次世界大戦末期になると、しょうゆの規格は比重のみになり、醸造しょうゆは風前の灯の状況に追い込まれました。

第二次世界大戦後、GHQが脱脂加工大豆原料を、アミノ酸業界を主体に供給しようとしたときに、野田醤油は新式醤油製造法を改良し、醸造期間の短縮と原料の利用効率向上を実現して、再度しょうゆ業界に無償で特許を公開しました。そして、GHQの決定もしょうゆ業界主体の原料供給に覆り、醸造しょうゆは途絶を免れました。

6.海を渡るしょうゆ

長崎からアジア、オランダへ

日本のしょうゆの輸出は江戸時代に始まります。当時、貿易窓口だった長崎の出島から、オランダ船や中国船によって、主に中国や東南アジア、インド、スリランカに運ばれ、その一部がヨーロッパにもたらされ、極東の調味料として珍重されました。

18世紀中期にフランスで発行された『百科全書』には「SOUI(しょうゆ)」の項があり、しょうゆを肉汁などに加えることで非常に良い風味が生まれること、中国のしょうゆより日本のしょうゆの方がずっと洗練されていることなど、優れた調味料であることが強調されています。

歴史のこぼれ話

長崎からのしょうゆ輸出は、当初「ケルデル瓶」というオランダからリキュールなどを運んだ瓶を再利用して行われていましたが、それが足りなくなると、長崎の波佐見で焼かれた徳利型の「コンプラ瓶」が使われるようになりました。陶器は明治時代まで使われていたことが分かっています。

7.しょうゆの国際化の始まり

移民に向けたしょうゆの輸出

明治時代以降、日本のしょうゆの輸出はハワイへの日本人移民の始まりとともに広がっていきます。その後、北米や、中国、極東ロシアなどへ移民が増え、各地の在外日本人向けのしょうゆの輸出が伸びていきます。

しかし、第二次世界大戦によりしょうゆの輸出は困難になり、1941(昭和16)年にはほぼ途絶してしまいます。

第二次世界大戦後、輸出再開第1号としてキッコーマンしょうゆが横浜港から出荷されたのは1949年のことです。

米国工場の完成と初出荷を告知した新聞広告

国際化に向けて

第二次世界大戦前のしょうゆ輸出は在外日本人向けを主としていましたが、輸出再開後は現地の食卓へしょうゆを普及させるべく、その軸足を海外市場の開拓へと移していきました。

キッコーマンが米国サンフランシスコに販売拠点を設けたのは1957(昭和32)年のことです。米国の人々に日常的にしょうゆを使ってもらおうという挑戦の始まりです。

そして1973年、米国中西部ウィスコンシン州に工場を建設し、現地生産をスタートさせ、しょうゆの国際化は新たなステージに入りました。

8.キッコーマンにおけるしょうゆづくりの変革

第二次世界大戦後の復興から高度経済成長期に入ると日本人の生活は大きく変化しました。そしてしょうゆ産業もこの流れの中で変革期を迎えます。

JASマークが入った「しょうゆ1.8Lびん」用肩ラベル

しょうゆのJAS制定

日本農林規格(JAS)は1950(昭和25)年に農畜産物の品質安定と消費者保護のためにスタートした規格制度です。しょうゆのJASが制定されたのは1963年。1946年には比重のみだったしょうゆの規格が特性や成分、色度などで定義されました。

一方、1964年にしょうゆが中小企業近代化促進法の指定業種となって以降、中小企業の協業化が各地ですすみました。これにより、しょうゆの品質が改善され、キッコーマンも含めて大手企業も品質向上に一層力を入れました。

「本醸造」の表示が許可されたときの雑誌広告

本醸造しょうゆへの回帰

1970(昭和45)年、キッコーマンは、第二次世界大戦中の1943年に原料ひっ迫の打開策として新式醤油製造法(後の1号法)を開発して以来続けてきた新式醤油の生産を終了し、100%本醸造によるしょうゆ醸造に回帰しました。

同年しょうゆのJASが改定され(施行は翌年)、「上級」「標準」の2等級とともに「本醸造」の表示基準が制定されました。

中小企業は新式醤油やアミノ酸液混合しょうゆの生産を続けるところも多く、1972年1月のしょうゆJAS改定で、しょうゆの製造方式が「本醸造」「新式醸造」「アミノ酸液混合」の3つに定められました。

※その後、2004(平成16)年のJAS規格改定により「本醸造方式」「混合醸造方式」「混合方式」と定められました。

ロングセラーとなった卓上びん(1961年発売)

しょうゆ容器の変革

1956(昭和31)年に日本住宅公団による団地の誕生とともにダイニングキッチンが登場し、生活の洋風化が加速しました。機能的で洗練されたデザインのしょうゆの容器を志向した「しょうゆ卓上びん」が登場したのは1961年です。

また、核家族が増加し、1950年代初頭に登場したセルフサービス方式(酒屋などによる勝手口への配達に対して)のスーパーマーケットと相まって小口買いの傾向が顕著になります。キッコーマンは1965年に樹脂製容器のマンパックを発売。500mlについで1969年には1Lも追加しました。マンパックは1977年からPET素材に切り替えられますが、これは食品の容器としては日本初でした。以後、ペットボトルはしょうゆ容器の主流となっていきます。

「保健しょうゆ」発売時のポスター

しょうゆの新たな提案

高度経済成長の中で高血圧症や循環器疾患の方が増え、東京大学医学部からの要請により1965(昭和40)年に「保健しょうゆ」を発売しました。塩分量を減らしながらしょうゆ本来の風味を保つための工夫がなされ、1967年に「減塩しょうゆ」と改称し広く一般に使われるようになりました。

一方、各地の嗜好に合わせる形で1966年に「うすくちしょうゆ」、1975年に「あまくちしょうゆ」を発売しました。

「特選 丸大豆しょうゆ」発売時のパンフレット

丸大豆原料への回帰

1990(平成2)年に発売した「特選 丸大豆しょうゆ」は、本来の丸大豆(脱脂をしない丸ごとの大豆)を原料としてつくるしょうゆを復活させた点で大きな意味を持つ商品です。

その豊潤でまろやかな風味は、脱脂加工大豆からつくるキレのある風味のしょうゆと異なる特徴を持っています。

やわらか密封ボトルの誕生

しょうゆの長年の課題は、開封後の酸化など、品質変化をいかに抑えるかということでした。特に、火入れをしない生しょうゆは、穏やかな香りと鮮やかな色が特徴である反面、品質変化が通常のしょうゆに比べて早く、商品化が難しいものでした。2010(平成22)年に発売した「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」は、逆止弁キャップを用いることでしょうゆを注いだ後に容器内に空気が入るのを防ぎ、この問題に一つの解決をもたらしました。

開栓後、常温で90日間しょうゆの品質が保たれるという機能は高く評価され、しょうゆ市場で生しょうゆというカテゴリーが確立しました。

2011年、品質保持機能を持ちながら使いやすさも追求したボトルタイプの容器(やわらか密封ボトル)が登場し、急速に市場が拡大、しょうゆに新しい時代が到来しました。

しょうゆは世界の皆さまのおいしさへ

キッコーマンしょうゆは伝統を守りながら、今も進化を続けています。有機原料を使用し認証された工程でつくる「特選有機しょうゆ」、アレルゲンでもある大豆や小麦を使わずにつくる「えんどうまめしょうゆ」、血圧の問題を抱える方のための「大豆ペプチドしょうゆ」、そして「ハラールしょうゆ」など、ラインアップは広がり続けています。これからも社会の変化に応じて、皆さまのニーズに合わせた商品の開発に取り組んでいきます。