素材のちからとは

素材の生産者や輸入者のそれぞれの製品に対する思い入れや育てる愛情、漁獲・収穫の苦労、生産・加工の難しさ、そうした努力のすべてを“素材のちから”と捉え、メーカー・商社・生産者の商品情報を直接取材して使い手である調理の現場へお届けするフリーマガジンです。

今回は、『素材のちから』第47号(2022年冬号)より「キッコーマン 極うまとろみ丸大豆しょうゆ」特集記事を抜粋してご紹介します。

圧倒的なうまみを持つこのしょうゆを

〝第6のしょうゆ〟と呼びたい。

「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」の

独特の味わいに戸惑う

この「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」を一口舐めた途端、今までに経験したことのない独特な味わいに戸惑ってしまった。とろみがあって圧倒的なうまみを持っている。味の要素を他に探してみるが、付け足されたような味はどこにもなく、シンプルにしょうゆだ。しかもこれだけ濃厚なのにそれほどしょっぱくない。このしょうゆをどのように理解すればいいのだろう。

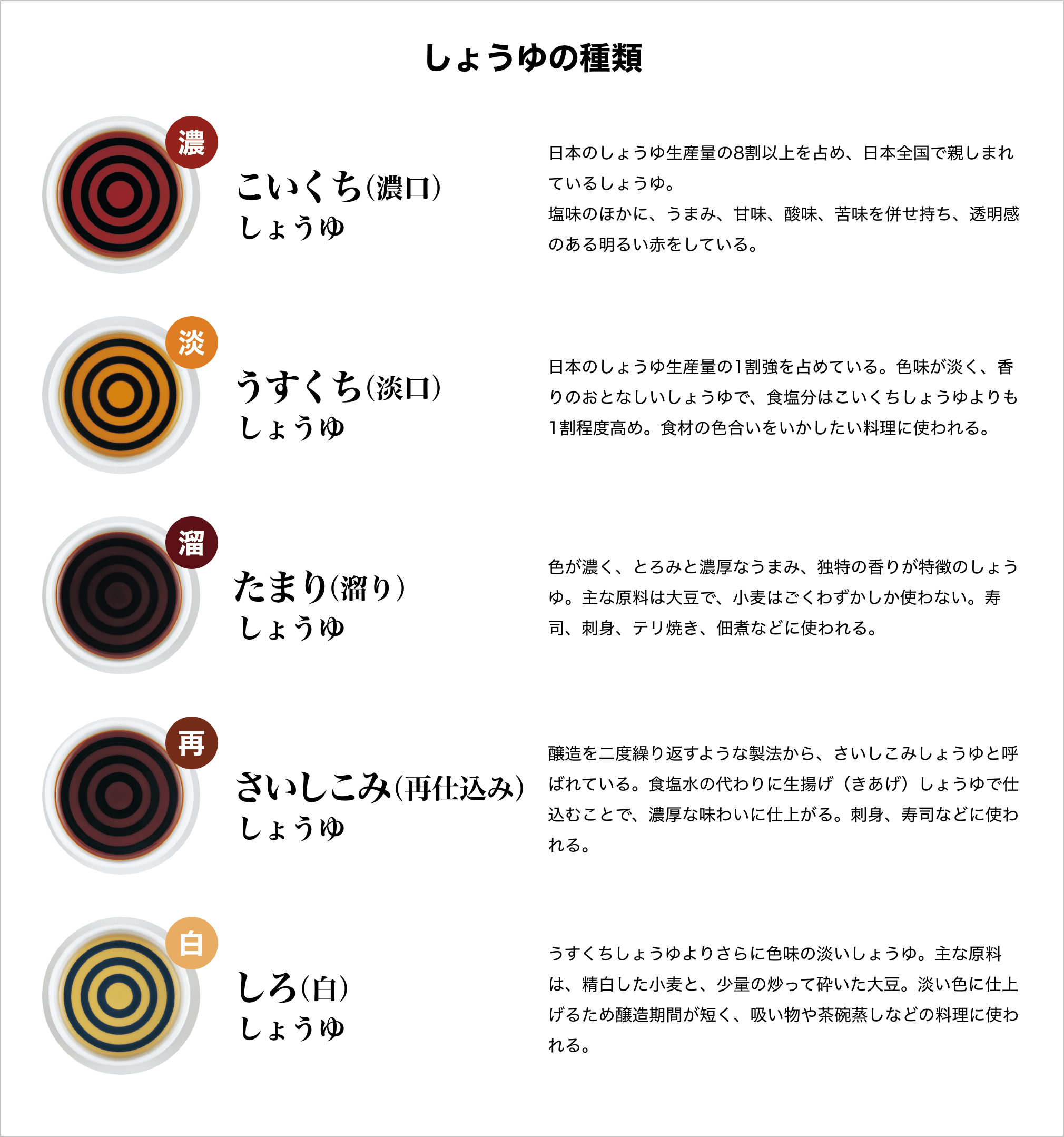

日本のしょうゆは、日本農林規格(JAS)を一つの基準として、その種類は〝こいくち(濃口)〟〝うすくち(淡口)〟〝たまり(溜り)〟〝さいしこみ(再仕込み)〟〝しろ(白)〟の5つに分類されている。

その中でもこいくちしょうゆは最も親しまれていて、日本のしょうゆ生産量の8割を占める。うすくちしょうゆは色が淡く香りが穏やかなため、食材の色合いをいかす料理に使われ、日本のしょうゆ生産量の1割強を占める。たまりしょうゆは大豆が主な原料で色が濃く、とろみと濃厚なうまみ、そして独特の香りを持つ。さいしこみしょうゆは醸造を2回繰り返すような製法からその名があるのだそうだが、その濃厚な味わいは刺身や寿司などに、つけ、かけ、として使われる。5つ目のしろしょうゆは、うすくちしょうゆよりもさらに色が淡く、吸い物や茶碗蒸しなどに繊細なニュアンスをもたらす。

こうしてみると「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」は、色や見た目はたまりしょうゆのようだが、味はこいくちしょうゆを濃縮した味わいだ。このしょうゆは5つの分類のどこに入るのだろう。

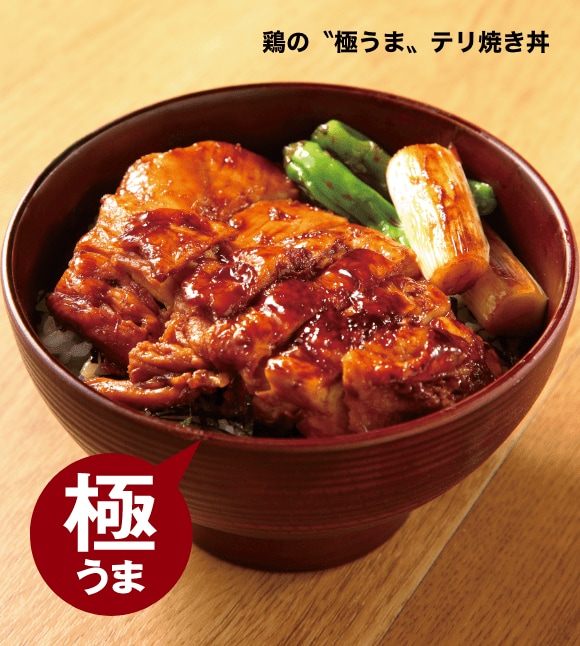

下の料理は鶏のテリ焼き丼だが、タレに「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」をこいくちしょうゆとブレンドして使ってみた。砂糖の量を少なくしてもタレの濃厚感は変わらず、むしろうまみが増して〝極うま〟になっている。

もしかしてこのしょうゆを使えば、今までのレシピの常識が変わるかもしれない。「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」を味の軸にすれば、従来の常識にとらわれない、今までにないメニューが生まれるはずだ。まさに第6のしょうゆではないか。

この仮説を検証するためにも、もう少しこのしょうゆをつくる技術や開発背景を知る必要があるだろう。そこで、キッコーマン食品(株)のしょうゆ開発部を訪ねてみることにした。

今まで誰もイメージできなかった、新しいタイプのしょうゆ。

チームリーダー 花田 洋一 さん(左) 谷居 將平 さん(右)

〝しょうゆのうまみを濃縮していながら塩味は少ない〟という、今までになかったしょうゆがなぜ誕生したのだろうか。「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」をつくり出した技術、さらに塩分量やうまみについて具体的に伺うと、このしょうゆの大きな可能性が見えてきた。

そもそも、なぜ「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」が誕生したのでしょうか

花田 「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」は、そもそも、それまで世の中にないものでしたから、どなたもこのしょうゆをイメージすることはできなかったと思います。

谷居 実は弊社の営業から、焼き鳥のタレやラーメンのスープに、もっと凝縮したしょうゆのうまみを足すことができたら、メニューがぐんと変わるんじゃないか? という声があがってきて、なるほど、じゃあ少ししょうゆを濃縮してみて、しょうゆのエキスのようなものをつくってみると上手くいくんじゃないか、ということがきっかけでこの開発がはじまりました。

ただ、しょうゆを煮詰めていくと確かにうまみは凝縮されますが、当然塩味もどんどん強くなります。先に塩が固まってしまって上手く濃縮できないような失敗もたくさんあって、とにかくこの食塩分が厄介でした。

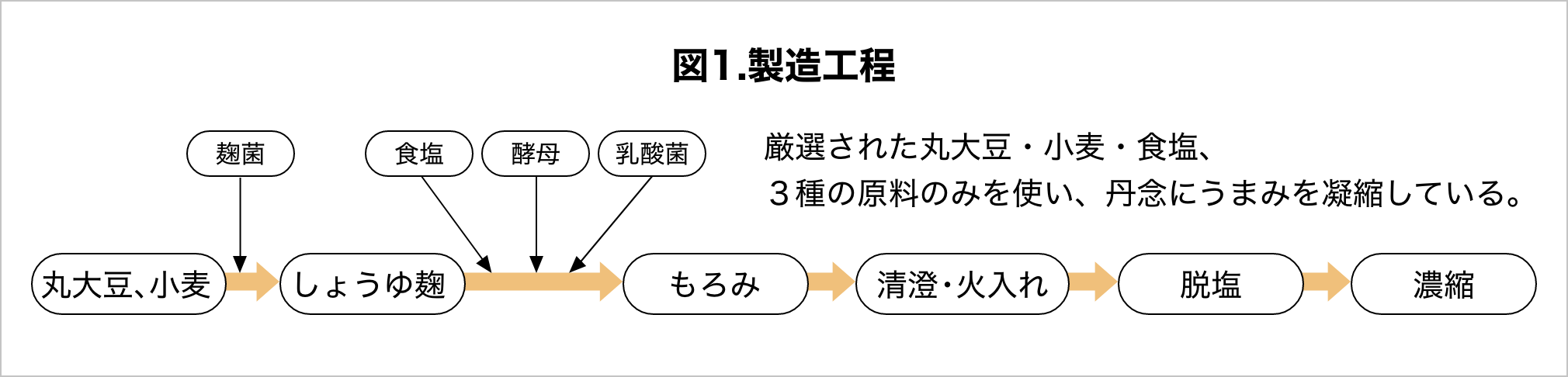

花田 そこで、従来の丸大豆しょうゆの製造工程に〝脱塩〟と〝濃縮〟を加えることにしたのです(図1)。つまり、濃縮する前にある程度の食塩分を除去してしまいます。この脱塩には海水から塩を除く技術を応用しました。

次に濃縮ですが、もともと弊社にはワインの濃縮技術もあれば、さらに新規のものも含めていろいろな技術があります。

そこで実際にすべてを試して上手く濃縮ができ、さらにしょうゆの凝縮感を最もリアルに再現できる濃縮法を選択しました。この味と香りの凝縮技術には徹底的にこだわりました。

こうすることによって、圧倒的なしょうゆのうまみを持ちながら食塩分を抑えた「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」ができ上がったのです。

もう少し「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」の味のイメージを

具体的にご説明いただけますか

谷居 こいくちしょうゆと比較してお話しすると分かりやすいでしょう。

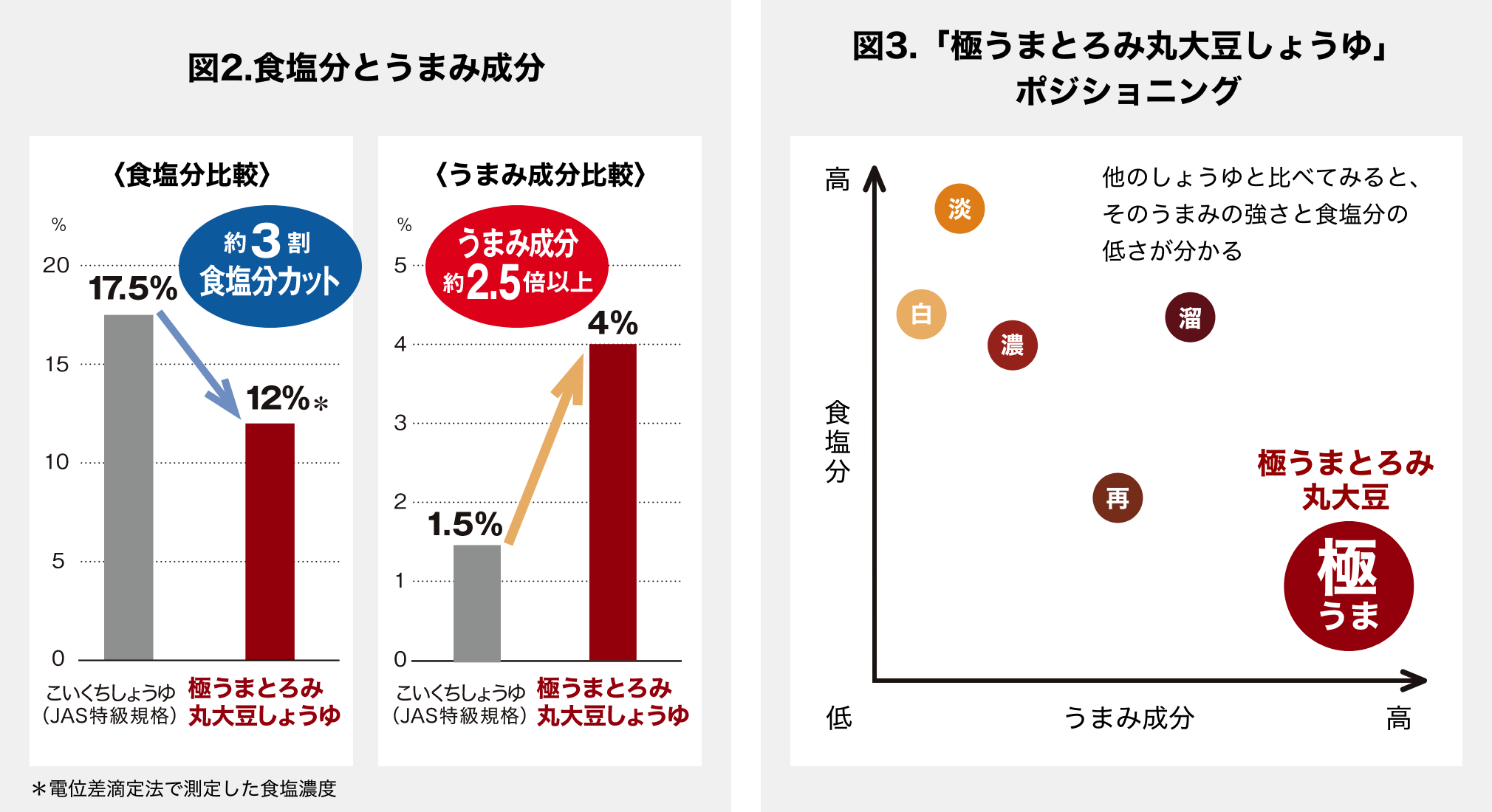

「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」は、こいくちしょうゆと比べて約3割食塩分が少なく、うまみ成分は約2.5倍以上あります(図2)。塩味とうまみのバランスはとても大切で、しょうゆがそのまま濃縮されたような香りと味の感じ方を目指しました。とろみがあって濃厚ですから塩味が強い印象があるのですが、実際の食塩分は少ないのです。

花田 うまみと食塩分を他のしょうゆと比べてみると、「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」のポジショニングがお分かりいただけます(図3)。

他のどのしょうゆと比べても、その食塩分は低く、さらに、うまみではたまりしょうゆをぐんと超えています。脱塩と濃縮によって食塩分と水分が圧倒的に少なくなっていますから、うまみが強くとろりとした力価のあるしょうゆに仕上がっています。

さらに強い乳化力もあると伺いましたが、

外食店のメニューにはどんなメリットがありますか

谷居 しょうゆをきっちりと濃縮していくことで乳化力がはっきりと出てきます。たとえば油と混合して時間が経っても分離せずにしっかりとつなぐことができますから、しょうゆベースのドレッシングなどにはとても使いやすいと思います。

花田 油を使いこなしておいしさを表現する中華料理とも、とても相性がいいんじゃないでしょうか。「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」なら油としっかりと一体化して、時間が経っても具材との絡みが変わりませんからね。中華料理の出来立てのおいしさは格別ですが、それをお皿の上で長く保つことができます。

「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」に〝第6のしょうゆ〟の可能性を感じるのですが、

いかがでしょうか

谷居 〝第6のしょうゆ〟というのは大袈裟ですが、使い方によっては相当大きなポテンシャルを持っていると思います。

たとえば寿司店や日本料理店ではしょうゆを使って煮切りしょうゆをつくります。酒やみりん、だしなどを加えてしょうゆの塩味をまろやかにしようと調整しますが、結局食塩分を抜くことはできません。

ですから、もともと食塩分を抜いた状態で濃縮してある「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」を使えば、今までのしょうゆからはつくれない煮切りしょうゆができるはずです。

花田 焼き鳥店や鰻屋で使うタレに濃厚感を出すために、砂糖やみりんなどの甘みを足しますが、うまみを足すことは簡単にはできません。

そこでタレを継ぎ足し継ぎ足し使うお店がありますが、これは手間がかかって大変です。「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」を使えば熟成感が加わり、時間をおいたような状態を再現することができると思います。

このように、他のしょうゆではできないことを「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」を起点に発想できるのです。こうしたことから、このしょうゆは〝第6のしょうゆ〟といえるのかもしれません。その可能性にとても期待しています。

メニューのうまみを底上げする①

やきとん・焼き鳥店

しょうゆの〝うまみ〟を足したタレの

レシピを考えたい。

もし、もっとしょうゆのうまみと熟成感がタレに加えられるとしたらどうだろう。

ご主人 上原 瑞貴 さん

-

やきとん 瑞貴

東京都杉並区阿佐ヶ谷令和元年の5月開店。お客様は20代から70代まで幅広く、男女を問わず全年齢がターゲット。看板メニューはもちろん新鮮なもつのやきとん串。その他おろしポン酢とガーリックチップを添えたハラミステーキが人気。常連が飽きないようにと刺身盛り合わせなどの一品料理を多く取り揃え、本格的なメニューを提供している人気店。

事例を見る

「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」が

圧倒的なうまみの強さを持っている

「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」をまず、やきとんのタレに使ってみました。私どものタレは、こいくちしょうゆと鹿児島の甘いしょうゆ、みりん、酒、ザラメでつくりますが、今使っているしょうゆの一部を置き換えて3種類を合わせて使ってみました。

やきとん(つくね・ねぎま・レバー)

しょうゆのうまみを加えたタレで焼くやきとんは、味わいにコクとうまみが増す。焼き上がりには綺麗なテリが出て、香ばしいしょうゆの香りがたまらない。

最初はバランスが分からなくて「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」をたくさん使いましたがちょっと濃厚になりすぎて、少しずつ割合を減らして4回目にこの配合にたどり着きました。一部を置き換えるだけでタレにコクがダントツに入るようになって、うまみも増してまったく味わいが変わりました。串が焼き上がった時のしょうゆの香りも強くなりますし、テリツヤも凄く出ています。

うちでは串を焼きながら3回くらいタレにつけるのですが、このタレなら2回でいいでしょう。継ぎ足しでつくるタレに負けない熟成感が出ていますから、タレを仕込む手間を省くこともできると思います。通常私どもは継ぎ足しでタレをつくっていますので、「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」にすれば、今よりももっとおいしくなるはずです。

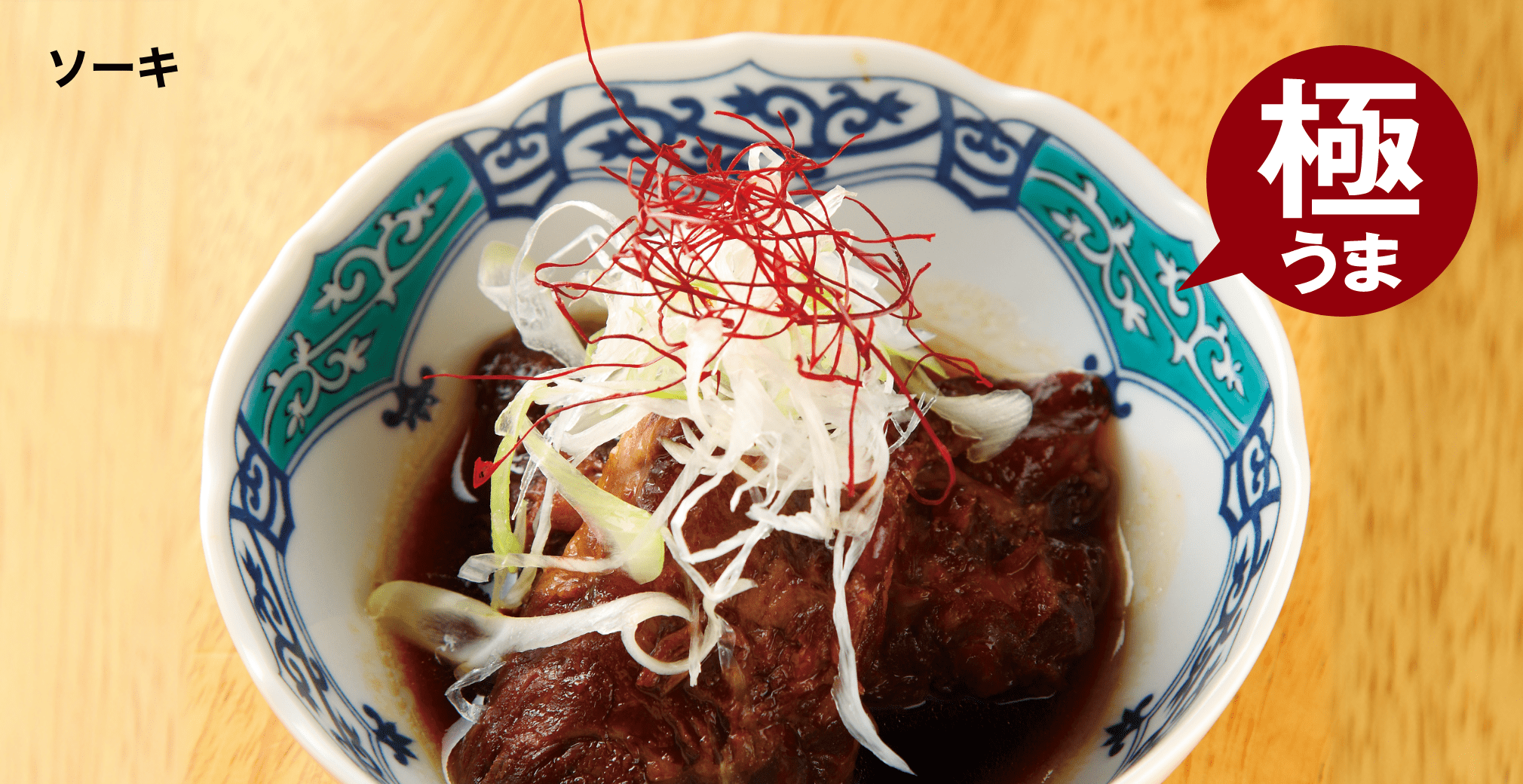

ソーキは豚肉を泡盛とみりん、ザラメ、こいくちしょうゆで煮込みますが、今使っているこいくちしょうゆの一部をこのしょうゆに置き換えてみました。それだけで「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」の味が凄く出てコクが増しています。豚肉のうまみを強く感じるようになって、ソーキは確実においしくなりました。

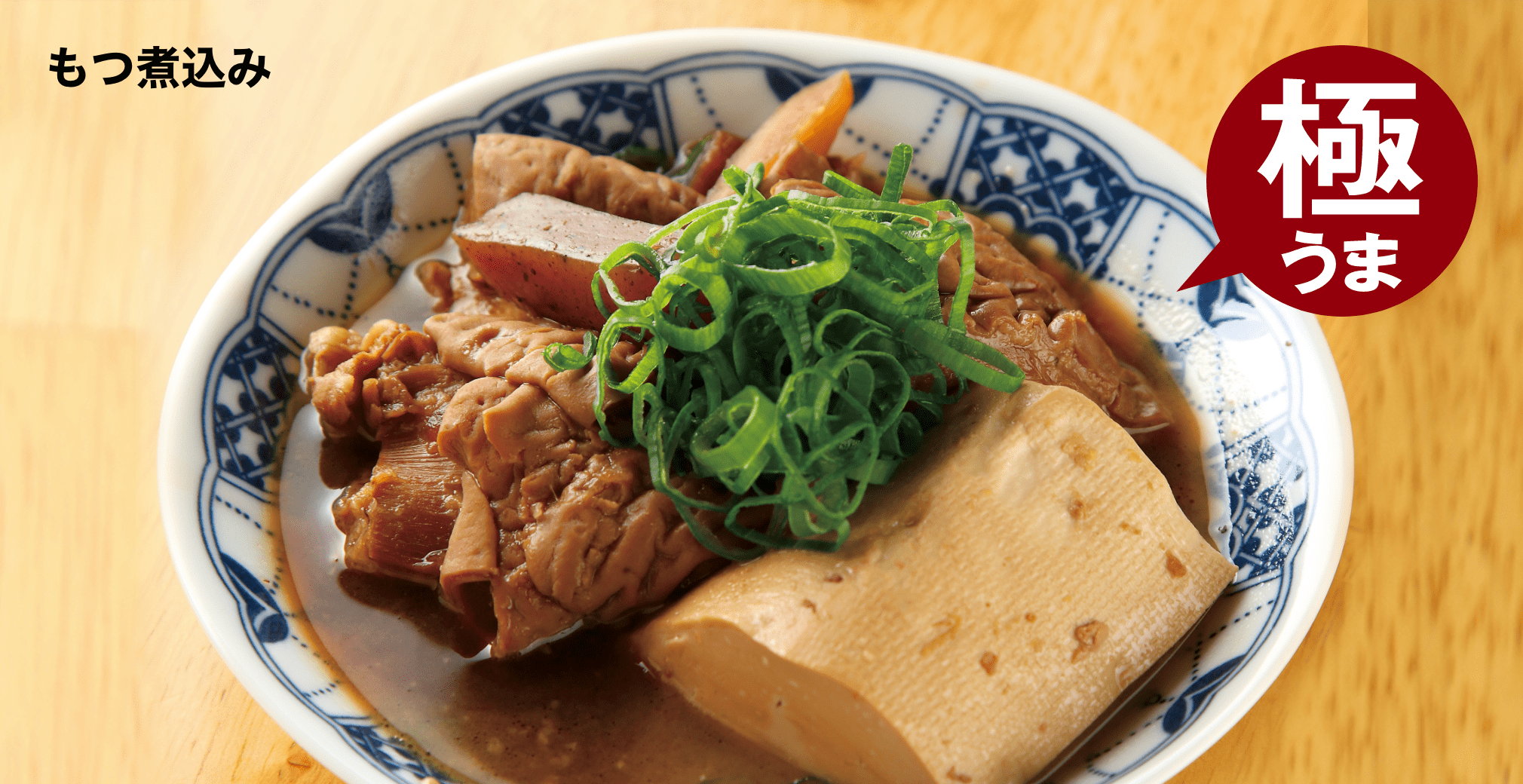

〝もつ煮込み〟も変わりますね。味噌の熟成感をこのしょうゆがぐっと持ち上げて、うまみが深くなります。鶏の唐揚げに使えば、うまみの少ない輸入品を使ったとしても、このしょうゆを加えたタレをもみ込んでおくとちゃんとおいしくなります。

すべてに共通していることは、本当にうまみが強くなることです。もっともっと「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」を使って可能性を試したいと思います。

事例を見る

メニューのうまみを底上げする②

中華料理店

中国料理のシェフなら、つい使ってみたくなる魅力的なしょうゆ。

このしょうゆの色、濃厚なうまみ、そして塩分の低さは中国料理との相性が抜群にいい。

総料理長 鈴木 広明 さん

-

赤坂 四川飯店

東京都千代田区平河町四川飯店は日本で初めて本格的な四川料理を提供した店。創業者は陳建民氏。麻婆豆腐をはじめ本場中国のメニューを日本人に食べやすくアレンジして紹介し、それらのメニューは今も人々に親しまれている。〝料理は愛情〟というコンセプトは初代から、二代目、三代目へと引き継がれ、常にお客様を感動させる料理づくりを大切にしている。

事例を見る

「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」が

中国料理の料理法をいかす

この料理は四川飯店の八宝菜です。昔はこれがお店のメニューにありましたが、今は提供していませんので幻のメニューです。

焼八宝菜

「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」で料理に美しい紅色(赤茶色)を表現する。塩分の少ない〝極うま〟のしょうゆが、さまざまな具材の味を濃厚なうまみでつなぎ、一つの料理としてまとめる。

材料はタケノコとキュウリとニンジン、ヤングコーン、しいたけ、銀杏などたくさんの野菜と一緒に、つぶ貝、手羽先、しっかりと処理した豚の内臓、衣をつけて揚げた豚肉の天ぷら、そしてフカヒレを鶏ガラスープと白湯スープでコトコト煮込みます。材料に味が馴染んだら、「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」、オイスターソース、紹興酒、葱油、鶏油、こいくちしょうゆ、砂糖、胡椒を加え、水溶き片栗粉でとろみをつけて仕上げます。

中国料理では、この八宝菜のようにしょうゆで煮込む料理法を紅焼(ホンシャオ)といいます。艶やかな飴色をしたとろみのあるしょうゆ風味に煮込むことです。〝紅〟はしょうゆで赤茶色になった料理の色のことで、〝焼〟は材料を調味したスープで煮詰めることを意味します。しょうゆの色は黒いイメージがありますが本来は紅色で、そこがこうした料理にとって凄く大事なところです。

今回「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」を使ってみると仕上がりの色が紅色なんですよね。テリがとても綺麗です。そして、これだけ色が出ているのに塩味が強くありません。「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」のうまみとコクがしっかり出ていますので色を決めたら、後は味を決めるだけです。

しょうゆのうまみをたっぷりと加えた後に味をのせていくことができる

次に〝黄ニラ入り炒め焼きそば〟をつくってみました。「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」の濃厚なうまみとコクをいかして、具材は豚肉ともやし、黄ニラとねぎだけで十分です。

このしょうゆは乳化性が高いので炒めた麺一本一本に綺麗に絡みます。鍋肌に落ちた時のしょうゆの香りが凄くよくて、普通のしょうゆとは違いますね。あっさりした焼きそばに仕上がりますが、とても香ばしく味には深みがあります。

「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」は低塩ですから、しょうゆのうまみを加えた後に、さらに味をのせていくことができます。炒め物や黒チャーハン、豚の角煮など中国料理にはとても相性がいいと思います。

事例を見る

メニューのうまみを底上げする③

日本料理店

もっともっと、このしょうゆを起点に

料理を考えてみたい。

今まで決まっていた調味料の割合や使い方を再構築する。

総料理長 野﨑 洋光 さん

-

分とく山

東京都港区南麻布新鮮な素材は食べる直前に調理して提供した方がおいしいに決まっている。だから、なるべく仕込みをしない。そして、シンプルに手をかけない。時と共に素材は変わり、料理も変わる。伝統を大切にしながら常に独創的な料理を提案し続けてきた野﨑氏は今、ベストなタイミングを意識して丁寧に料理を提供しているようにみえる。

事例を見る

このしょうゆは料理に圧倒的な

うまみを加える

「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」のうまみの濃さには正直に驚きました。見た目にはかなりしょっぱそうですが、実際に口にしてみて塩分の低さにもう一度驚きました。

しょうゆは本来料理にうまみを加えるものです。しかし、たっぷり使いたくても塩分がありますからおのずと使える量に限界があります。そこで、昔からしょうゆにはみりんや砂糖などの甘みを加えたりだしを加えることで、料理全体のうまみをフォローしてきました。しかし、この「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」の圧倒的なうまみは、甘みやだしがなくても料理を成立させます。

それでは穴子の料理をつくってみましょう。穴子を白焼きにして「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」を塗って炙るだけです。余分なことはしません。このしょうゆは2回塗れば十分です。しょうゆのうまみと香ばしく焼けた香りが穴子のおいしさをシンプルに教えてくれます。

穴子のしょうゆ焼き

穴子を開いて白焼きにして、「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」を表面に塗り炙る。しょうゆの風味とわさびだけでシンプルに味わえば穴子の新たなおいしさが見つかる。

甘辛く煮詰めたタレで食べるのもおいしいですが、このしょうゆがあれば、こうした新しい食べ方で提供できるのです。

次に、鮪を漆黒のたたきにしてみました。「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」とこいくちしょうゆ、黒ごまペーストを合わせたものに、細かく切った鮪、薬味を加え混ぜ、浅葱を散らしました。とろりとした「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」が鮪に絡みます。こいくちしょうゆだけでは、このようにはまとまりません。

次は、かつ丼です。鍋に「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」とこいくちしょうゆ、水、みりん、スライスした玉ねぎを入れて火にかけて加熱し、片栗粉でとろみをつけ丼に盛ります。だしは使わずに水を使います。このしょうゆのうまみと玉ねぎの風味、そしてみりんで十分なのです。つゆだくのかつ丼ではなく、衣のサクッとした新しい方向のかつ丼ができます。

このように「極うまとろみ丸大豆しょうゆ」は、今までにない料理の発想の起点になります。

事例を見る