関西の工場見学なら

キッコーマン高砂工場に

ご注目!

日本最大級しょうゆ工場の

スゴいしょうゆづくりの

秘密とは

キッコーマンのしょうゆ工場があるのは、発祥の地である千葉県野田市……だけではありません。実は国内外にしょうゆの生産拠点を有しているキッコーマン。国内は野田工場に加え、北海道千歳市、兵庫県高砂市の2か所でも日々、しょうゆがつくられているんです。このうちのひとつ、兵庫県の高砂工場が今回の舞台。

キッコーマン+(プラス)会員の方々が参加した工場見学に同行し、しょうゆづくりに対するこだわりを取材してきました。

【はじめに】今回の記事でご紹介しているプログラムは、キッコーマン+会員を対象として特別に企画されたものとなります。通常でお申込みいただける工場見学とは内容が異なりますので、ご了承ください。

操業開始から90余年。

かつてはひとつの街だった、

キッコーマン高砂工場

瀬戸内海の東部、播磨灘に面した地域に位置するキッコーマン高砂工場。竣工は1931年で、当時は「関西工場」の名で操業が開始しました。現在は家庭用のしょうゆのほか、ドレッシングやソースなどの原料となる業務加工用しょうゆを生産しており、西日本を中心に、一部商品は中部地方などにも出荷しています。

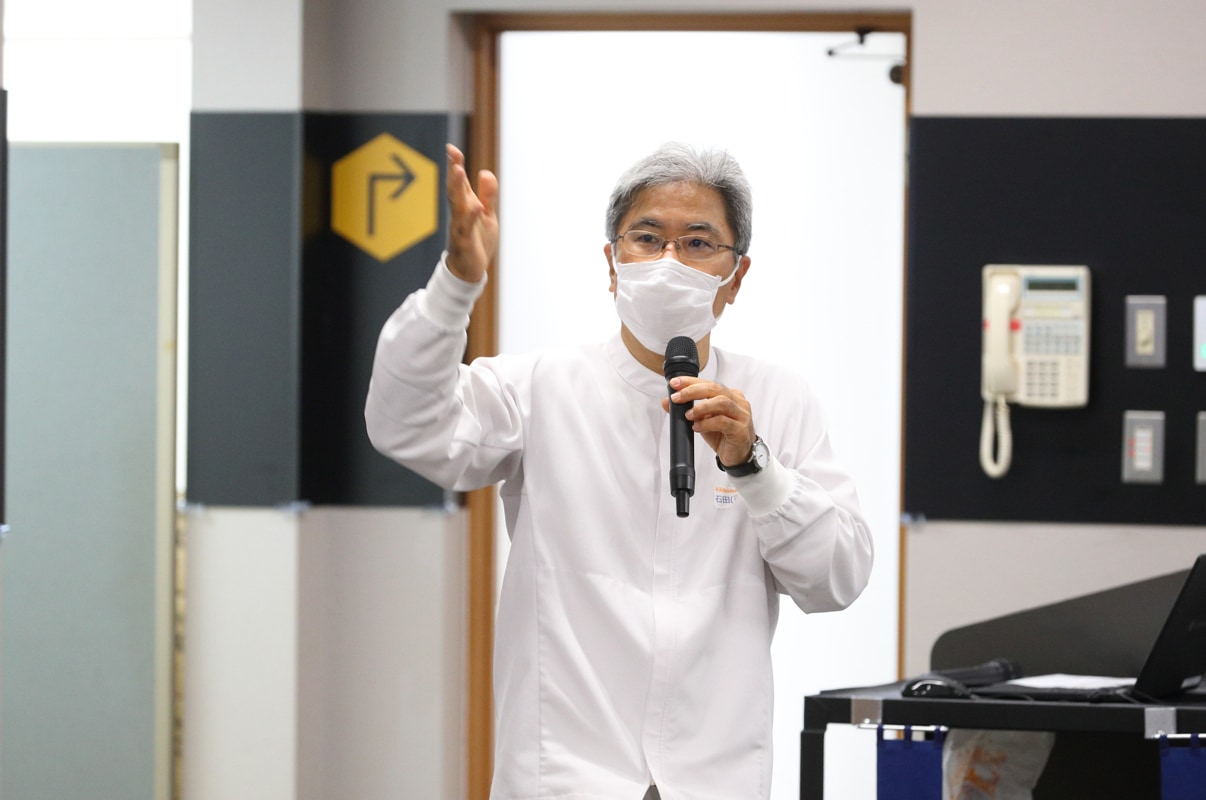

西日本の生産拠点としてこの地を選んだ大きな理由は、「物資の運びやすい立地だからでは?」と語るのは、工場長を務める林 久順さん。舗装された道路も少ない時代、貨物輸送を主とする鉄道が敷設され、瀬戸内海と加古川の水運も利用できる高砂の地は物流に適していたのでしょう。

お話をうかがった、工場長の林さん。1989年入社。野田工場でしょうゆの開発に携わった後、千歳工場(現北海道キッコーマン)へ異動。以降、ブラジル、アメリカ、シンガポールのキッコーマン工場などを経て、現在は2度目の高砂工場勤務に。

しょうゆ工場として日本最大級の広さを誇る高砂工場。なんと甲子園球場6個半分が収まるほど広大で、工場が竣工した当時はこの敷地内に社宅や寮があり、数百名の従業員が働いていました。生活必需品が買えるお店や診療所、運動場なども備え、まさにひとつの街として機能していたとか。聞けば、社宅で産まれた子どもが成長して社員になる、といった例もあったそうです。

見学者用の歴史資料ルームでは、当時の様子がわかる写真などが展示されています。こちらは、1930年ごろの工場正門前を写したもの。

まだ「ひとつの街」だったころの高砂工場を撮影した航空写真。同じく、歴史資料ルームの展示物のひとつです。

やがて大型機械や大容量の仕込みタンクを導入したことなどにより、工場棟は高さのある建屋へと変化。技術の進化とともに、生産量を増やし続けてきました。社宅やお店などもなくなった今、かつての姿とはかなり変わってはいますが、構内に残された大ホールのように当時の様子が垣間見えるものも残っています。

「大ホール」と呼ばれるレトロな建物。見学コースの途中にあり、外観を見ることができます。

構内を歩いていて気付くのは、鉄骨で組まれた架台があちこちにあること。こちらは「配管ラック」と呼ばれるもので、架台の内側には原料やしょうゆを移送するパイプが通っています。原料などをトラックで運ぶ必要がないため、ガソリン代も積み降ろしにかかる労力もかからない画期的な方法ですね。

原料を貯蔵するサイロから、工場建物内への移送に使われる配管。原料を送る際は、空気の力を利用します。

効率を上げて大規模生産になったとはいえ、しょうゆづくりに対する姿勢はもちろん変わらぬまま。麹菌、乳酸菌、酵母という、しょうゆづくりに不可欠な微生物の管理には細心の注意を払い、温度や湿度などをコントロールして適切な環境を与えるようにしています。製造工程も昔のやり方を基本としながら、人の手から機械の作業へと変わったことで管理がしやすくなり、品質を安定できるのだそう。

さらに、急な受注に対応できるのも大規模生産のメリット。小規模だと受注量が多い場合は対応できないこともありますが、高砂工場の生産規模ならほぼ対応できます。林さんによると、「そういった面でお客さまの希望にお応えできるのも強み」なのだとか。

「高砂工場ってどんなところ?」そんな質問に、わかりやすく答えてくれた林さん。最後に、読者のみなさんに向けたメッセージもいただいたのでご紹介しましょう。

「キッコーマンのしょうゆの容器は樽に始まり、びん、ペットボトルなどに姿を替えていきました。近年では、『いつでも新鮮』シリーズに採用した二重構造の密封ボトルを開発するなど、常に使い勝手を考えています。しょうゆはないと困る反面、それだけで食べるわけでもない、どちらかと言えば地味な存在だと思っていますが、その地味な商品の魅力を高め、選んでいただく努力をしていることは工場見学の際にもお伝えしています。”しょうゆづくりって、そんなこともやっているんだ”という驚きをもっていただけると思うので、ぜひ見学にお越しください」

広大な高砂工場を

実際に見学!

ルート上の建造物も

要チェック

高砂工場のことをさらに知りたいなら、実際に見学するのが一番!ということで、ここではキッコーマン+会員のみなさんと一緒に見学した模様をお届けします。

工場見学は、見学施設としてつくられた「もの知りしょうゆ館」での映像視聴からスタート。しょうゆやキッコーマンの歴史、しょうゆのつくり方などを見た後は、高砂工場を含むキッコーマンの製造拠点についての説明が始まりました。

高砂工場の正門近くにある「もの知りしょうゆ館」。野田工場、北海道キッコーマンにも同様の見学施設があり、見学者を迎えてくれます。

もの知りしょうゆ館に入って、まず目に止まるのがキッコーマンの商品の数々。しょうゆはもちろん、おそうざいの素『うちのごはん』や『大豆麺』なども展示されています。

高砂工場の工場見学を担当するのは、もの知りしょうゆ館の石田さん。

高砂工場で見学できる製造工程は、しょうゆ麹をつくる製麴(せいきく)と、もろみを搾る圧搾(あっさく)。それぞれに見学棟が建てられており、構内を徒歩で移動します。実際に歩いてみると、そのスケールの大きさには圧倒されること必至!遠くにそびえ立つサイロ、ズラリと並ぶもろみタンク、縦横に走る配管ラックと、普段はなかなか目にすることのできない光景が飛び込んできます。

原材料を貯蔵するサイロは、見学途中に眺めることができます。

昔の仕込み桶が展示されています。

ルート上に展示された「仕込み桶」の横を通り過ぎたら、製麴見学棟の中へ。案内スタッフの解説のもと、しょうゆができる工程を紹介するビデオやパネルを見て、製麴室の様子をガラス越しに見学していきます。続く圧搾見学棟では、ビル3階ほどの高さがある作業場と大きな機械に圧倒され、思わず息を飲むほど。

搾った後の布に残るしょうゆの搾りかすのサンプルも展示されており、香りを確かめることもできます。かいだみなさんからは思わず「おお〜」と感嘆の声が漏れたり、「良い香り!」といった感想が聞かれました。ちなみに、このしょうゆの搾りかすは家畜の飼料として再利用されるとか。そのままでは塩分が高いので、他の飼料と混ぜてから与えられるそうです。

しょうゆができるまでの工程を追ったパネルを前に、スタッフがわかりやすく説明。みなさんもうなずきながら聴き入ります。

時代とともに変化する、

キッコーマンしょうゆの

容器の秘密

今回、実施されたキッコーマン+会員向けプログラムのひとつが、キッコーマンしょうゆの容器解説と、しょうゆの味比べを行うきき味。案内役を務めたのは、キッコーマン食品 プロダクト・マネジャー室でしょうゆの商品開発に携わる伊藤さんです。

キッコーマン+会員のみなさんによる和気あいあいとしたムードの中、しょうゆ容器の特徴を語る伊藤さん。

林さんのお話でも触れられたように、キッコーマンしょうゆの容器は時代に合わせて変化してきました。樽から始まり、ガラスびんと続いた後、赤いキャップと三角の形状でお馴染みの卓上びんも登場。こちらは世界的に有名なインダストリアル・デザイナー、榮久庵(えくあん)憲司さんがデザインしたもので、誕生から60年以上経った今なお変わらぬフォルムで販売しています。

スタイリッシュな形状もさることながら、「持ちやすい」「液だれしにくい」「倒れにくい」といった機能を備えており、世界約100か国の食卓でも親しまれているそう。

その後、容器はペットボトルへと変更に。伊藤さんの「食品業界で初めて容器として採用したのはキッコーマン」という言葉を聞き、参加者たちからは「へー!」と感心する声が上がりました。

『いつでも新鮮』シリーズに採用されている密封ボトルが登場したのは、2011年以降。200mlサイズを皮切りに、翌年には450mlサイズ、2020年には620mlサイズが発売されています。開栓しても空気に触れないため、酸化が抑えられて開けたての色や味、香りが楽しめるのに加え、注ぐ量を力の入れ加減で細かく調節しやすいのもポイントです。

ラベルをはがした状態の密封ボトル。ボトルの中にしょうゆの入った袋を入れた二重構造で、傾けて押すとしょうゆが出て、力をゆるめると、注いだしょうゆと同量の空気がボトルと内袋の間に入る仕組みです。

そんなキッコーマン容器の最新版が、1リットルサイズのペットボトル。使うときにボトルの中央を持つ人が多いことから、その箇所のくびれを広げた「くびれフィットボトル」が開発されました。持ちやすさ・注ぎやすさに加え、今までの1リットルペットボトルより10%軽量化。年間約80トンのプラスチック使用量の削減および約124トンのCO2排出量の削減を見込んでいます(※2023年度の販売実績による試算)。「容器が薄くなるため、製造や物流の際に耐えられる強度を保つのが難しかった」と伊藤さんも語るように、開発に約3年もの期間を費やして、ついに実現した容器です。

向かって左が旧タイプ、右がリニューアルを果たした「くびれフィットボトル」。

キッコーマン+会員のみなさんの手元にも1リットルサイズのペットボトルが配られます。

新旧のペットボトルを実際に手に持って比較。「確かに持ちやすい!」といった声が聞かれました。

講義の後半で行われたのが、しょうゆのきき味体験。キッコーマンのラインナップの中から、『こいくちしょうゆ』『しぼりたて生しょうゆ』『うすくち生しょうゆ』『あまうまいだししょうゆ』『味わいリッチ 減塩しょうゆ』の5商品をピックアップし、みなさんに違いを味わってもらいました。「最初に濃い味に行くと判断が付けづらくなるので、減塩、生しょうゆ、こいくち、だししょうゆ、うすくちの順で行くといいですよ」という伊藤さんのアドバイスのもと、色と香りを確かめながら口に入れていく会員のみなさん。

きき味に使われた5種類のしょうゆ。色の確認がしやすいよう、「蛇の目」の器に入れて提供されました。

真剣に味わいを確かめた後は、「このしょうゆ好きかも!」といった意見がそこかしこでかわされ、とてもにぎやかな雰囲気に。

全員、初対面にもかかわらず、いつの間にかすっかり仲良くなっていて、互いに感想を言い合います。伊藤さんを交えたしょうゆ談義に花を咲かせながら、この日のプログラムを終えたのでした。

アレルギー対応は?

刺身しょうゆって何?

しょうゆにまつわる

疑問に答えます

しょうゆにまつわる疑問は尽きないもの。今回も参加者の方々から伊藤さんへ、さまざまな質問が寄せられました。そのうちの一部をQ&A形式でご紹介するので、ぜひご一読ください!

Q.キッコーマンの卓上びんが欲しいけれど、なかなか見当たりません。どこで手に入りますか?

A.

同じ卓上用として200mlの密封ボトルが主流となっているため、実際に購入できる場所は少ないのですが、一部スーパーやディスカウントストアでの取り扱いはあります。また、野田工場のもの知りしょうゆ館売店では、キッコーマンの公式コーポレートキャラクター、なあにちゃんをあしらったタイプを販売中。野田工場を見学する際は、ぜひチェックしてみてください。

Q.丸大豆しょうゆは、一般的なしょうゆと何が違うの?

A.

つくり方は同じですが、使っている原料が違います。一般的なしょうゆが油分を取り除いた大豆を使うのに対し、大豆を丸ごと使うのが丸大豆しょうゆ。味わいも異なり、前者はキレがありますが、後者は少しまろやかに仕上がっています。また、丸大豆は原料代が高いので、商品価格も丸大豆しょうゆのほうが少し高いですね。

Q.アレルギー対策として、大豆を使っていないしょうゆはある?

A.

大豆も小麦も使わずに、えんどうまめでつくった『いつでも新鮮 えんどうまめしょうゆ』があります。厳密には「しょうゆ」ではなく「しょうゆ風調味料」となりますが、通常のしょうゆと同じように使えますのでお試しください!

Q.刺身しょうゆと一般的なしょうゆの違いは?

A.

実は刺身しょうゆに定義はなく、各メーカーが刺身に合うものとしてつくったしょうゆを「刺身しょうゆ」と呼んでいます。キッコーマンの刺身しょうゆは、もろみを仕込む際に食塩水ではなくしょうゆを使い、醸造を2回行う「再仕込みしょうゆ」。味が濃くてうま味たっぷりなので、脂分が多い刺身にも負けない力強さをもっています。

参加した人も大満足!

しょうゆのことが

もっとわかる工場見学に

出かけよう

工場見学やしょうゆ容器のお話、きき味体験など、盛りだくさんの内容で行われた、今回の会員限定プログラム。参加者の方からは「しょうゆの知らない部分に多く触れることができ、とても良い体験でした」「日常ではなかなかしょうゆの比較ができないので、きき味が興味深かった」「次からはもっと意識してスーパーのしょうゆ売り場を見てみたい」などなど、うれしい感想が数多く届きました!

今回、ご紹介した高砂工場をはじめ、キッコーマンでは国内3箇所のしょうゆ工場で見学を受け付けています。記事を読んで興味がわいた方、しょうゆづくりをもっと詳しく知りたい方は、ぜひ一度、ご参加を。どの工場も予約が必須なので、下記のページからお申し込みください。

※今回の記事でご紹介しているプログラムは、キッコーマン+会員を対象として特別に企画されたものとなります。通常でお申込みいただける工場見学とは内容が異なりますので、ご了承ください。

また、キッコーマン+が気になった方、あなたもぜひ会員になってみませんか?会員の方には特典として、今回の限定プログラムのようなイベントやお得なキャンペーンのご案内、料理が楽しくなる情報などを発信しています。登録は無料ですので、気になる方は下記ページでチェックしてみてください!

撮影/金田邦男 文/石川由紀子

公開:2024年10月11日

キッコーマン+会員事務局コメント

台風直撃の予報であわやイベント中止…!?とひやひやしましたが、無事開催することができました。ご参加いただいた方からは「しょうゆについて深く考えたことがなかったのでとても勉強になりました」と大変うれしいお言葉をいただき、わたしたち社員も元気をもらえたイベントでした。暑い中ご参加いただきありがとうございました!関西圏にお住いの方やお近くにお越しの方も、ぜひ工場見学に遊びに来てくださいね♪

キッコーマン野田工場の工場見学記事もぜひご覧ください