豆腐の水切り方法6選を比較!

簡単で時短な水切り

(レンジ加熱・パックのまま)も紹介

和洋中と、さまざまな料理で活躍する豆腐。水切りが必要なレシピも多く存在しますが、みなさんはどのようにしていますか?いろいろな方法があるものの、「結局、効率良く水が切れるのはどれだろう……」、これ、気になりませんか? そこで今回は、6通りの方法を徹底比較!同じ時間でどのくらいの水気が切れるのか、実際に計測してみました。水切り豆腐のおすすめレシピと併せて、早速、ご紹介しましょう!

仕上がりの差は歴然!

豆腐の水切りが必要な理由

水分を多く含む豆腐は、そのまま使うと料理が水っぽくなってしまいがち。仕上がりがべちゃべちゃになったり、味がぼやけたりするため、水切りが必要になります。また、くずれにくくするため、というのも理由のひとつ。水分が減ることで身が締まるため、豆腐ステーキや麻婆豆腐など、形を保ちたい料理では水切りをしっかりしておくと良いでしょう。

江口さん「豆腐に熱を加えると水分が出やすくなるので、汁物を除いた加熱調理では水切りを行うのがおすすめ。好みにもよりますが、冷奴のようにつるりとした食感を活かしたいときは、器に出してしばらくおき、出た水分を捨てるだけでもおいしくなります。水切りの時間がないときは、この方法をお試しください」

軽い水切りなら「ざるにあける」

豆腐の水切りの方法は、どれだけ水分を減らしたいかでも変わってきます。ここからは、水切りの段階ごとに6つの方法をご紹介しましょう。

まずは軽く水切りしたいときに適した、ざるにあける方法から。こちらは、豆腐のやわらかな食感やみずみずしさを残しながら、余分な水分を抜きたいときにおすすめです。なお、今回使用したのは、水切りを行うことが多い木綿豆腐。重量はすべて350gのものを使っています。

●方法

- ボウルなどの水受けの上に置いたざるに、豆腐をあけてそのままおく。

しっかり水切りするなら

「キッチンペーパーで包む」「重しをのせる」「お湯でゆでる」

水分をしっかり減らし、くずれにくくしたい料理におすすめの方法。豆腐ステーキや炒め物、田楽などに向いています。

●方法1:キッチンペーパーで包む

- 豆腐をキッチンペーパーで包む。

- 15分程したら、新しいキッチンペーパーで包み直し、再び時間をおく。

●方法2:重しをのせる

- キッチンペーパーで豆腐を包み、上に平らな皿などを置き、その上に重しをのせる(重しの重量は、豆腐の1.5倍が目安)。写真のようにバットの上に水を入れた容器を置いて重さを調整しても良い。

- 重しをはずしたら使う前に、新しいキッチンペーパーで替え余分な水分をぬぐうと、より水が切れる。

●方法3:お湯でゆでる

- 鍋に豆腐がかぶる程度の湯(1リットルくらい)を沸かし、ふたつまみほどの塩を入れる。

- 豆腐をそっと入れる。

- 1分~2分ゆでたら、ざるにとってそのままおく。

時短・手軽な水切り方法なら

「レンジ加熱」「パックのまま水切り」

手軽かつ短時間で水切りしたいときは、これらの方法を。1つめの「レンジ加熱」は、しっかり水切りしたいときにもおすすめです。もう一方の「パックのまま水切り」は、キッチンペーパーがないときにも重宝する方法。手軽にできて、ちゃんと水切りもできる便利なやり方です。

レンジ加熱

- 豆腐をキッチンペーパーで包んで耐熱容器に入れ、600Wの電子レンジで約3分加熱する。加熱後、新しいキッチンペーパーで包み直す(熱くなっているので、やけどに注意する)。

- 豆腐はそのままの状態ではなく、切ってから加熱してもよい(加熱時はキッチンペーパーでしっかり包む)。

パックのまま水切り

- 豆腐パックのふた一辺に包丁で切り込みを入れる。切り込み部分を下にし、水受け用の入れ物に立てかけておく。

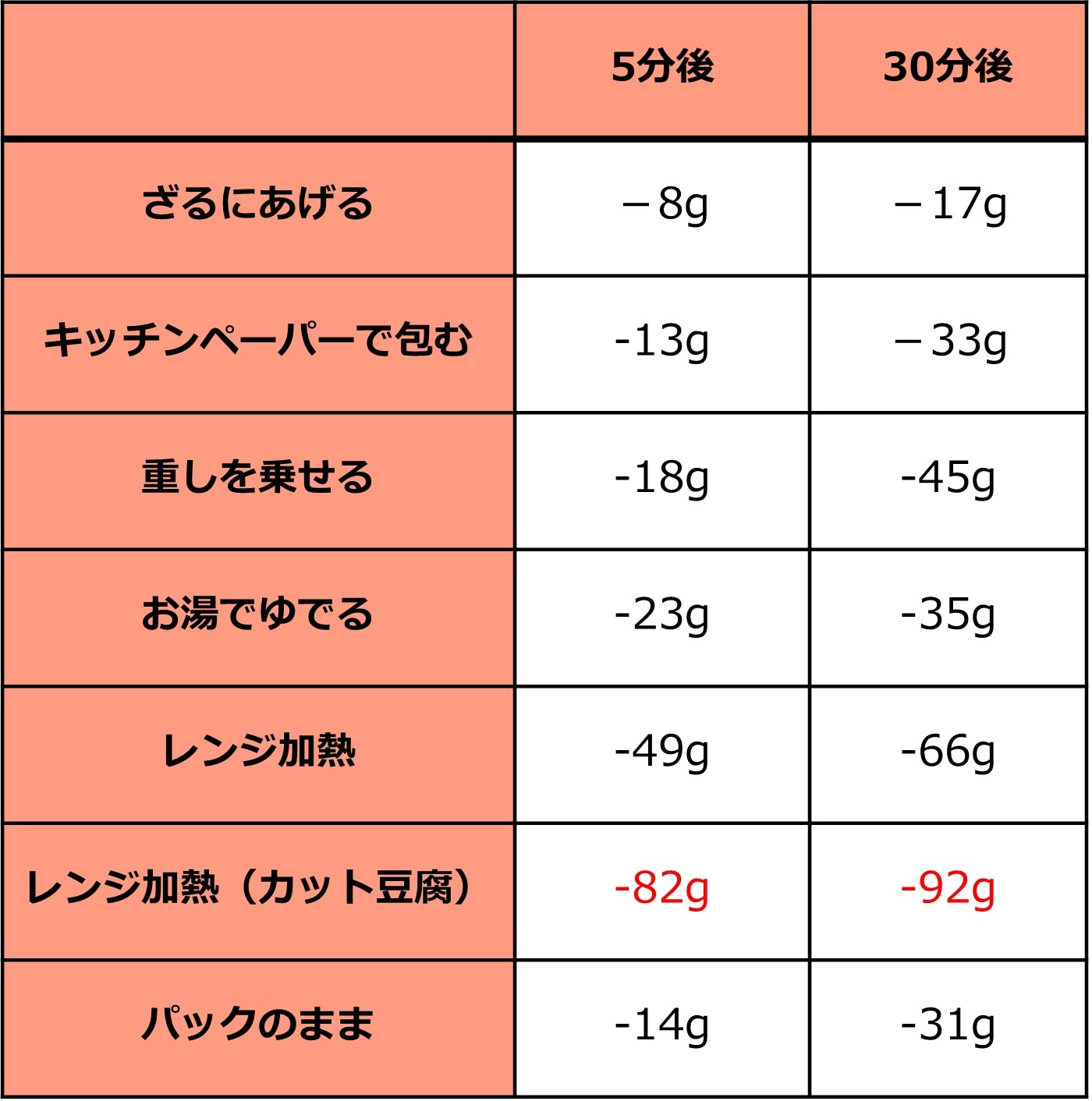

それぞれの水切り方法で、

5分後、30分後に抜けた水分の量は?

6通りの水切りを終えた豆腐たち。見た目にもそれぞれ違いがでています。

ここまでにご紹介してきた方法で水切りした豆腐は、どのくらい水分が抜けたのでしょうか?それぞれ5分後、30分後に重さを計測し、元の重量350gから軽くなった分を抜けた水分として記載したのがこちらの表になります。

5分後、30分後とも、最も多く水が切れたのは「レンジ加熱」。特に豆腐を切った状態だと、抜けた水分量は大幅にアップしているので、時短しながらしっかり水を切れる方法と言えますね。「ざるにあける」、「重しをのせる」、「パックのまま水切り」の3つは、豆腐を加熱したくないときに活用できるのもポイント。中でも「パックのまま水切り」はキッチンペーパーを使わないうえに、洗い物も少ないのがうれしいですね。

江口さん「お湯でゆでる方法はひと手間かかりますが、味に違いが出てきます。雑味が抜けて大豆の甘みが増すので、余裕があるときに試してみては?ただし、今回、検証した水切りの方法は、いずれも“絶対これ!”というものではありません。その時々の状況や好み、料理などに合わせて使い分けるのが良いと思います。

たとえば、帰宅してすぐに夕食をつくりたいときにはレンジ加熱の方法を。また、料理で使い分けるなら、白和えなどでしっとりした食感を残したい方はお湯でゆでる方法、揚げ出し豆腐の口あたりをよくしたいけれど、油がはねるのはイヤという方はキッチンペーパーで包む方法、といった形で、上手に利用してください」

こんなときどうする?

豆腐の水切りに関するQ&A

続いては、豆腐の水切りに関するQ&Aコーナー。気になる疑問を、江口さんにぶつけてみました!

Q:とにかくしっかり水気を切りたい!

A:「レンジ加熱」がおすすめ

江口さん「上記の検証結果でもわかるとおり、水気が最も切れるのがレンジ加熱。カットした状態ならさらに水分を減らすことができます。ただし、電子レンジの場合は加熱してから時間が経つとパサつく傾向にあるので、加熱後は時間をおかずに調理するようにしましょう」

Q:「水気を軽く切る」と書いてある場合はどうすればよい?

A:時間がないときはキッチンペーパー、余裕があるならざるで

江口さん「キッチンペーパーに包んで5分ほどおくか、ざるにあけて30分ほどおいたくらいが、いわゆる水気を軽く切った状態です。時間がかかってもいいかどうかで使い分けてみては?」

Q:お湯でゆでて水切りするときは、豆腐は切らない方がいい?

A:使う料理によっては切った方が時短になることも

江口さん「上記の検証では切らずにゆでましたが、料理で使うサイズに事前に切ってからゆでると1~2分ほどゆで時間を短縮できます。料理によっては切ってからゆでてみて」

木綿豆腐と絹豆腐、どう使い分ければよい?

豆腐の中でも使う頻度が多いのは、やはり絹ごし豆腐か木綿豆腐でしょう。なめらかで口当たりの良い絹ごし豆腐に比べ、木綿豆腐は固めでしっかりした食感ですが、これらの違いは製法に由来しています。

■絹豆腐

豆乳ににがり(凝固剤)を入れ、型に流してそのまま固めたもの。なめらかできめ細やかな食感が特徴です。おすすめ料理は冷奴、サラダ、汁物の具など。

■木綿豆腐

固めた後に一度、くずしてから、重しをかけて水分を除きながら固めたもの。舌ざわりはやや粗めですが、くずれにくく味がしみやすいのも特徴。煮物や炒め物、豆腐ハンバーグなどに使うのがおすすめです。

江口さん「絹ごし豆腐のなめらかさが好きな人もいれば、木綿豆腐のうま味を好む人もいるので、どの料理にどちらを使うかは基本的にはお好みで。ただ、絹ごし豆腐は豆腐ステーキに使うとくずれてしまうし、豆腐ハンバーグにすると水っぽくなってしまいがちなので、この2つの料理には木綿豆腐を使うのがおすすめです。」

水切り豆腐を使ったおすすめレシピ3選

ここでは、豆腐の水切りをすることで、よりおいしく仕上げられる3品のレシピをご紹介!ふだんは省いてしまいがちという方も、ぜひ一度、水切りをした豆腐でつくってみてください。その味わいや食感の違いには、きっと驚くはず!

ほのかな苦みが豚肉の甘みを引き立てる

苦みひかえめ!基本のゴーヤチャンプルー

豆腐と豚肉はしっとり、ゴーヤはシャキシャキ。2つの食感も楽しい一品です。

江口さん「ゴーヤを塩もみする工程は、苦みを抑えて短時間で火を通りやすくするため。豆腐の水分が出ると、炒め物は特にベチャベチャになりやすいので、水切りの工程は省かないようにしましょう。豆腐はくずれた方がおいしくなるので、気にせずにどんどん混ぜて大丈夫です」

口当たりは軽いのに意外なボリューム!

ふわふわ豆腐ハンバーグ きのこあん

ふわふわ食感のハンバーグに、きのこのうま味たっぷりのあんがとろ?り。

江口さん「ハンバーグのたねは、粘り気が出るまでしっかり混ぜるとくずれにくくなります。豆腐の水切りが足りないと水っぽくなるだけでなく、成形しにくかったり、焼くときに裏返しにくくなったりするので、レシピ通りの方法でしっかり水切りしましょう」

+オリーブオイルでチーズ感がアップ!

豆腐の和風カプレーゼ風サラダ

和風なのにイタリアン!?オリーブオイルと『濃いだし 本つゆ』が好相性です。

江口さん「水切りした木綿豆腐がチーズのような食感に。豆腐の半分をモッツァレラチーズにするのもおすすめです。なめらかな舌触りが好きな人は、絹ごし豆腐を使っても。トマトは甘みの強いものにすると、しょうゆのうま味とマッチしますよ」

豆腐の栄養素をおいしく摂取できる副菜レシピも!

水切りをきちんと行えば、豆腐料理がグンとおいしく!

江口さん「淡泊な豆腐ですが、下処理として水切りをすると大豆の風味が増してよりおいしくなります。たかが水切りとは言えないほど差が出るので、面倒と思わずにしっかり行っていただきたいですね。水切りの方法は、かけられる時間や料理によって使い分けると、おいしい料理が効率よく仕上がりますよ」

教えてくれた人 江口恵子さん

料理家、フードスタイリスト、 All About「家事」ガイド 。雑誌や広告、Webなどでレシピ提案やスタイリングを行うほか、企業のレシピ開発など、幅広く活躍。料理教室「 ナチュラルフードクッキング 」主宰、カフェ&デリ「ORIDO. 吉祥寺」オーナー。著書に『普段使いの器は5つでじゅうぶん。』(ジービー)などがある。

撮影/金田邦男

公開:2023年8月23日 最終更新:2024年4月19日

ホームクッキング編集担当より

大急ぎで夕飯づくりをしているとき、レシピの「豆腐の水を切る」という文字をみて、しまった……!と思うこと、よくありませんか?そんな時に今回の記事を思い出して、その時にベストな水切り方法を選んでもらえたらうれしいです。ちょっとのひと手間で豆腐料理がぐっとおいしくなること間違いなしですよ♪(編集担当・市川)