にらは冷凍保存!

保存期間、日持ちさせるコツ、

おすすめレシピ3選を紹介

個性的な香りで、料理のアクセントとしても使われるにら。餃子のたねはもちろん、炒めものやスープなど、幅広く活用できる野菜ですが、日持ちしないことから扱い方や保存方法に悩むこともありますよね。そこで今回は、にらを長持ちさせる保存方法や使い切るコツ、料理の幅が広がるおすすめレシピをお届け!常備できる方法も紹介しているので、実践すれば、にらの出番がもっと増えることうけあいです。

傷みやすいにらは、

冷凍保存がおすすめ!

香味野菜でもあるにらは、常備しておくと何かと便利。いつでも使えるようにストックするなら、日持ちする冷凍保存をしておくのがおすすめです。

●にらを切って冷凍保存

- にらを流水でサッと洗い、キッチンペーパーなどで軽く押さえて水気を取り除く。

- 折れやすい葉部分は、やさしくなでるようにして拭くと良い。

- 根元の硬い部分を切り落とす。目安は0.5~1cm弱。

- 料理に使いやすい長さに切る。写真は5~6cmのザク切り。

- 根元の太い部分は縦に切り、他と太さを合わせる。

- ジッパー付き保存袋に入れ、空気を抜いて口を閉じたら金属トレイに載せて冷凍庫に入れる。保存期間は約1か月。

江口さん「冷凍したにらは、解凍せずにそのまま使えて便利。ただし食感が変わるため、生で食べるよりも汁物や卵焼きなどに入れるのがおすすめです。炒め物はベチャッとした仕上がりになるので避けたほうがベターです。

水分を残したまま冷凍すると霜が付きやすく、臭みの原因になるので、しっかり取り除きましょう。根元を切って太さを合わせるのは、火の入り具合を均一にするため。太さが違っていても食べられないわけではありませんが、このひと手間で料理の仕上がりがワンランクアップします」

にらを数日で食べきるなら、

ひと手間かけて冷蔵保存

にらは乾燥に弱いため、買ってきた状態のまま冷蔵庫に入れたら、翌日にはもう葉がしんなりなんてことも……。その日のうちに使いきれないことが多いなら、上手に冷蔵保存するコツを知っておくと役立ちますよ!

●基本の冷蔵保存

- 洗って根元を切り落としたにらを、半分の長さにカットする。

- 乾いたキッチンペーパーなどで全体を包む。

- 全体をラップで包み、立てた状態にして野菜室で保存する。保存期間の目安は3〜4日。

江口さん「乾燥に弱いにらですが、水分が中途半端に残っていると水分が出てきて、ぬるっと溶けたようになります。鮮度をできるだけ保つなら、余分な水分を吸うキッチンペーパーと乾燥を防ぐラップで巻いて保存するのがおすすめ。育っているときと同じように立てて保存すると、ストレスが軽減されてより長持ちします。長いままだと葉がぶつかって傷みの原因になるので、扱いやすいよう半分にカットするのもポイントです」

●水につけて冷蔵保存

水につけた状態で冷蔵すれば、にらの保存期間は5~6日に延ばせます。保存容器に食べやすく切ったにらと、にら全体がかぶる量の水を入れ、ふたをして保存しましょう。水は2~3日ごとに取り替えてください。

江口さん「冷蔵保存でより長持ちさせられる方法です。一方で、にらに含まれるビタミンCや、香りの元となるアリシンといった成分が流出しやすくなるので、気になる人は基本の冷蔵保存を選びましょう」

●調味料にもなる漬け保存

にらがちょっとだけ余ったときは、調味料で漬けて保存するのはいかがでしょう?調味料として使うのはもちろん、薬味やつけダレにしてもおいしく食べられますよ。

- にらを洗って根元を切り落とし、4~5mm幅に刻む。

- 刻んだにらを清潔な保存容器に入れ、しょうゆ4:酢3:ごま油1の割合で、にら全体がかぶる量の調味料を注ぐ。

- お好みで鷹の爪を入れ、ふたをして冷蔵庫で保存する。半日以上経ったら食べ頃。保存期間は約1か月。

江口さん「おいしくて便利に使える、イチオシの保存方法。冷や奴や湯豆腐、焼いた油揚げなどに載せたり、麺に和えたりと、いろいろな食べ方で楽しんでください。個人的には、玄米ご飯にかけるのがおすすめ。にらの風味に玄米の香ばしさが重なった味わいは絶品です。保存容器の消毒は煮沸するのはもちろん、消毒用アルコールで拭く方法なら手軽にできますね」

新鮮なにらの選び方と

下ごしらえ

にらをおいしくいただくために、知っておきたい選び方や調理のコツをご紹介!おひたしや和え物をつくるときに役立つ、にらのゆで方も2通りまとめているので、ぜひ参考にしてください。

●選び方

江口さん「鮮度が落ちたにらは、葉がしおれていかにも元気がない感じ。切り口が乾いていない方が新鮮ですが、葉を見るだけでもわかるので、参考程度と思っておきましょう。選ぶなら、葉先までピンとしたものを。傷があるとそこから傷んでいくので、折れたものなどは選ばないようにしましょう」

下は鮮度が落ちてきたにら。下の新鮮なにらに比べ、葉がぐったりとしています。

●調理のコツ

にらを薬味として使うときは、細かく刻むと独特の香りがさらに際立ちます。この香りは火をしっかり通すことでやわらぐので、苦手な人はお試しを。ちなみに、香り成分のアリシンが特に多く含まれているのは、根元。アリシンには消化を助けて血液をサラサラにする効果があると言われるので、根元も余さずいただきましょう。

●にらをまるごとゆでる手順

- 鍋やフライパンに湯を沸かし、水600mlに対して塩小さじ1/2を入れる。

- にらを根元から入れ、すぐに全体を浸す。

- 再沸騰したらざるに上げ、広げて冷ます。

- 粗熱が取れたら、にらの向きをそろえて水気を軽くしぼり、好みの長さに切る。

江口さん「にらの茎はそれほど硬くないので、太さをそろえていれば葉のゆで時間とそれほど差をつける必要はありません。ゆでてからまったにらをほどくのは少し手間にも感じますが、切るときにそろえる必要があるので、ここで済ませておくのが楽。意外と繊維がしっかりしていてちぎれにくいので、ほどくときは多少、力を入れても大丈夫です」

●電子レンジで加熱する手順

- 洗って食べやすい長さに切ったにらを、耐熱容器に入れる。

- 塩を全体に振りかける。分量はにら1束(およそ100g)に対し、塩ひとつまみが目安。

- ラップをふんわりかけ、電子レンジで加熱する。加熱時間は600Wの場合1束(およそ100g)あたり2分が目安。

- 下ごしらえ完了。

江口さん「電子レンジのメリットは、やはり時短できること。つきっきりでいたり、お湯を沸かしたりする必要がないので、忙しいときに向いています。一方、鍋でゆでると仕上がりがしっとりするので、好みやそのときの状況で使い分けてください」

生で食べてもいい?

にらに関するFAQ

食べ方や栄養成分など、気になるにらのあれこれを一問一答形式でご紹介。あなたが抱えていた疑問も、ここで解消するかも?

Q.にらは生で食べられる?

A.

生で食べると、シャキシャキした食感と強い香りがダイレクトに楽しめるにら。特に春先に収穫されたものは、葉がやわらかくて食べやすくなります。江口さんは「生で食べるなら、刻んで薬味にするのが一番」だそうです。

Q.黄色いにらとは何が違うの?

A.

黄色いにらは、見た目通り「黄にら」と呼ばれる種類です。鮮やかな黄色は、太陽の光を遮って育てることで生まれたもの。緑のにらよりも高価ですが、やわらかくて香りがマイルドなので生食にも向いています。

下が黄にら。やわらかく、火が通りやすいので食感を楽しむなら手早く調理を。

Q.にらに含まれる栄養素は?

A.

特に豊富な栄養素は、β-カロテン。抗酸化作用をもつと言われ、体内では粘膜の健康を保つビタミンAに変換される成分です。さらに注目したいのは、同じく抗酸化作用のあるビタミンCとビタミンEも多く含まれていること。これらも抗酸化作用があり、その効果はビタミンA、C、Eを一緒に摂ることでさらに高まると言われています。

にらを使った

おすすめレシピ3選

最後に、にらが活躍するレシピをご紹介します。ここでおすすめするのは、調理時間10分ほどの副菜2品と、電子レンジでできる主菜1品。気軽につくれるものばかりなので、ぜひつくってみてください。

調味料はめんつゆだけのお手軽おかず

『にらのめんつゆ和え 温玉のせ』

濃厚な味わいで、ごはんが進むこと間違いなし!するすると食べられるから、あっという間に食べ切っちゃいます。

江口さん「ゆでて和えるだけの簡単レシピ。しっかり味が付いたにらと温泉卵の相性が良いので、くずした黄身をからめながら食べるのがおすすめです。にらはゆですぎるとくたくたになるので、レシピのゆで時間を守ってくださいね」

香ばしい油揚げと中華風だれが好相性

『焼き油揚げのにらだれがけ』

油揚げを口に含むと、染み込んだ甘酸っぱいたれがジュワッ!にらの香りも効いています。

江口さん「2人分で2本のにらを使うレシピは、にらが少し余ったときにぴったり。残ったにらでたれだけつくっておいて、翌日の献立に回すのもいいですね。油揚げは焦げ目が付くまで焼くと、パリッとおいしく仕上がるので、あわてずじっくり焼きましょう」

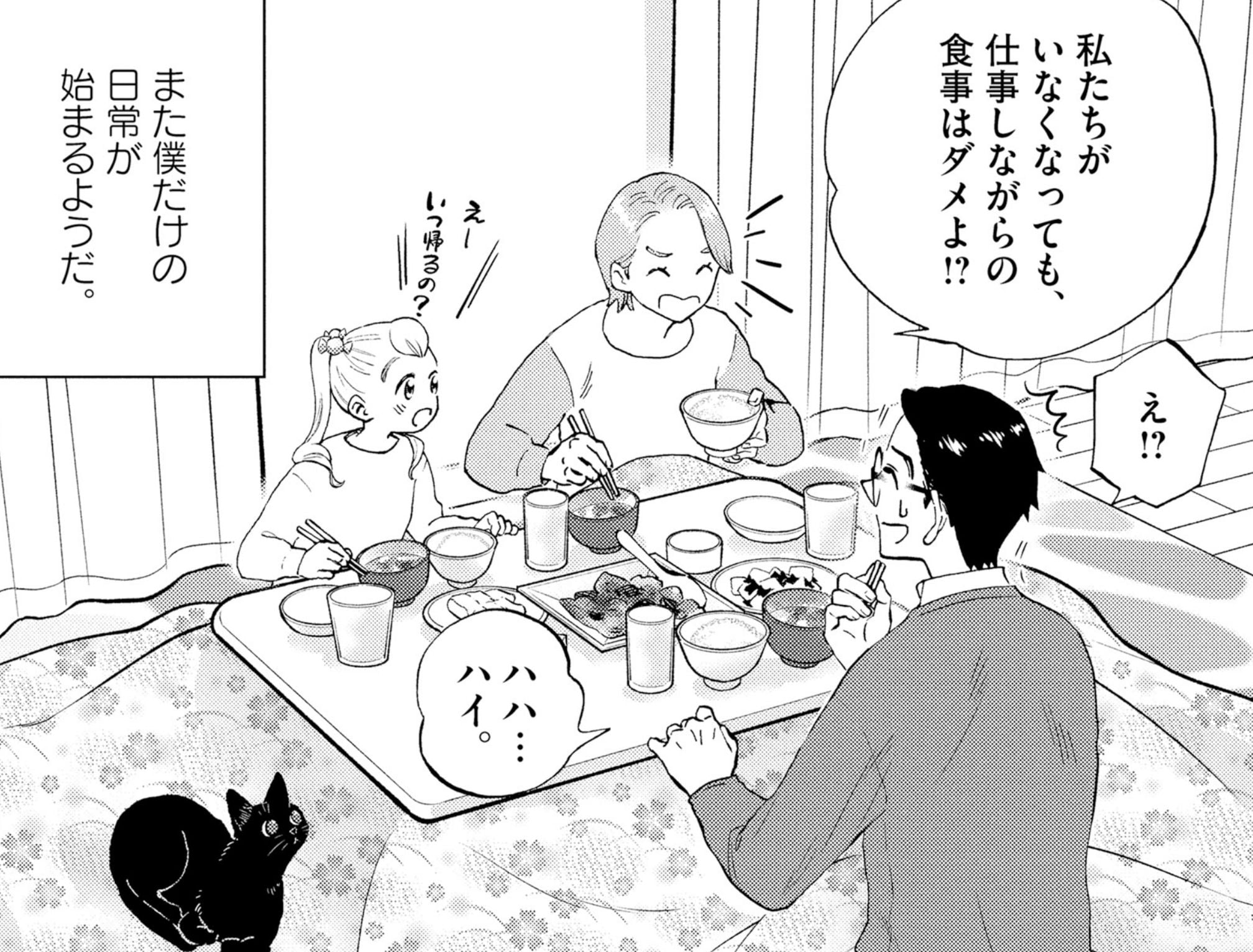

小さなお子さんと一緒につくるのもおすすめ!

『レンジで簡単豚にら玉』

にらの緑とたまごの黄色で、目にもおいしい一品です。火を使わずにつくれるのもポイント。

江口さん「豚肉、にら、たまごという王道の組み合わせ。みんなが好きな甘辛味がしっかり付いているので、どんぶりにするのもおすすめです。水分が出にくく、冷めてもおいしいのでお弁当のおかずにしても」

香りも色味も

アクセントになる

にらを、

もっと活躍させよう!

江口さん「その味と香り、歯触りで、存在感抜群のにら。メインディッシュになることは少ないですが、ボリュームのある食材と組み合わせると、実力を発揮します。価格が比較的安定していて、1年を通じて入手しやすいのもポイント。今回、ご紹介した保存方法を活用しながら、食卓にもどんどん取り入れていってくださいね」

教えてくれた人 江口恵子さん

料理家、フードスタイリスト、 All About「家事」ガイド 。雑誌や広告、Webなどでレシピ提案やスタイリングを行うほか、企業のレシピ開発など、幅広く活躍。料理教室「 ナチュラルフードクッキング 」主宰、カフェ&デリ「ORIDO. 吉祥寺」オーナー。著書に『普段使いの器は5つでじゅうぶん。』(ジービー)などがある。

撮影/金田邦男

公開:2024年2月27日 最終更新:2024年11月22日

ホームクッキング編集担当より

にらの冷凍ストック、いいですよ! つくった料理にアクセントが欲しいときにさっと加えたり(中華ならほぼなんでも)、汁ものにパラパラなど、活躍のシーン、多いです。気の向いたときに下ごしらえしておくのがおいしい料理の鍵?かもしれません。そして、今回ラストでご紹介した3品は、自然と色がくっきりしているものになりました。にらの色も上手に料理に活用したいですね。(編集長・杉森)