れんこんの保存方法!

冷蔵・冷凍・常温別の

長持ちさせる方法と

保存期間も紹介

秋に旬を迎えるれんこん。複数の穴から向こう側が見えるため、「将来の見通しが良い」縁起物として、古くから慶事や正月の料理にも使われてきました。切り方や加熱方法によって、さまざまな食感が楽しめるのも魅力のひとつですが、時間が経つと色が変わってしまったりと、なかなか手を伸ばしづらいという声も……。そこで今回は、れんこんの新鮮さをキープする保存方法をご紹介!おいしいれんこんの選び方や、おすすめレシピとともにお届けします。

れんこんを冷蔵保存する方法

【1か月も長持ちする方法も!】

れんこんは常温だとカビが生えやすいので、冷蔵庫での保存がおすすめです。乾燥しやすいため、水分を保って保存するのがコツ。ここでは、冷蔵で保存する2通りの方法をご紹介します。

ラップに包んで冷蔵保存

- 洗ったれんこんを、ラップでぴっちり包む。

- ジッパー付き保存袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存する。保存期間は約1週間。

水にひたして冷蔵保存

さらに長持ちさせたい場合は、この方法。保存容器に洗ったれんこんと完全にかぶる分量の水を入れ、ふたをして冷蔵庫に入れます。水を毎日交換すれば、保存期間は約1か月に!

江口さん「比較的早く使い切れるならラップに包む方法、次に使用するまで時間が空きそうときなどは水にひたす方法と使い分けましょう。水にひたして保存するときは温度が低い方がいいので、野菜室よりも冷蔵室に入れて。なお、雑菌が付いていると常温でなくてもカビが生えやすくなるため、れんこんは冷蔵庫に入れる前に洗うようにしてください。

泥付きのれんこんも同様ですが、冬で涼しい場所が確保できるなら、泥が付いたままキッチンペーパーや新聞紙に包んで常温保存することもできます。大量にあって洗うのが大変なときは、この方法も検討してみましょう」

調理時間が短縮できる!

れんこんを冷凍保存する方法

まるごと冷凍したれんこんは、固くてそのままでは切れません。カットしたり、すりおろした状態で冷凍しておけば、時短調理ができて重宝しますよ。

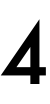

カットして冷凍保存

- 洗って皮をむいたれんこんを、使いやすい大きさに切る。写真はいちょう切り。

- 変色を防ぎたい場合は、切ったれんこんを2~3分、酢水にさらす。

- 酢水から引き上げたら2枚のキッチンペーパーなどではさんで軽く押さえ、水分をしっかり取り除く。

- ジッパー付き保存袋に入れて空気を抜き、平らな状態にして口を閉じたら、金属トレイに載せて冷凍庫へ。保存期間は約1か月。

江口さん「今回の切り方は、使い勝手の良いいちょう切り。輪切りや乱切りなどでも冷凍できますが、薄く小さい方が凍るまでにかかる時間は短くなります。切った状態で冷凍しておくと、冷凍庫から出してすぐに加熱調理に取り掛かれるので、忙しいときにも大助かり。冷凍すると細胞が壊れ、食感が少しやわらかくなるものの、火が入りやすく味がよくしみるというメリットもありますよ。

コツは水分をしっかり取り除くこと。水気が残っていると冷凍時に霜が付き、においが残ったり調理時に水っぽくなったりするので注意しましょう」

すりおろして冷凍保存

- 洗って皮をむいたれんこんをすりおろす。

- ジッパー付き保存袋に入れて空気を抜き、平らな状態にして口を閉じたら、金属トレイに載せて冷凍庫へ。保存期間は約1か月。

江口さん「薄く平らにして凍らせておくと、袋の上からパキパキ折って使う分だけを取り出るので便利。おろしたものはれんこん餅などに使えるほか、汁物や雑炊、おかゆなどに入れると、とろみが出てボリュームアップしますよ」

れんこんの常温保存

(泥付きれんこんの場合)

泥付きのれんこんは、洗わずに泥がついたままの状態で適切に保存したほうが、洗った状態よりも長持ちします。

乾燥を防ぎつつ適度な湿度を保つのが望ましいので、新聞紙などで包んでから食品用ポリ袋などに入れ、冷暗所で保存しましょう。気温が高い時期は、常温保存には向かないのでその場合は冷蔵保存に切り替えて。

- 泥がついた状態のまま、新聞紙またはキッチンペーパーで全体を包む。

- 全体を包んだら、食品用ポリ袋などに入れ冷暗所で保存する。保存期間は4〜5日をめやすに。

れんこんの常温保存は冬場の気温が低い時期に行いましょう。泥付きのものは湿っているとカビが生えやすくなるため、新聞紙などで包むことで適度に湿気を取り除きます。なお、使用時は必ずよく洗って泥を落としてから調理してください。

切り方や調理法によって変わる食感を楽しもう

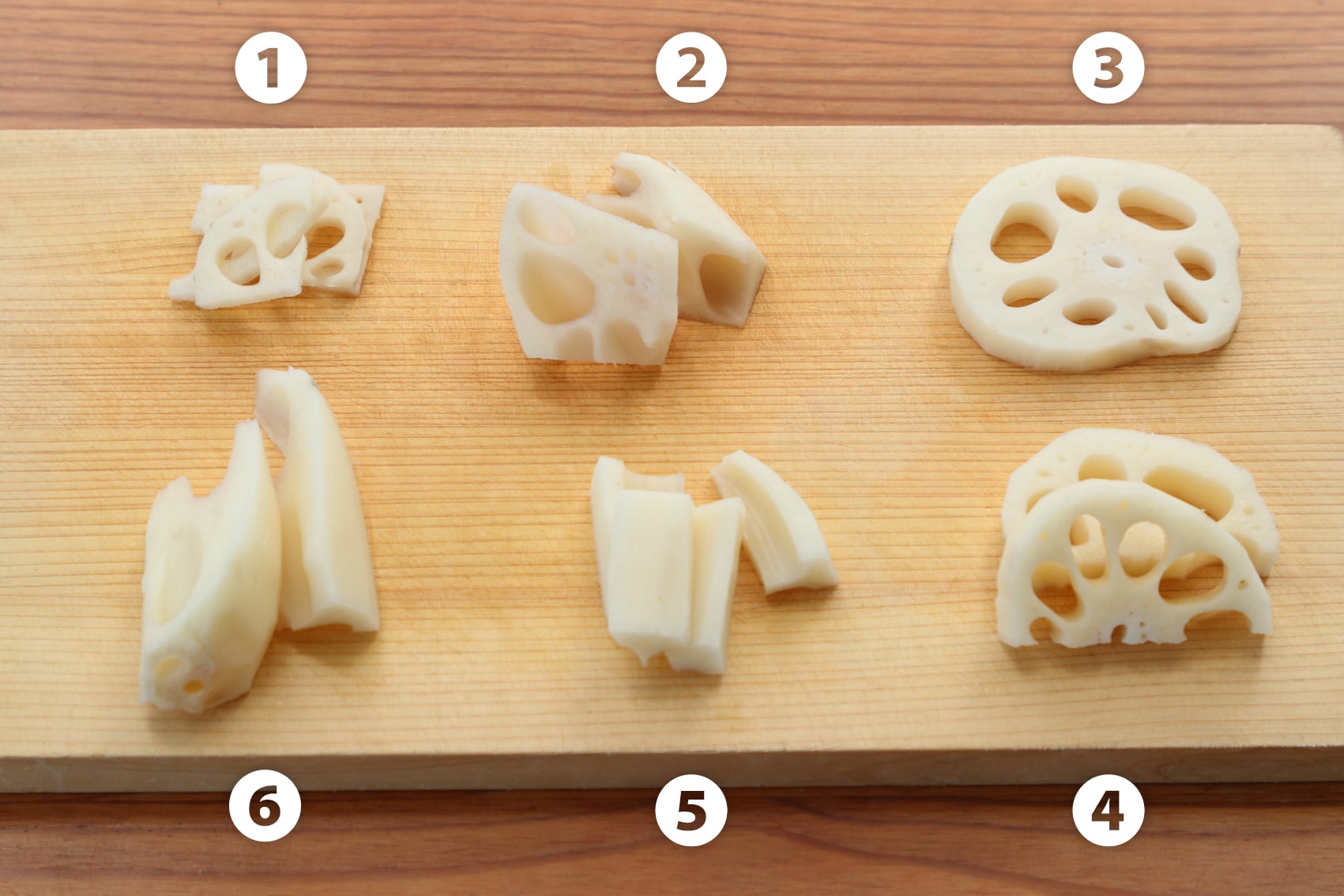

れんこんの食感は、切り方ひとつで変わるもの。代表的なれんこんの切り方と、それぞれの食感の違い、向いている料理を以下にまとめました。

①薄いいちょう切り

シャキシャキした食感に仕上がります。さっとゆでてマヨネーズや梅肉で和える、汁物やきんぴらに入れるなど、さまざまな料理に使える切り方。

②乱切り

筑前煮などの煮物によく使われる形。むっちり&ホクッとした食感が楽しめます。

③輪切り

こちらも煮物に使われることが多い切り方で、シャキッとした歯ごたえが乱切りよりも強め。天ぷらやはさみ揚げなど、揚げ物にすることも。

④半月切り

そのまま焼くほか、煮物や揚げ物に使われることも多い形です。煮物だとホクホク感が、揚げ物だとシャキッと感がアップ。

⑤拍子切り

きんぴらなどに使われる切り方です。食感はむちっとしており、乱切りと縦乱切りの中間くらい。

⑥縦乱切り

れんこんのむっちり感が楽しめる切り方。炒め物にすると、その食感がさらに強まります。

江口さん「切ったサイズが大きいほどむっちりし、薄ければシャキシャキした食感になります。加熱方法では、強めの火加減で時間が短い方がシャキシャキに。火をじっくり入れるとむっちり感が強くなるので、そのような食感に仕上げたいならゆでるよりも蒸す方がおすすめです」

れんこんの選び方と

下処理の方法

れんこんをおいしくいただくために、上手な見分け方と下処理の方法を知っておきましょう。

●選び方

全体的にふっくらして、穴の大きさがある程度そろっているのが、おいしく健康的に成長したれんこん。極端に細長いものや、穴がいびつでふぞろいなものは避けましょう。収穫から時間が経つと茶色くなるため、クリーム色のものがおすすめ。また、傷が付くと皮の一部が黒く、内側が茶色くなることもあります。色が変わった部分は食べても問題ありませんが、れんこんの白さを活かす料理には向いていません。

右のようなクリーム色のれんこんがおすすめ。穴の大きさも比較的そろっています。左は鮮度が落ちて、皮や切り口、穴の中まで変色したれんこん。

江口さん「穴は正円でなくても構いませんが、極端にゆがんでいるものは避けて。また、へこみがあると皮がむきにくいのに加え、花れんこんのように形を活かしたい料理には不向きなので、使い方に合わせて選びましょう。

泥に埋もれた状態で育つれんこん。泥の中にある石などに当たると、そのまま育って写真のようなへこみができます。

- いくつかの節がつながっている場合は、扱いやすい大きさに切って洗う。

- 乾燥した切り口と、節のつなぎ目部分を切り落とす。

- 皮をむいてから使う料理に合わせて切る。写真は輪切り。

- 穴の中に泥が残っている場合は、指でこすりながら洗い落とす。

- 酢の物や煮物などで、れんこんを白く仕上げたい場合は、れんこん全体がかぶる量の酢水に5分ほどひたしてから調理する。酢水の割合は、水1リットルに対して酢小さじ1が目安。

江口さん「泥がこびりついている場合は、ぬるま湯や水にしばらくつけてふやかすと落としやすくなります。全体を流水で洗えば穴の中の汚れもほぼ落ちますが、残っているときは切ってからこすり落としましょう。酢水につけるのは、あくを抜くためと、酸化(=空気に触れる)による変色を防ぐため。切って置いておくだけでも色は変わってくるので、気になる方はやってみて。ただ、つける時間が長いと栄養素が流出するので、5分程度にとどめてください。

なお、節のつなぎ目は食べられる部分なので、一緒に調理するのもおすすめです」

- ピーラーを使い、繊維に沿って縦に皮をむく。

- ピーラーでむけにくいくぼみ部分の皮は、包丁の根元で取り除く。

江口さん「れんこんの皮は、ピーラーを使うと薄くむけます。くぼみ部分の皮は、じゃがいもの芽を取るときと同じ包丁の持ち方で。ちなみに、皮が付いたままで調理して食べることもできます。色は黒っぽくなりますが、香りがいいので、興味のある方はぜひお試しを」

食感の違いが実感できる、

れんこんの

おすすめレシピ3選

れんこんを使った数あるレシピの中から、食感の異なる3品をピックアップしました。焼く、煮る、すりおろす。調理方法によって変わる食感を、皆さんもぜひ味わって!

約10分でパパッと完成!

『焦がし生しょうゆ香る!れんこんのジュワッと焼き』

口に入れた瞬間、しょうゆのうまみがダイレクトに伝わる1品。れんこんの甘さも際立ちます。

江口さん「れんこんのシャキシャキ感とむっちり感が楽しめるレシピです。ある程度の厚みがあった方が食感は増すので、レシピどおり1cm厚に切りましょう。焦げ目を付けるとさらにカリッとした食感も楽しめますよ。調味料はごま油と、『いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ』だけ。シンプルな調理法なので、旬のれんこんのおいしさを味わうのにぴったりです。ごま油をオリーブオイルに変えて、仕上げに追いオリーブオイルをしてもおいしいですよ」

甘辛味でごはんも進む

『れんこんと豚肉のボリュームきんぴら』

豚肉も入ってボリュームたっぷり!いつもとはひと味もふた味も違う、満足感のあるきんぴらです。

江口さん「豚肉が入った存在感のある1品で、れんこんはシャキシャキした食感に仕上がっています。れんこんは油との相性がいいので、豚肉は脂身が多い豚バラ肉を選ぶのがおすすめ。れんこんの厚さは5mm~8mmと、少し厚めに切ると肉とのバランスが良くなります」

『簡単れんこん餅』

モチモチ生地に混じった粗みじんのれんこんがアクセントに。えのきたけを使った付け合わせも美味。

江口さん「れんこんをすりおろすのは面倒かもしれませんが、その手間をかけてでも食べたいと思えるはず。つなぎは片栗粉だけで、粗めにおろすとまとまりにくくなるため、細かめのおろし器を使いましょう。ただ、細かくおろしてもハンバーグのタネほどのまとまりは出ません。不安になるかもしれませんが、加熱すればれんこんのでんぷん質でちゃんと固まってきますよ」

長持ちする保存方法を

活用して、

れんこんを味わいつくそう!

江口さん「れんこんが切り方や調理方法で食感が変わることは、意外と知られていないもの。れんこんと聞くと、きんぴらや筑前煮を思い浮かべがちですが、それだけに留まらないおいしさを持っているので、これを機に食べ比べてみては?一度にたくさん買うと余らせてしまうかも……と不安になったときは、今回ご紹介した保存方法をぜひ実践してください」

教えてくれた人 江口恵子さん

料理家、フードスタイリスト、 All About「家事」ガイド 。雑誌や広告、Webなどでレシピ提案やスタイリングを行うほか、企業のレシピ開発など、幅広く活躍。料理教室「 ナチュラルフードクッキング 」主宰、カフェ&デリ「ORIDO. 吉祥寺」オーナー。著書に『普段使いの器は5つでじゅうぶん。』(ジービー)などがある。

撮影/金田邦男

公開:2023年9月14日 最終更新:2025年3月7日

ホームクッキング編集担当より

れんこんは下ごしらえがわからないから敬遠しがち、なんて話を聞いたことがあるのですが、今回のコツを知れば意外といけるかも?と思っていただけるのではないでしょうか。何より調理の仕方によって、シャキシャキ、もちもちと様々な食感になるのが素晴らしい。旬のれんこん、今年は堪能してください!(編集長・杉森)