蒸し器「せいろ」を

使ってみよう!

選び方から基本の使い方、

おすすめソースレシピまで

食材のうまみを引き出しながら、ヘルシーな蒸し料理がつくれる「せいろ」。昔ながらの調理器具ですが、最近、その良さが再認識されて人気を集めています。そんなせいろの基本的な使い方と、お手入れ&保管方法、選び方などをまとめました。蒸した野菜や肉・魚に合わせたいおすすめソースのレシピもあるので、せいろを愛用している方もぜひご一読を!

そもそも「せいろ」って

どんな道具?

せいろの特徴と魅力

鍋やフライパンに沸かした湯の蒸気を利用して、食材を蒸すせいろ。食材が水や油に直接触れない蒸し料理は栄養素が流出しにくく、ふっくら&ジューシーな仕上がりになるのが特徴です。また、加熱時間が多少長くなっても焦げたり硬くなったりしにくいことから、つきっきりで火加減を調整する必要がなく、焼いたり煮たりするよりも失敗が少ないのもうれしいポイント。

せいろを使うときに用意するもの

製品によっては専用の鍋が付属していることもありますが、そうでなければ湯を沸かすフライパンや鍋と、せいろをセットするための蒸し板が必要。さらに、くっつきやすい食材を蒸すときは、クッキングシートや蒸し布などを敷いて使います。

蒸し器との違いは?

同じ蒸し料理用の道具でも、せいろと蒸し器では素材が異なります。蒸し器はステンレス、アルミといった金属製やガラス製などがあり、熱伝導性が高いので、加熱ムラがおきにくいのが特徴。一度にたくさん蒸したいときや、長時間の蒸し料理に向いています。一方、せいろは竹、杉、ひのきといった天然素材製。調理中や食べるときに漂う良い木の香りまで楽しめるほか、熱がじっくり伝わってふっくら仕上がるのが特徴です。また、食卓にそのまま出しても様になるのはせいろならでは。おもてなしのシーンにもしっくりきます。

せいろの基本の使い方

基本の使い方

【1】

せいろ、ふたの全体を水でしっかりぬらし、水けを切る。

【2】

フライパンの7〜9分目まで水を入れ、蒸し板をセットしてから沸騰させる。

蒸気が足りないと加熱不足につながるため、しっかり沸騰させるようにしましょう。

【3】

クッキングシートや蒸し布を敷いたせいろに、下ごしらえをした食材を入れてふたをする。(クッキングシートの使い方はこちら)

根菜と葉野菜など、火の通りが異なる食材を同時に蒸す場合は、火の通りくにいものを小さめ、あるいは薄く切って調整を。根菜類だけ先に蒸し始め、ある程度火が通ってから、時間差で葉野菜を入れるのも良いでしょう。2段以上のせいろを使う場合は、下段に火の通りにくいもの、上段に火の通りやすいものを入れてください。

食材を並べるときは、ある程度の隙間を空けて。ギチギチに詰め込むと蒸気が全体に回らず、加熱に時間がかかったり加熱ムラの原因になったりします。

【4】

強めの中火で、具材に火が通るまで加熱する。

蒸し時間は食材によって変わってきますが、今回の撮影で蒸した野菜は10分ほどで火が通りました。火加減は強めの中火を目安として、ふたの間から常に一定量の蒸気が出続ける状態をキープしましょう。せいろと蒸し板の間から蒸気が出る場合は、少し火を弱めて。

また、湯が減ると蒸気が少なくなるので、長時間蒸すときなどは蒸し板からせいろを少しずらして確認し、少ない場合は熱湯を足すようにしてください。その際、火傷にはくれぐれもご注意を。

【5】

ふたを開けて中まで火が通っていることが確認できたら、火から下ろして食卓へ。

途中でふたを開けるときは火傷には気をつけて。心配なときは火を止めてからふたを開けると、蒸気の量を抑えられます。

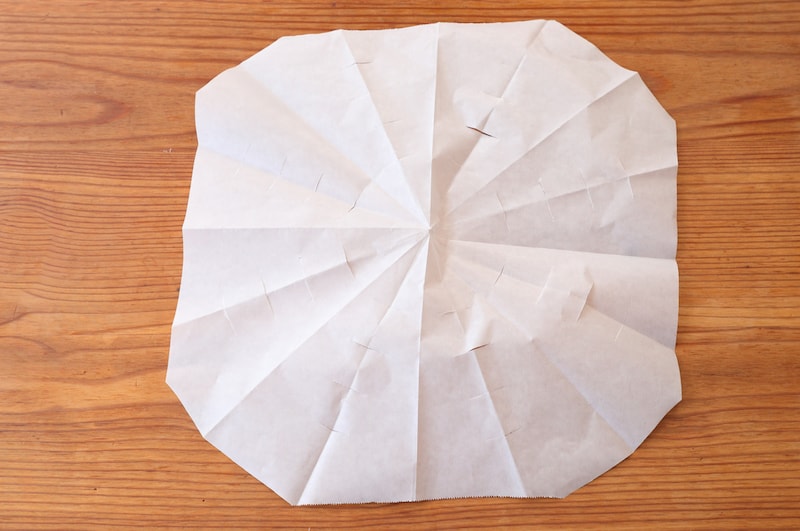

クッキングシートの使い方

焼売や小籠包のように、せいろにくっつきやすいものや、脂の多い食材を蒸すときは、シートや蒸し布、葉野菜などを敷き、その上に食材を載せます。手軽に使うなら、クッキングシートがおすすめです。ただし、蒸気がしっかり通るように、下記の要領で穴を開けてから使うようにしましょう。

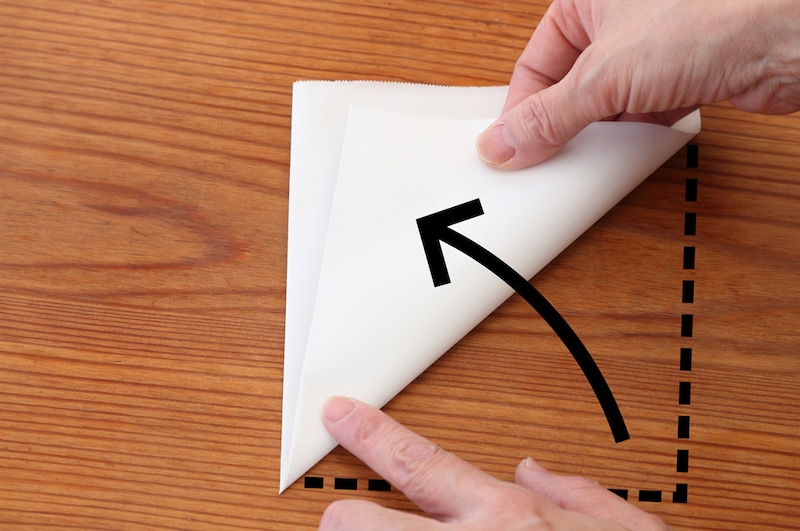

【1】

クッキングシートを正方形に近い形にカットする。

【2】

縦半分、横半分に折って1/4サイズの四角形にしたら、斜めに2回折る。

【3】

外側のはみ出た部分をカットする。

クッキングシートのはみ出る量が多いと、引火の恐れがあるので仕上がりのサイズには注意して。

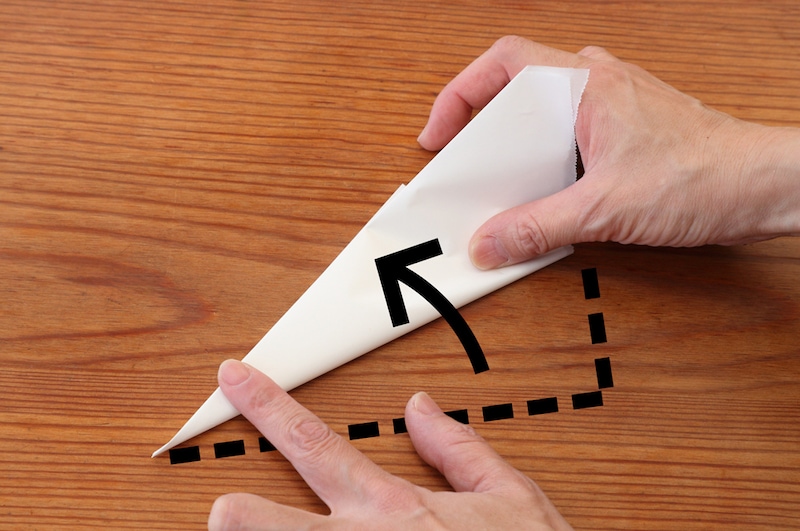

【4】

中心側の先端を2cmほど切り落とす。

【5】

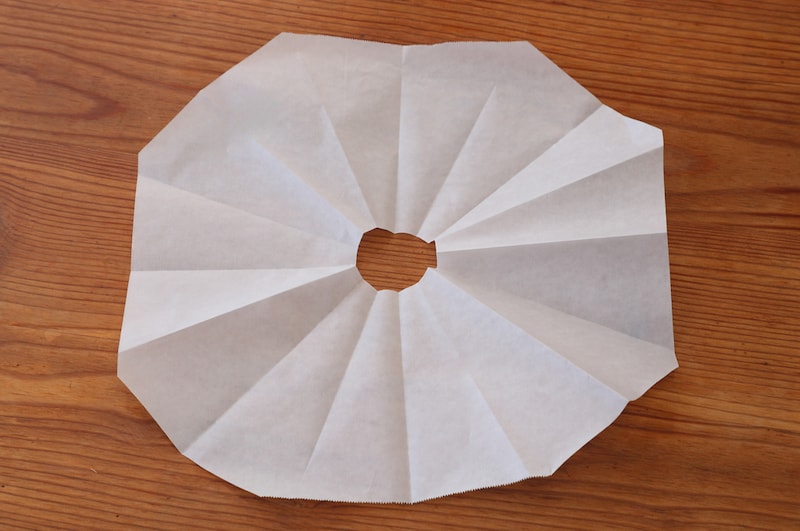

クッキングシートを広げ、せいろに敷く。

上記は中央に穴を開ける手順ですが、全体的に数箇所、切り込みを入れる方法もあります。ご飯など粒状のものや、中央の穴よりも小さなものを蒸す場合は、こちらの方法を選びましょう。

中央の先端をカットする代わりに、山折りになった部分に約1.5cmの切り込みを3箇所ほど入れると、全体に小さな穴が開けられます。

長く使うための

お手入れ・保管方法

使い終わった後のお手入れ

【1】

使用後、汚れが少ない場合は湿らせたふきんで拭く。汚れが多い場合は流水でサッと洗い、落ちない場合はスポンジやたわしでこする。

【2】

風通りの良いところで陰干しし、しっかり乾かす。

使った後、早めにお手入れをすると、汚れを落としやすい。その際、洗剤の使用はNG。成分が染み込んでカビの原因になり得るほか、香りがついてしまうこともあります。また、浸け置きをすると割れたり、留め具が壊れたりする可能性があるので避けて。

せいろ保管のポイントは乾燥

せいろに水分や湿気は厳禁。お手入れ後にしっかり乾燥させても、扉つきの棚やシンク下収納のように湿気のたまりやすい場所に入れるのは避けて。おすすめは換気扇の近くなど、風通しの良い場所です。油汚れなどが気になる場合は、風通しの良い布でゆるく包むのも良い方法。ビニール袋に入れて保管するのは湿気がこもるのでおすすめしません。

せいろの選び方

せいろ自体のサイズと段数

1人前の小ぶりな点心サイズから30cm前後のものまで、せいろの大きさはさまざま。2人分の蒸し料理をつくるなら、今回の撮影でも使用した24cmサイズがおすすめです。この大きさなら1段でもある程度余裕があるので、火の入り方が変わってくる2段、3段を選ばなくても大丈夫。また、1人分の場合は15cmで2段タイプを選ぶと使いやすいでしょう。

素材によって価格・耐久性が異なる

基本的にせいろは、素材ごとに強度や価格などが異なります。比較的安価で使いやすい竹製は、初心者におすすめ。杉製も比較的安価で、香りが強いのが特徴です。ひのき製は高価ですが、熱に強く耐久性にも優れるので、長く愛用したい人に向いています。

おすすめの組み合わせはフライパン+蒸し板

せいろと鍋がセットになった製品もありますが、手持ちのフライパンや鍋に蒸し板を組み合わせたほうが、後々サイズ違いを買い足したりしやすいメリットがあります。フライパンとせいろの間に蒸し板を挟めば、フライパンのサイズにかかわらず、せいろを安定して置くことができます。なお、フライパンや鍋に直接、せいろを載せると焦げてしまうので避けたほうがベターです。

購入したら最初にやること

買ったばかりのせいろは、使う前に「空蒸し」が必要。これにより、ホコリなどの汚れや染み込んだにおいを落とすことができます。

【1】

せいろ、ふたの全体を水でしっかりぬらし、水けをきる。

【2】

フライパンの7〜9分目まで水を入れ、蒸し板をセットしてから沸騰させる。

【3】

空のせいろを載せ、強めの中火で10分ほど加熱する。

【4】

火を止めて冷ましたら、ぬれ布巾で拭く。すぐ調理するならそのまま使い、収納する場合はしっかり乾かす。

蒸し野菜につける/

かけるだけで絶品!

おすすめソースのレシピ3選

せいろを使った蒸し料理がさらにおいしくなる絶品ソースのレシピをご紹介!蒸した野菜はもちろん、魚や肉とも相性が良いので、ぜひお試しください。

『和風ごまだれ』

ごまの風味たっぷり、材料を混ぜ合わせるだけで手軽につくれる1品です。小松菜や水菜、レタスなど、さっぱりした食材と好相性。

つくり方

すりごま大さじ2、しょうゆ、酢、みりん、ごま油各大さじ1、おろししょうが小さじ1/2〜1を混ぜ合わせる。

※お子様が食べる場合は、みりんを加熱してアルコールをとばしてから加えてください。

『こくうま豆乳ソース』

まろやかながら酸味がきいた味わいは、根菜類と合わせるのがおすすめ。こちらも混ぜ合わせるだけでできますが、小さな器に入れて、食材と一緒にせいろで蒸すとさらにとろみがアップします。

つくり方

無調整豆乳大さじ4、しょうゆ、酢、オイスターソース、ごま油各小さじ1を混ぜ合わせる。

『ホットトマトソース』

トマトの甘みと酸味に、にんにくの風味をプラスした温かなソース。濃厚な味わいで蒸した野菜はもちろん、肉や魚などにもピッタリです。

つくり方

皮をむいたにんにく1かけ、トマトピューレ大さじ2を耐熱容器に入れ、食材と一緒にせいろで蒸す。蒸し上がったらソースの容器を取り出し、にんにくをフォークで潰す。しょうゆ小さじ1、みりん小さじ1/2を加えてよく混ぜる。

※お子様が食べる場合は、みりんを加熱してアルコールをとばしてから加えてください。

よくある疑問&失敗例に

関するFAQ

せいろを使っていく上でよくある疑問に、一問一答形式でお答えします。

Q.せいろにカビが生えてしまった……どうしたらいい?

A.

ぬるま湯に浸し、たわしでできるだけ削り取ってすすぎます。仕上げにキッチン用の消毒用アルコールで消毒し、しっかり乾燥させてください。

Q.せいろが焦げたり割れたりしたときは?

A.

焦げを削り取るとせいろが薄くなるため、そのまま使いましょう。次回に使うときは火加減のほか、蒸し板や湯を沸かす器具に気をつけてみてください。

割れについては、乾燥と加熱を交互に行うせいろによくあるトラブル。調理できないほど割れているなら、そろそろ買い替えのタイミングかもしれません。なお、高価な製品なら購入した店舗で修理できる可能性もあるので、問い合わせてみても良いでしょう。

Q.せいろを洗剤で洗ってしまったのですが……

A.

まずはせいろに洗剤の成分や香りが残らないよう、入念に洗い流してください。その後はいつものように水分を取り除いて陰干しし、しっかりと乾かしましょう。

Q.せいろを長く使っていたら、色が濃くなってきた。元に戻せませんか?

A.

元には戻せません。年月が経つにつれて色が変わってくるのは、天然素材ならではの魅力のひとつ。大切に使う間に変化していく風合いも、せいろの楽しみのひとつです。

ポイントを押さえれば簡単!

せいろ生活、

始めてみませんか?

せいろを使ったことがない人は、ハードルが高い調理道具と思えるかもしれません。でも、こうして手順を追ってみると、意外と気軽に使えそうと感じるのでは?「食材を詰め込みすぎない」「湯をしっかり沸騰させる」など、いくつかのポイントを押さえる必要はありますが、実際に使ってみれば、もっと早く試せば良かった!と思うはず。蒸し料理はもちろんですが、白いご飯を蒸して温めるだけでもしっとりふっくらとおいしく仕上がるので、皆さんもぜひお試しください!

教えてくれた人 江口恵子さん

料理家、フードスタイリスト、 All About「家事」ガイド 。雑誌や広告、Webなどでレシピ提案やスタイリングを行うほか、企業のレシピ開発など、幅広く活躍。料理教室「 ナチュラルフードクッキング 」主宰、カフェ&デリ「ORIDO. 吉祥寺」オーナー。著書に『普段使いの器は5つでじゅうぶん。』(ジービー)などがある。

撮影/金田邦男

公開:2025年9月12日

ホームクッキング編集担当より

撮影後、せいろで蒸しあがった野菜をいただいて、その甘みの深さに驚きました。実は私自身もせいろにはなかなか手を出せずにいましたが、基本の扱いさえつかめば思っていた以上に手軽で、私でも使いこなせると実感しました。素材や料理本来のおいしさをワンランクアップしてくれるせいろ、早速トライしてみようと思います!(編集担当・賀来)