スナップえんどうのゆで方・

ゆで時間を紹介!

下ごしらえのコツや

おすすめレシピも

春から夏にかけてが旬のスナップえんどう。サラダの彩りはもちろん、お弁当にさっと入れるのにももってこいのこの野菜を存分に味わうために、下ごしらえの方法をはじめ、ちょうどよいゆで時間など上手にゆでるコツをご紹介します。保存方法や選び方、活用レシピもまとめたので、ぜひ参考にしてください。

スナップえんどうの

下ごしらえ、

ポイントは筋の取り方!

スナップえんどうはさやがやわらかい一方で、太い筋があり、そのままだと口に残ります。下ごしらえできちんと取り除くようにしましょう。

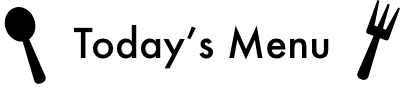

基本の下処理・筋の取り方

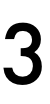

- スナップえんどうを洗い、太い筋がある側(カーブがゆるいほう)へ向けて直角にへたを折る。(へたは取り除かず、筋の手前まで折る)

- 折ったへたをそのまま下部に向かって引くと、むけるように筋が取れる。

- 逆側の筋も、同様に下部へ引いて取り除く。こちら側は筋が細いことが多いので、自然に取れる部分まで引けばOK。

- 両側の筋を取り除いた状態。写真は包丁を使ったときのもの。

スナップえんどうは、弓のようにカーブを描く形状。太い筋があるのはこのカーブがゆるいほう、弓で言えば弦の部分になります。へたが折れなかったときなどは、包丁を使っても良いでしょう。この方法は、カーブの内側を下にして少し起こし、筋の手前まで包丁の刃先で切り込みを入れるというもので、切り口をきれいに見せたいときにもおすすめ。また、へたからではなく下側の先端を折り、上部に引っ張って筋を取り除く方法もあります。

包丁を使う場合はへたを切り落とさないよう、慎重に切り込みを入れましょう。まな板の上ならスナップえんどうが安定し、切りやすくなります。

スナップえんどうの

ゆで方・ゆで時間

(鍋、フライパン、

電子レンジ)

ここでご紹介するのは、「鍋でゆでる」「フライパンで蒸し煮」「レンジで加熱」の3通り。いずれも1パック分の目安となる100g(15〜16本ほど)のスナップえんどうを使っています。

ゆで方ごとに利点があるため、状況や好みに応じて使い分けるのがおすすめです。時間がないときや、手軽に火を通したいときは電子レンジが便利。蒸し煮はふたを使うため洗い物が増えますが、加熱時間を短縮できるうえにスナップえんどうの甘みがギュッと凝縮されます。鍋でゆでるとスナップえんどうの味や香りが抑えられるので、苦手な方でも食べやすくなるはず。

鍋でゆでる

- 鍋に約1リットルの湯を沸かし、小さじ1/2の塩を加える。沸騰したら中火にして、下ごしらえをしたスナップえんどうをそっと入れる。

- 時々、菜箸で軽く混ぜながら約2分ゆでる。

- 氷水にとって冷ます。長くおくと水っぽくなるため、粗熱が取れたら引き上げると良い。

- スナップえんどうが重ならないようにしてざるに上げ、水けをきる。切り口を下に向けて軽くふり、さやの中に入った水を出す。

すべてのゆで方で共通して塩を入れますが、これは色を鮮やかにするのと、甘みを引き出す効果があるから。少量だからと言って省かないほうが、おいしくゆであがります。

ゆでたスナップえんどうを冷ますときは、ここでご紹介した氷水にとる方法と、ざるにあげたままおく”陸(おか)上げ”の2通りがあります。氷水にとった場合は、色鮮やかさと表面のつややかさを保つことが可能。ゆですぎたときに、余熱で火が通るのを抑える効果もあります。一方、陸上げの場合はうまみが逃げにくいのがメリットなので、状況に応じて使い分けてください。

左が氷水、右が陸上げで冷ましたもの。陸上げの場合、個体によっては表面にしわが入る傾向もあります。

フライパンで蒸し煮

- フライパンに高さ1cmほどの水と塩小さじ1/4を入れる。沸騰したら中火にし、下ごしらえをしたスナップえんどうをそっと入れる。

- ふたをして約1分30秒、加熱する。

- スナップえんどうが重ならないようにしてざるにあげ、粗熱を取る。切り口を下に向けて軽くふり、さやの中に入った水を出す(前述のとおり氷水にとる方法でもOK)。

ここで使用したフライパンは直径24cm。塩と水の量はそれほど厳密ではないので、サイズが多少異なっていても塩と水は表記と同じ量で構いません。

電子レンジで加熱する

- 下ごしらえをしたスナップえんどうを水にくぐらせる。

- 重なり合わないようにしながら、耐熱容器に並べる。

- 塩ひとつまみを、全体にまんべんなくまぶす。

- ラップをふんわりとかけ、電子レンジの600Wで1分加熱する。まだ固い場合は、耐熱容器の向きを180度回転させてさらに30秒加熱。 ※電子レンジがターンテーブル式の場合は、耐熱容器の向きを変える必要はありません

- ラップを外して氷水、もしくは陸上げで粗熱を取る。

電子レンジは機種によって仕上がりが変わってくるので、最初のうちは様子を見ながら。加熱時間は10秒ずつ、小刻みに変えていくのも良いでしょう。まだ固いときに耐熱容器を半回転させるのは、電子レンジが加熱に使うマイクロ波の当たり方を変えるため。これにより、庫内に回転皿がないフラット式の電子レンジでも加熱ムラが抑えられます。

スナップえんどうの保存方法

(冷蔵、冷凍)

新鮮なうちに食べるのがいいとわかってはいても、すぐに調理できないこともあるもの。そんなときのために、スナップえんどうのおいしさをできるだけ逃さない保存方法をまとめました。

●常温保存は可能?

スナップえんどうのような豆類は、鮮度の落ちるスピードが速い野菜。常温ではすぐに味が落ち、傷みやすくもなるので、できるだけ冷蔵や冷凍で保存しましょう。

●生のまま冷蔵保存

スナップえんどうは乾燥に弱いため、生のままで保存するときはジッパー付き保存袋に入れ、冷蔵庫で保存しましょう。保存期間の目安は5日間。

できるだけ空気に触れさせないために、下ごしらえは不要。土や雑菌が気にならないなら、洗う必要もありません。保存袋に入れるときは、口を閉じる前に空気を抜くようにしましょう。ちなみに、ゆでたものを冷蔵保存することも可能。この場合は密封容器に入れ、2〜3日中に食べ切るようにしてください。

●ゆでてから冷凍保存

ゆでたスナップえんどうは水けを取り除き、できるだけ重ねずにジッパー付き保存袋に入れましょう。冷蔵保存のときと同じように、袋内の空気はできるだけ抜いた状態にして冷凍してください。保存期間は約1か月。

冷凍ムラを避けるため、スナップえんどうが重ならないように並べます。また、水分が残っていると霜が付き、溶けたときに水っぽくなってしまいます。キッチンペーパーで拭くなどして、水分はしっかり取り除きましょう。調理するときは解凍不要。冷凍したことで食感がやわらかくなっているため、炒め物やスープなどにするのがおすすめです。お弁当にそのまま入れても。

さやの中に入り込んだ水分は、キッチンペーパーの上で逆さにしてトントンと軽く叩き、取り除いてから冷凍を。

●生のまま冷凍保存

たくさんあってゆでる時間がない、というときは、生のままで冷凍するのが便利。下ごしらえを済ませてから、ゆでたスナップえんどうの冷凍保存と同じ手順で行います。保存期間も同じく約1か月が目安。

そのまま食べることもできますが、ふにゃっとした食感で繊維も気になるため、炒め物などの加熱調理に使うのがおすすめ。解凍不要で調理できるのも便利です。ただし、さやを開いて中の豆を見せたいときは、解凍してから開くようにしましょう。

見ればわかる?

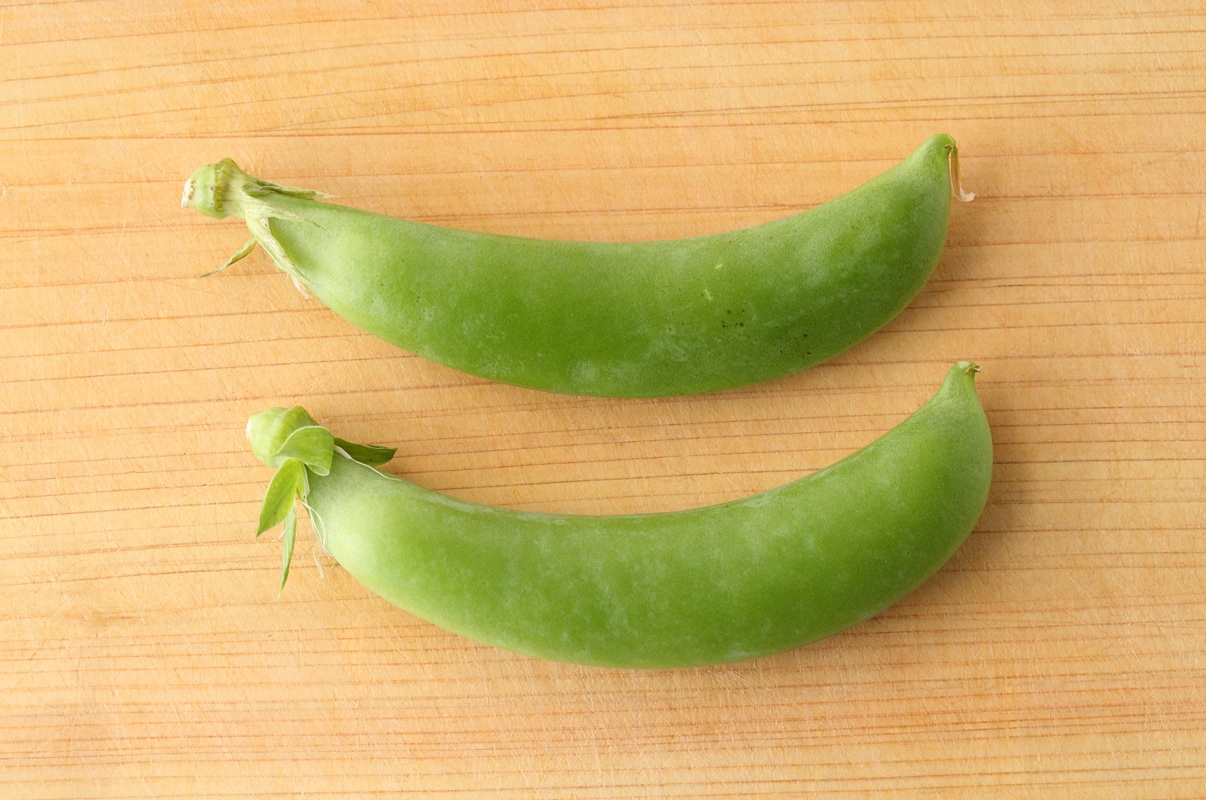

スナップえんどうの選び方

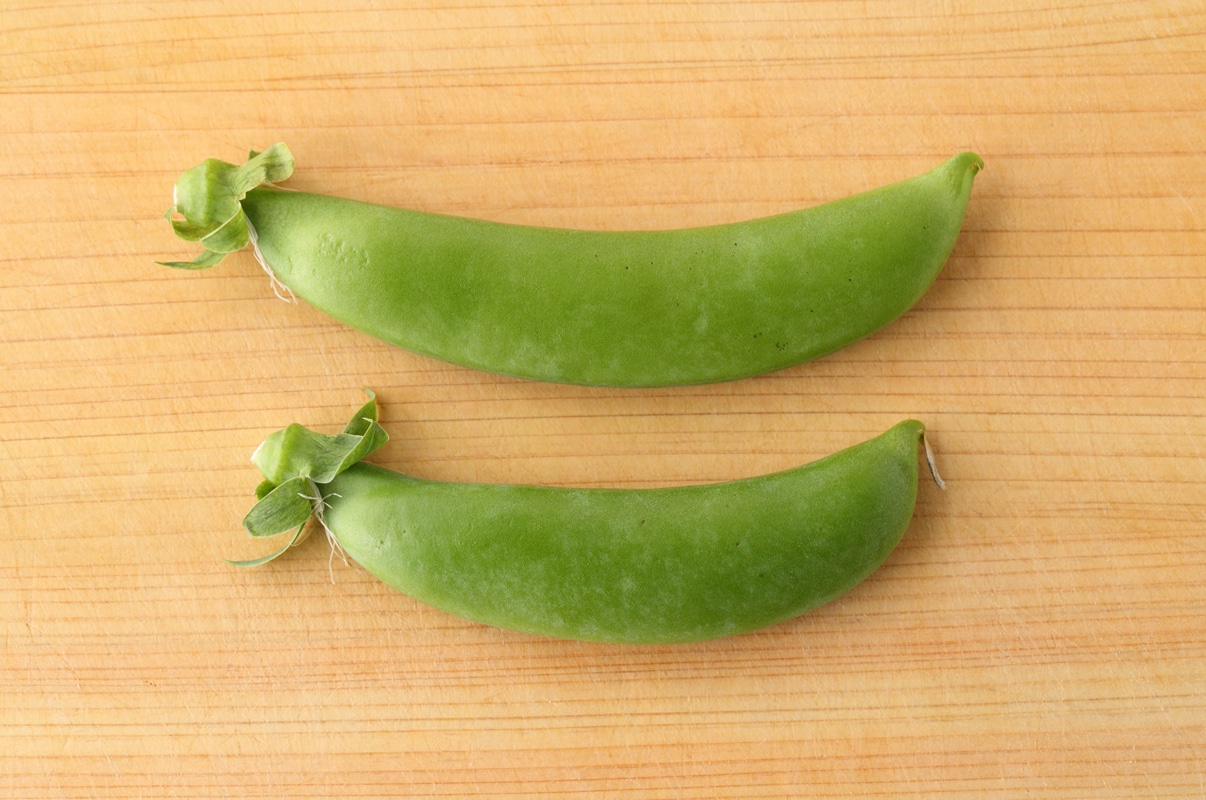

おいしいスナップえんどうを見分けるには、まず、さやの状態に注目しましょう。傷がなく、つやとはりがあり、鮮やかな緑色のものがおすすめです。黄色っぽいものや10cm以上の大きなさやは、育ちすぎによりさやや筋が固いことがあります。へたがピンと張っているほど新鮮で、全体にふっくらと厚みがあるものがおいしいとされています。

上のへたは先端が黄色くなっているのに対し、下のヘタはピンとしています。

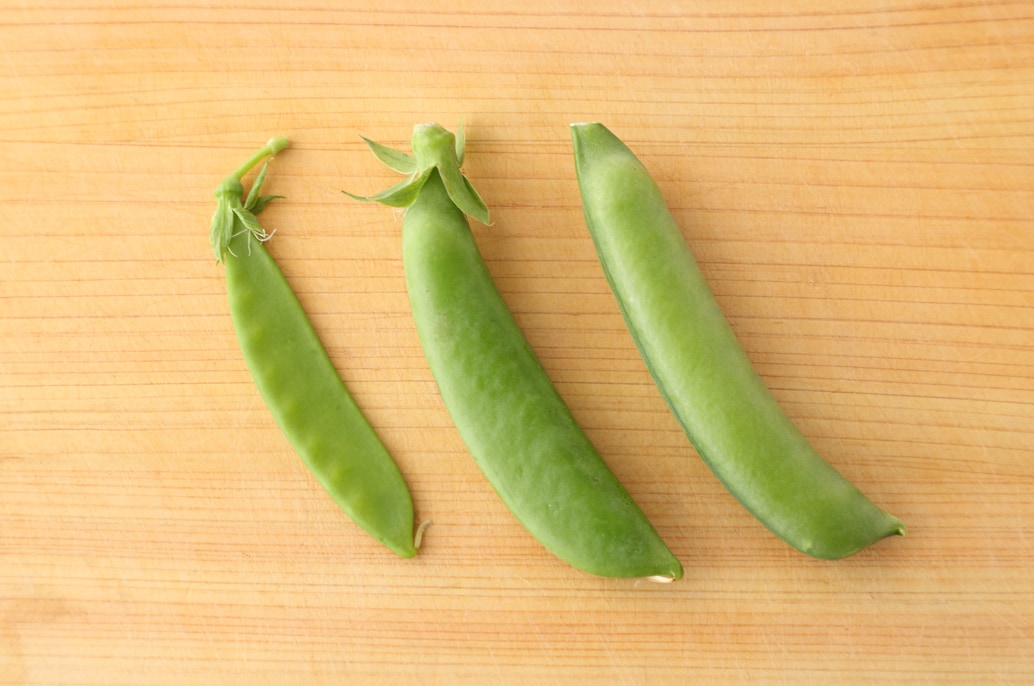

上は約10cmで、育ちすぎの傾向に。下は約8cm。

手前のさやは薄く、凹みがあります。一方、奥のスナップえんどうはボリュームがあり、ふっくらとした形。

スナップえんどうは基本的にやわらかいため、大きいものなどは固さが際立ってしまうことも。両側の筋とその周囲をしっかり取り除くと食べやすくなります。また、片側のさやを外す、繊維を断つように斜めに切る、といったことをするのも良いでしょう。

スナップえんどうに関する

FAQ

スナップえんどうに関する疑問に、一問一答形式でお答えします。

Q.似たような見た目の野菜がいくつかあるけど、どう違う?

A.

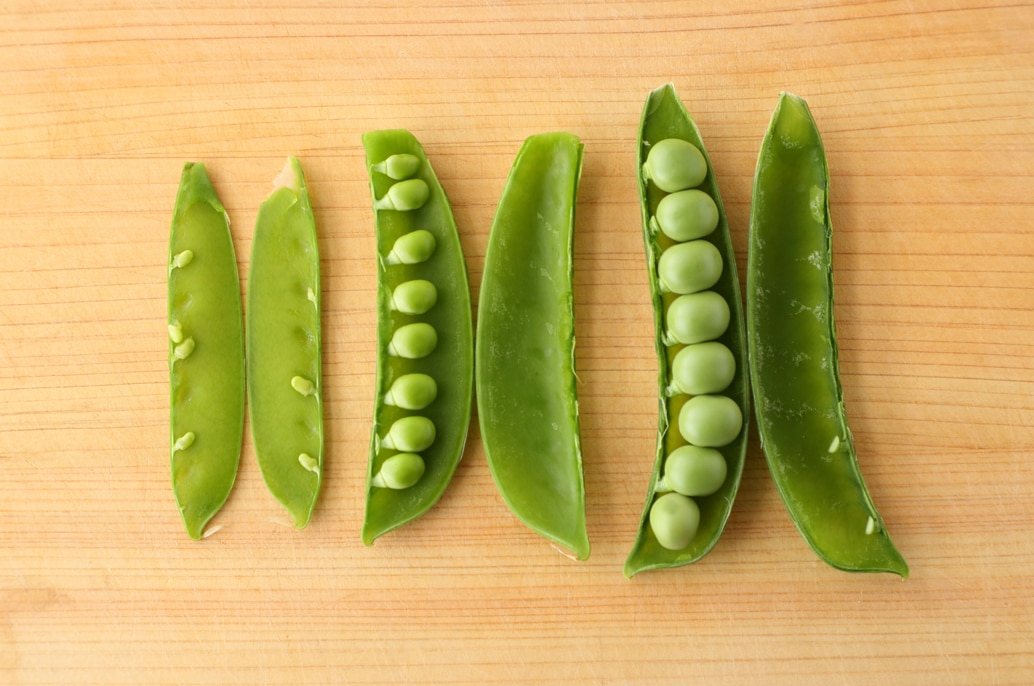

スナップえんどうによく似た豆類の中には、絹さややグリーンピースがあります。いずれもえんどう豆の仲間で、絹さやは豆が未熟でさやごと食べられるのに対し、グリーンピースはさやを食べずに完熟した豆だけを食べるもの。スナップえんどうは豆が大きめながら、さやごと食べられるのが特徴です。

左から、絹さや、スナップえんどう、グリーンピース。パッと見、スナップえんどうとグリーンピースはとても似ていますが、さやを開いたときの豆の大きさはかなりかわってきます。

Q.ゆでたら表面がしわしわになってしまった……。はりを保つコツは?

A.

陸上げで冷ますと、さやにしわが出やすくなります。つやっとした状態を保つなら、氷水にとる方法で冷やすほうが良いでしょう。

Q.スナップえんどうは生でも食べられる?

A.

新鮮なものなら食べられる一方で、消化しにくいとも言われています。収穫してから時間が経つほど固くなり、甘みを感じにくくなるため、ゆでて食べるのがおすすめ。

和洋中を問わず活躍!

スナップえんどうを使った

おすすめレシピ3選

ここでは、キッコーマンのレシピサイト『ホームクッキング』の人気レシピから厳選した3品を紹介するので、ぜひお試しください。

ツナのうまみと豆の甘みが絶妙にマッチ!

『スナップえんどうとツナのおかか和え【簡単副菜】』

ツナとおかかで、うまみもボリュームもたっぷり!スナップえんどうのシャキシャキ食感も魅力です。和えるだけの手軽さもうれしいポイント。

かつお節とツナ缶という、ご家庭によくある食材を活用したお手軽レシピ。ゆでたてのスナップえんどうを使うことで彩りが良く、小気味よい歯触りも楽しめます。ゆでて冷凍したものなら味しみが良く和え物に使いやすいので、「もう1品欲しい」なんてときにも。

やさしい風味と歯触りで、ホッとさせられる一品

『スナップえんどうと豚肉のさっと煮』

火にかける時間が少ないので、豚肉はしっとりやわらか。スナップえんどうも少しくったりして、やさしい歯触りです。

春らしい彩りで食欲アップ間違いなし!

『スナップえんどうのカルボ風パスタ』

スナップえんどうの緑とハムのピンクで、目にもおいしい一品。豆乳+しょうゆのあっさりやさしい風味で、ついつい食がすすみます。

どんな料理にも合う

スナップえんどうを、

いつもの食卓に取り入れて

さやごと食べられ、クセが少ないスナップえんどう。ゆでるだけでもおいしく食べられ、扱いやすくもあるので、旬の時期には積極的に食べたい野菜のひとつです。みそ汁や炒め物、パスタなど、いつものメニューにもよく合うから、気負わずいろいろな料理に取り入れましょう。斜めに切ったり、さやを半分に分けたりと、見た目を変えた演出ができるので、料理によって使い分けるのもおすすめですよ!

教えてくれた人 江口恵子さん

料理家、フードスタイリスト、 All About「家事」ガイド 。雑誌や広告、Webなどでレシピ提案やスタイリングを行うほか、企業のレシピ開発など、幅広く活躍。料理教室「 ナチュラルフードクッキング 」主宰、カフェ&デリ「ORIDO. 吉祥寺」オーナー。著書に『普段使いの器は5つでじゅうぶん。』(ジービー)などがある。

撮影/金田邦男

公開:2025年3月18日

ホームクッキング編集担当より

毎回、記事制作にたずさわる私自身がおどろくコツがいっぱいですが、特におすすめしたいのが「食材の選び方」です。野菜の値上がりも激しい中、少しでも新鮮でおいしい野菜を選びたい気持ちがありませんか?私はついつい欲張って大きい野菜を選びがちですが、今回の「大きいものは成長しすぎなことも」という江口さんのコメントにハッとなりました。過去の記事で気になる食材については、もう一度選び方をチェックしようと思います♪(編集担当・市川)